El otoño y el invierno suelen alargar y ensanchar la melancolía de quien vive en el extranjero. Los expertos indican que este fenómeno se da porque los días grises y el frío acotan las distancias y, entonces, el espacio finito nos hace conscientes de la lejanía de un recuerdo o de un ser querido.

En los países del norte esta circunstancia se acentúa. Sobre todo en espacios cerrados y en movimiento, como por ejemplo el tranvía, y más concretamente en los modelos antiguos, más estrechos, y donde el paso de los años es plausible a ras del suelo gastado, en los asientos, en el marco de madera de las ventanas y en el perfume que se acumula en el techo. El arte, a través del cine y la literatura, así como la fotografía, han tratado esta realidad, la de la añoranza desbocada consecuencia de un exilio forzoso o de una estancia larga y voluntaria. Y dentro de esta realidad hemos visto cómo las personas nos cogemos a algún anclaje, a una imagen guardada en la cartera, en una carta leída y releída, a una voz o un objeto de valor sentimental. Todo sea para hacer más ligero el trance.

El año que viví en Helsinki encontré uno de estos anclajes en las transmisiones del Barça. En aquellos tiempos las telecomunicaciones habían avanzado de manera notable pero no lo suficiente como para poder escuchar, y menos visionar, los partidos desde cualquier lado. Por lo tanto, para conectarme, tenía que esperar a llegar a casa o hacerlo desde algún cibercafé. Como vivía a las afueras de la ciudad, para llegar a la transmisión debía calcular los cuarenta minutos de trayecto con el cercanías.

El interior del cercanías era de colores vivos: naranjas, amarillos y rojos. Colores que atenuaban la oscuridad que, a media tarde, hacía rato que era absoluta. Se estaba a gusto en el vagón. Me gustaba sentarme hacia el final y, desde ese ángulo, observar a los pasajeros. Para la contemplación, escoger el ángulo es indispensable. El ángulo sitúa los detalles más o menos al alcance. Y es indispensable porque, a partir de los detalles, sólo a partir de los detalles, es posible construir historias. El ángulo del vagón de cercanías era similar al que Johann Zoffany, un controvertido pintor neoclásico, escogió para representar la Tribuna de los Uffizi: paredes enlucidas de arte de todos los tiempos transitando entre los legados egipcio, griego, romano y hasta el Renacimiento. Un laberinto de historia con el oncetitular de la colección Médici. Un ángulo prácticamente calcado al de las cabinas de prensa del Camp Nou, a la izquierda del Gol Nord.

Al salir de la estación de Rastila de la capital finlandesa, una farola se inclinaba hacia el atajo que modificaba el camino hasta el portal de casa y lo transformaba en tres o cuatro cientos metros en línea recta sobre la nieve. Llegaba con suficiente tiempo como para preparar unas rebanadas de pa amb tomàquet —otro de los anclajes—, tradición que había transmitido a los compañeros de piso: un húngaro, un alemán y un italiano que afirmaba tener treinta y pocos años, aunque todos sabíamos que superaba los cuarenta, y que adorábamos porque, entre otros cumplidos, tenía la paciencia de prepararnos un plato de pasta a la boloñesa cuando el viernes volvíamos del Molly Malone ‘s Pub. A continuación me encerraba en la habitación y después de comerme el pa amb tomàquet me tumbaba en la cama entre cojines, bajo la bonanza de un radiador a medio gas, y conectaba con la transmisión, la cual me sentaba en la grada del estadio.

El primer partido que presencié en el campo del Barça fue posterior a la final de Sevilla. Entre los últimos días de Terry Venables y el motín del Hesperia. El aficionado de entonces, abocado a un Barça de notación casi religiosa que año tras año se encomendaba a la Moreneta, se resignaba a aspiraciones menores en formato de Copa, UEFA o Recopa de Europa.

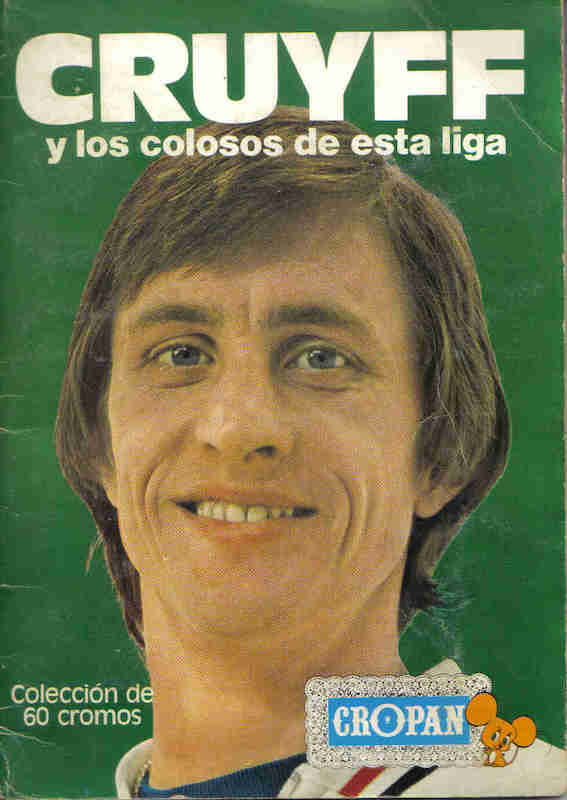

El fútbol ya desbordaba popularidad, claro, como viene pasando prácticamente desde los inicios, cuando en las gradas del campo de Les Corts faltaba espacio para acomodar tantos culos. Pero, a diferencia de ahora, la dimensión del fútbol del siglo XX era doméstica, familiar. La proliferación acotada de los símbolos les hacía valiosos: el póster de la plantilla o el del once de un encuentro heroico —en ambos casos encapsulados en las páginas centrales de un diario deportivo— que el dueño del bar enmarcaba junto al estante del licor. Un llavero, la clásica banderola triangular, una bandera de ropa confeccionada a pocos kilómetros de casa, o un chandal Meyba. El testimonio de los jugadores también era distinto. Un comportamiento menos altivo y al mismo tiempo también menos postizo, menos previsible. Pero primero la ley Bosman sumado al incremento de minutos a las teles y, más adelante, las redes sociales, han terminado enterrando la fantasía de coleccionar los cromos de Maradona, Matthaus, Gullit o Baggio, para dar paso a una interminable lista de celebridades marcando tendencia.

Para los que somos del interior del país, viajar a Barcelona había sido un acontecimiento. El mundo se detenía. Aunque el desplazamiento fuera entre semana, nos vestíamos como si se tratara de un domingo. A lo largo del trayecto, de entre tres y cuatro horas, al menos una parada era obligatoria. Solíamos hacer escala en La Panadella, un complejo singular donde repostar y un cortado en la cafetería-restaurante que ha quedado como vestigio de una época remota. De todos modos había una excepción para la que no sólo no nos adornábamos sino que, de no haber sido mínimamente decorosos, habríamos acudido con zapatillas de andar por casa. Esta excepción eran los partidos en el estadio. Esto era así porque asistir al Camp Nou, en definitiva, era como entrar en el televisor del salón. Y en el salón los partidos se veían con zapatillas de felpa.

Una vez en el recinto del estadio, en la zona de los accesos, nos movíamos con la destreza de quien quiere disimular verse vendido con tanta gente arriba y abajo. Conservo grabada la impresión de la primera vez. Del gris del hormigón al impacto de los focos sobre la alfombra verde y el bullicio. Y la media parte, los quince minutos penosos —los reconozco así para, precisamente, no desmerecerlos—, los del apetito encarando el bocadillo que hasta entonces habíamos reservado en la mochila: desenvolvíamos el aluminio con las manos entumecidas y descubríamos el pan mullido y el encaje amarillo de una tortilla ya fría. Mientras tanto, desde la grada opuesta, éramos migajas para el paisaje de un periodista que, como Zoffany, desgranaba detalles para hacer más intensa la propuesta.

En la habitación de Helsinki el encuentro transcurría amablemente. Cuando venía el gol lo celebraba con una sonrisa. O quizás lanzaba un grito. No lo recuerdo. En todo caso, si había grito, debería ser seco; no los celebraba como en casa. Al terminar la transmisión hacía tanto tiempo que era de noche que se hacía difícil comprender que, por delante, todavía quedaban por vivir las mismas horas de oscuridad, o más, sin nada familiar al alcance.

Supe la noticia del final de las transmisiones de Puyal quince años más tarde de mi estancia en Finlandia. Me pilló en la carretera, con la vista puesta en una recta. Lo tengo presente porque coincidió con el aniversario de Laia. No me impactó. Hay un momento en la vida a partir del cual ciertas noticias dejan de hacerlo. Abres la garganta hasta niveles insospechados y todo pasa. En el pueblo no sintonizábamos la TdP. Ni siquiera Catalunya Ràdio. En el pueblo poníamos a Puyal. Fonéticamente sería posálpuiál. Pero no sólo para la narración de los partidos del Barça. Posálpuiál también era cambiar de canal para sintonizar el Vostè jutja, La vida en un xip o Un tomb per la vida. Los barceloneses, y los catalanes en general, somos curiosos en este sentido por la facilidad como integramos personajes públicos en la esfera familiar. El de Joaquim Maria Puyal es uno de estos casos, con el añadido de haber revolucionado el panorama de los formatos televisivos y radiofónicos. Contribuyendo a generar opinión y debate en catalán, herramienta indispensable para la forja del imaginario colectivo del país a través de dichos programas o de los primeros seriales como La Granja, menjars casolans, que normalizaban la cotidianidad y permeabilizaban el acceso a una dimensión social y psicológica entonces aún encubierta bajo la implacable sábana del franquismo.

El veinte de mayo de 1992, el día de la final de Wembley, veintiséis años antes de la noticia del final de sus transmisiones, Ronald Koeman, actual entrenador del Barça, acotaba la distancia entre bimba y portería. Koeman, como Johan Cruyff, como en Puyal, como todos los que escuchábamos el partido, estábamos en el ángulo de Zoffany. Una locución precedió un giro en la historia del fútbol. Una locución que todavía hoy me acristala los ojos: picacúmaaaan…

Panorámica del Camp Nou.