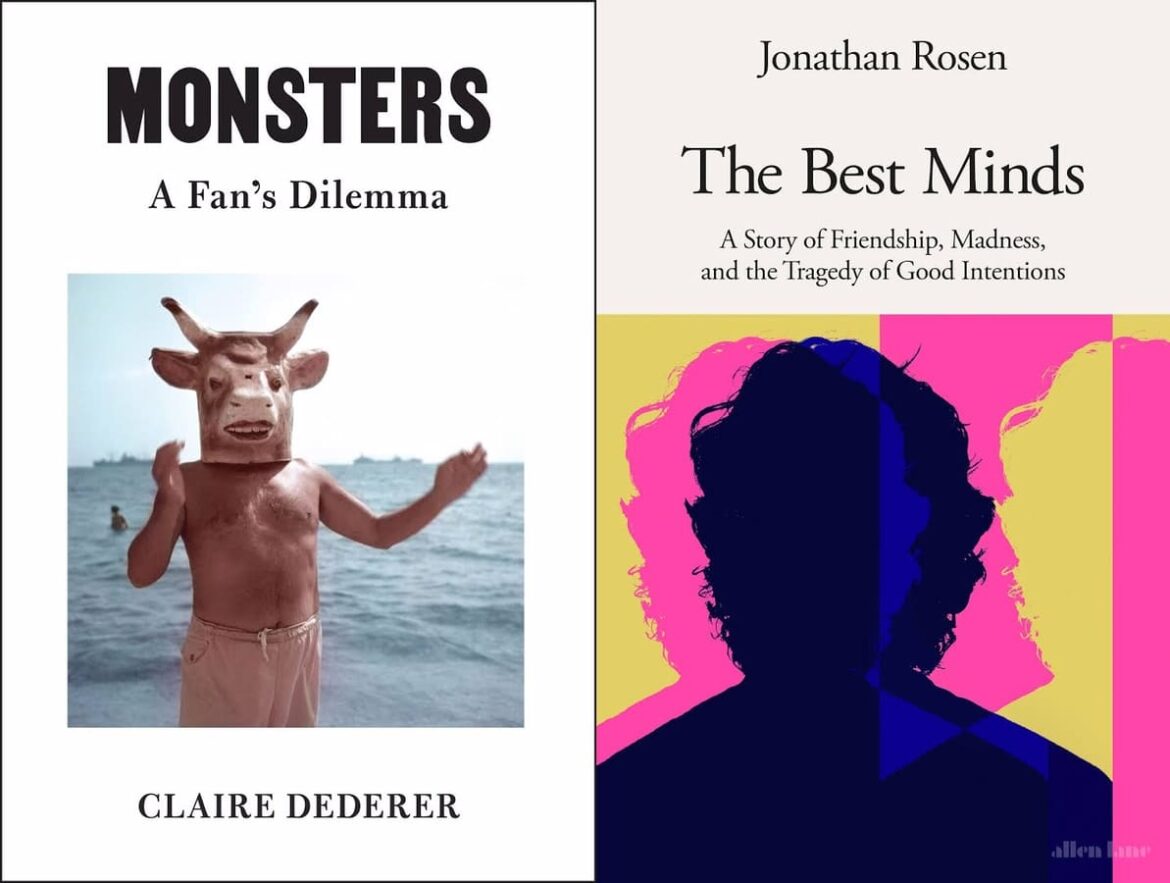

Contra lo que establecieron los filósofos griegos, y exaltaron perversamente los poetas románticos, el amor no sólo tiene relación con la admiración que sentimos por las cosas (y personas) bellas y cándidas. Por el contrario, a menudo descubrimos o nos volcamos en el amor cuando nos apegamos a seres abyectos y sórdidos que representan lo más alejado de nuestra recta moral. Últimamente, he leído dos libros que abordan con distinta suerte esta aparente tara: Monsters, a fan’s dilemma, de la escritora Claire Dederer (Sceptre), y The Best Minds: a story of friendship, madness, and the tragedy of good intentions (Penguin), del gran cronista Jonathan Rosen. El primero se centra en la sempiterna pregunta sobre cómo valorar las obras de arte de machos notoriamente abusadores de mujeres, mientras que el segundo explica la amistad del propio autor con un famoso esquizofrénico que acabó asesinando a su mujer.

La gracia del libro de Dederer es que nunca acaba de responder a la pregunta original del todo, empezado por el hecho de que la misma cuestión que aborda es filosóficamente absurda; a saber, podemos separar (¡sólo faltaría!) la obra de su autor, por el simple hecho de que ya son entidades separadas. Es por esta escisión de raíz que podemos admirar tranquilamente un filme de Polanski pese a saber que el director yanqui se acostó con una chica de trece años. El libro tiene gracia, sin embargo, porque al querer reinterpretar la obra de Picasso o Woody Allen a la sombra del #Metoo, Dederer reflexiona bastante bien sobre nuestra enfermiza tendencia a buscar manchas en la biografía de los demás para desprestigiarlos los in toto y así salvar nuestra conciencia. A su vez, a pesar de definirse como feminista, acaba admitiendo que nuestra forma de amar siempre es algo imperfecta y, por tanto, necesariamente torpe.

Monsters es un libro donde se analiza el arte de una forma bastante banal, pero que gana peso en un presente donde, contrariamente al tópico de la moral líquida, la mayoría de nuevas religiones nos exigen tener una conducta impoluta desde que somos bebés, negándonos a menudo la única forma que existe de mejorar la moral: a saber, cagándola. Evidentemente, existe una distancia enorme entre herir moralmente a alguien que amas y tratar a las mujeres como hacía Richard Wagner, pero tiene gracia que Dederer acabe un libro que quiere ser crítico con los hombres flagelándose de una forma espantosa y purista, simplemente porque es una feminista blanca de clase media (una moral de esclava que, dicho sea de paso, es una vía de entrada perfecta al machismo). Por fortuna, pude superar el libro con la lectura de The Best Minds, un texto felizmente opuesto por su sentido del rigor periodístico que tiene un interés filosófico mayúsculo.

La mayoría de nuevas religiones nos exigen tener una conducta impoluta desde que somos bebés, negándonos a menudo la única forma que existe de mejorar la moral: a saber, cagándola

Rosen, uno de los cronistas top de su generación, explica la vida de Michael B. Laudor, un enfermo de esquizofrenia que –a mediados de los años noventa– se hizo famoso por haberse graduado en Yale Law School en sólo tres años, un hecho por lo que se convirtió en uno de los primeros activistas de Estados Unidos para la inclusión de los enfermos mentales en la vida laboral y cotidiana. Su labor se truncó cuando pocos años después, en un ataque de locura, apuñaló a su promesa (embarazada) Caroline Costello. Esto son los hechos conocidos: Rosen mete la nariz en el asunto, primero y antes que nada, para recordar cómo creció junto a su amigo, uno de los cerebros más brillantes que ha conocido, y también por cómo la cultura de su tiempo (el posmodernismo, el psicoanálisis y la institucionalización de los enfermos en prisiones hospitalarias, principalmente) intentó incorporar sin éxito los esquizofrénicos a la vida.

A parte de una labor histórica y periodística de primera, Rosen también nos cuenta la historia de uno de sus mejores amigos, de un intelecto perdido que –para sobrevivirse a sí mismo– necesitaba mucha menos teoría y mucho más cuidado psicológico-médico. El autor no exime a Laudor de haber cometido un crimen; simplemente nos explica el camino que le llevó a hacer daño y pone el foco en una sociedad que ignoraba (y aún menosprecia) la locura como un equivalente de la violencia. Los capítulos del final del libro, cuando el autor vuelve a ver a su amigo veinticinco años después del crimen, son una prosa de primera. Los dos colegas, abstraídos de todo lo que pasó (Laudor creía que su prometida todavía vivía, porque estaba convencido de haber matado a su encarnación alienígena), se dedican a recordar anécdotas de juventud, recuerdos de su barrio y, a pesar de toda la sangre derramada, se despiden abrazándose.

Sería oportuno que alguna de nuestras editoriales más señoras tradujera este libro espléndido al catalán, no sólo por grandeza del cronista en cuestión, sino sobre todo porque es un ensayo fundamental donde se recuerda que, muy de vez en cuando, también tenemos motivos para amar el monstruo.