[dropcap letter=”E”]

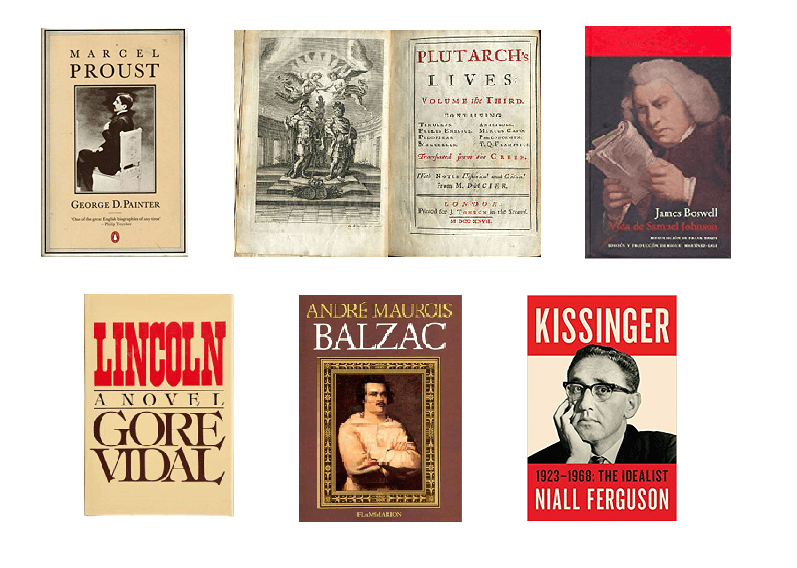

n tiempo inmemorial se leían biografías para conocer la grandeza de que han sido capaces los protagonistas del pasado, y convertirla en estímulo. El lector buscaba modelos de ejemplaridad —ya fuera la virtud pública o el ímpetu heroico— y al mismo tiempo escrutaba en las flaquezas de los grandes hombres el riesgo de sus propios errores. En lasVidas paralelas, sucesivas generaciones de lectores aprendieron las lecciones que Plutarco ofrecía en su narración comparada de las vidas de los principales personajes de Grecia y Roma. Incluso los protagonistas de la Revolución francesa seguían inspirándose en los modelos vitales y morales descritos por Plutarco. En nuestra época low cost, volver a las páginas plutarquianas todavía puede explicarnos quienes somos.

Después de Freud y en la sociedad permisiva de la posmodernidad, ¿por qué leemos biografías? Sería excesivo decir que hemos pasado de apreciar la grandeza humana a entenderla como la simulación de una ineludible contradicción que relativiza las virtudes clásicas y las ve como fracturas psíquicas porque la verdad es que aún leemos biografías para aprender algo en la vida de los demás y porque una buena biografía se puede leer como una novela, por su capacidad narrativa al tiempo que, por su indagación impecable, nos enseña Historia. En las biografías no puede haber ficción pero si la misma pasión por contar vidas con la que Tolstoi retrata a Anna Karenina. A parte de los biógrafos especializados en acumular basura sobre sus biografiados, escritores e historiadores prosiguen empeñados en indagar sobre las ambigüedades que son a la vez grandeza y servidumbre humanas.

Ese ya fue el empeño de Plutarco. Con su promiscuidad sexual y jactancia, Marco Antonio es —según Plutarco— un rehén de su concupiscencia, alguien que “cometió mayores violencias según el mayor poder que tenía”. De ahí, incluso literalmente, Shakespeare extrae su Marco Antonio y Cleopatra. Pudo ser novela pero fue teatro: sobre todo, energía poética. Desafortunadamente, el carácter no cotiza ya en ninguna bolsa de valores, ni en la vida misma, por la concurrencia de narcisismos que van desde la negación del padre, el naufragio de la épica y una concepción solipsista de la libertad hasta su categoría de honor. Por suerte, aunque de cada vez menos, seguimos leyendo biografías, para aprender algo de la vida de un inventor, un rey, un explorador, un artista o un rufián con clase, porque sentimos humana curiosidad por la complejidad existencial. Así acariciamos furtivamente el recuerdo de las batallas que nadie nos ha contado. Cada generación que se sepa parte de los oleajes de la Historia añora alguna gesta incumplida.

En otros tiempos, uno podía comenzar por Plutarco, leído en la apolillada edición de algún antepasado lector, o tenía más mano el Tiberio de Marañón —por ejemplo—, pero las biografías más frecuentadas eran las de Stefan Zweig, André Maurois o Emil Ludwig, ya después de los resúmenes deliciosos que publicaba la Colección Araluce para niños. Ahora estamos entre el videojuego y series como Juego de tronos. Es eso o la deconstrucción del personaje. El otro riesgo es dar por hecho que las monografías o las tesis doctorales tienen el arte de la biografía, cuando más bien acostumbran a ser una acumulación cansina de datos sin orden selectivo. Entre la deconstrucción y el tocho doctoral es impracticable la búsqueda de ese Rosebud que —como ocurre en Ciudadano Kane — pretende cifrar toda una vida. En realidad, más que la fórmula de un Rosebud como destino, los grandes personajes suelen ser un laberinto que va del azar a la voluntad. Al escritor de vidas —dice el fino biógrafo Leon Edel— se le permite imaginación en la forma de contar y presentar pero no en cuanto a los hechos. Esa es la frontera entre la biografía y la novela, subrayada por la evidencia de que el novelista puede ser omnisciente —y osado incluso al novelar personajes reales, como hizo Gore Vidal con Lincoln— pero no los biógrafos. Su límite está en esas cajas de cartón llenas de viejas fotos, anotaciones en una servilleta de papel o cartas de amantes que el arte de la biografía ha de trasladar del caos a un orden interpretativo en el que un mínimo detalle puede representar las pasiones de una época.

A menudo se considera que ‘La vida de Samuel Johnson’ de James Boswell es la mejor biografía jamás contada y es cierto tanto que el Doctor Johnson es un personaje ilimitado como que su biógrafo tuvo la gran ventaja de tratarle y escucharle

Los hombres se precipitan hacia la complejidad pero —decía Chesterton— suspiran por la sencillez: “Intentan ser reyes, pero sueñan con ser pastores”. Actualmente, el afortunado retorno de Chesterton significa para el lector una victoria a la sombra de la espada en el edén áspero de la Edad Media y a la luz de la farola de la vieja posada inglesa. Pronto también volverán sus biografías —Chaucer, Stevenson, Shaw, Browning o Dickens—, magistrales al detectar la veta de oro que existe en toda personalidad creativa. Entre biógrafos, el error fundamental es la modernidad, “lo que significa la búsqueda de la verdad en función del tiempo”.

Para ser un interlocutor fidedigno el problema es que de tanto constreñir el ego uno puede acabar pareciéndose a un eco manso y algo ininteligente. Quizás sea eso lo que ocurre con James Boswell cuando cuenta la vida del doctor Johnson o cuando Eckermann anota sus conversaciones con Goethe. Al hablar con De Gaulle, a Malraux le ocurre todo lo contrario, por lo que la grandeza de la página puede no corresponderse con lo que le dijo el general. Quien sabe hasta qué punto lo que Malraux dice que le dijo Mao es ficción impúdica.

A menudo se considera que La vida de Samuel Johnson de James Boswell es la mejor biografía jamás contada y es cierto tanto que el Doctor Johnson es un personaje ilimitado como que su biógrafo tuvo la gran ventaja de tratarle y escucharle, hasta el punto que buena parte del libro es el reflejo literal de sus conversaciones. Sin ánimo comparativo, algo parecido le ocurre a Josep Pla con su retrato de Manolo Hugué. Pero no ni el libro de Boswell ni el de Pla son el arquetipo del género biográfico, que en general requiere análisis de documentación exhaustiva, cartas, papeles privados, testimonios de personajes secundarios y el trasfondo de toda una época. Salvo los biógrafos asaltacaminos, el ideal es aproximarse al máximo a la verdad del personaje y si bien ya no rige el deseo de ofrecer lecciones morales sí persiste el deseo de conocernos a nosotros mismos leyendo los libros de quienes triunfaron o fracasaron en su quimera.

A menudo se considera que La vida de Samuel Johnson de James Boswell es la mejor biografía jamás contada y es cierto tanto que el Doctor Johnson es un personaje ilimitado como que su biógrafo tuvo la gran ventaja de tratarle y escucharle, hasta el punto que buena parte del libro es el reflejo literal de sus conversaciones. Sin ánimo comparativo, algo parecido le ocurre a Josep Pla con su retrato de Manolo Hugué. Pero no ni el libro de Boswell ni el de Pla son el arquetipo del género biográfico, que en general requiere análisis de documentación exhaustiva, cartas, papeles privados, testimonios de personajes secundarios y el trasfondo de toda una época. Salvo los biógrafos asaltacaminos, el ideal es aproximarse al máximo a la verdad del personaje y si bien ya no rige el deseo de ofrecer lecciones morales sí persiste el deseo de conocernos a nosotros mismos leyendo los libros de quienes triunfaron o fracasaron en su quimera.

Para los biógrafos, la autorización de la familia o albacea literario del biografiado no pocas veces ha sido un requisito que obligaba a prestaciones hagiográficas con lo que los autores, a riesgo de no tener acceso al archivo familiar, han de subtitular su libro como biografía no autorizada. Consecuentemente, Freud quemó sus dietarios y notas para hacerle difícil el trabajo a sus futuros biógrafos. Más positiva es la simbiosis entre biografiado y biógrafo, como ocurre en nuestros días con la espléndida biografía de Kissinger que está escribiendo el historiador Niall Ferguson —publicado ya su primer volumen—. El problema estriba en el autocontrol del biógrafo para no identificarse demasiado con su biografiado, ni odiarlo hasta el punto de perderse en las sombras por haber negado la luz.

Dice Chesterton que es conveniente que haya un continente secreto en el carácter del hombre de quien se escribe. Se conservan así dos cosas muy importantes: “la modestia en el biógrafo y el misterio en la biografía”. Para Chesterton, el pecado de los biógrafos y el error en el que caen es quererle hallar un sentido a todo. Dicho de otro modo: “Ciertamente la poesía de la vida del poeta es bien distinta de su biografía: no nace de lo que hizo, sino de lo que pensó mientras no hacía nada; no sale de lo que manifestó cuando trabajaba o enamoraba, sino de lo que su alma le permite manifestar mientras escribe. El poeta no se sienta a escribir en verso el diario de su vida. Ese no es el modo de hacer poesía. En cambio, parece que esa es la manera de hacer biografías”. Algo de eso puede constatarse al leer la voluminosa biografía de Proust escrita por George Painter: llegamos a pensar que la abundancia de detalles dificulta la calidad tanto de la anécdota como de la categoría. Contrástese con la finesse con que Ghislain de Diesbach indaga los secretos de Proust.

Como tantas otras veces, acudir a las biografías de André Maurois, aunque sea pudoroso en casos de ménage à trois, explica más entresijos vitales que la costumbre de convertir el arte biográfico en diván freudiano. Hubo en un tiempo algún libro de André Maurois en muchos hogares, tumbado en un anaquel entre ejemplares de revistas ilustradas. Todavía da ejemplo para un escribir con mesura que busque esclarecer la verdad posible, decididamente a favor de la prudencia y sin estragos de originalidad. Con Maurois como biógrafo, Disraeli, Balzac, Victor Hugo, Chateaubriand o Napoléon estuvieron en las mejores manos.

En la ya esquilmada comunidad de lectores los hay que, avanzada la madurez, prefieren leer menos novelas y optan por los libros de historia, las biografías o las memorias. Eso tan sabido acaba de ser un elemento de provocación al decir el novelista Philip Roth años antes de morir que ya no leía ficción dando como motivo que había despabilado. Tiene sentido: a más edad, menos ficción. ¿Qué personaje de novela puede competir con una biografía de Hitler o de Miguel Ángel? Miles de aprendices de político descubrieron en el Fouché de Zweig la cara oculta del poder. Por contraste, en Los tres Dumas de André Maurois la vida trepida con generosidad y aventura.

Una buena biografía nos cuenta el transcurso de una vida y a la vez es un bloque de páginas que, siendo debidamente fieles a los hechos, pertenecen a lo mejor de la literatura, como la obra de historiadores de Tácito, Toreno o Macaulay. Actualmente, el problema acostumbra a ser la solidez plúmbea de quienes han confundido el arte de la biografía con una recopilación de datos sin hilvanar, olvidándose tanto del poder de narrar como del afán de interpretar para los lectores la vida de alguien que ha importado para bien o para mal.

Seguimos leyendo biografías. Nos informan, proporcionan estímulos vitales, ayudan a comprender algunas complejidades de la Historia y de la mente humana. Al programar una vida de lector, el bibliotecario Phillip Ward —500 libros para 50 años— incluye a Plutarco, además de los retratos escritos por Tácito o Suetonio, las vidas de artistas de Giorgio Vasari y así hasta la exótica Alexíada en la que Anna Comnena cuenta la vida de su padre, el emperador de Bizancio Alexis (1081-1153). Aunque santifique al padre emperador, Anna Comnena describe los mundos ocultos de la corte bizantina. Algo similar ocurría más tarde con La corte de Luis XIV de Voltaire. Tenía razón Carlyle cuando decía que la Historia es la esencia de innumerables biografías.