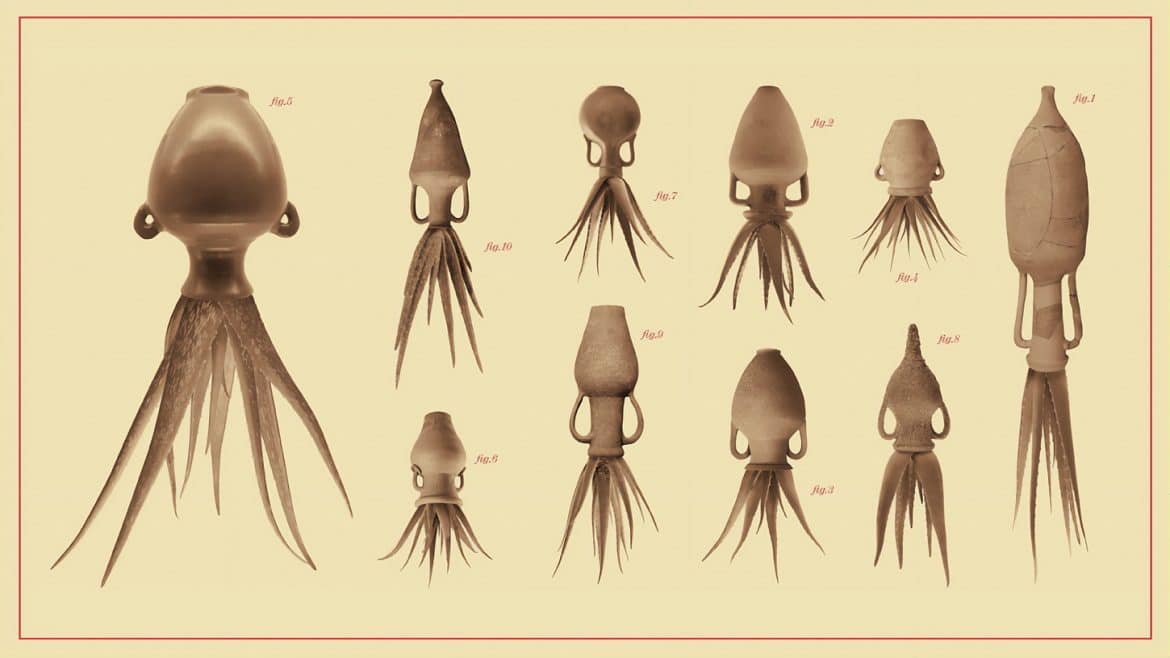

Una de las imágenes promocionales de Ciencia Fricción, que desde el Macba baliza el camino al CCCB, nos hace ver un pulpo en los plafones de la fachada. En realidad, se trata de una especie de aloe, que en la exposición, como imagen máximamente representativa, aparece catalogada y en compañía. Flanqueada por ejemplares semejantes que un espectador distante o despreocupado confundiría con otras especies de cefalópodos. El trompe l’oeil es todo menos casual. Altamente sintomático, sugiere formas de vida que conocemos o creemos conocer; es decir, que nuestra mirada identifica con acostumbrada suficiencia, como si fuéramos el punto fijo de un espectáculo que vibra y flota a nuestro alrededor, y sobre el cual proyectamos un orden inamovible. Este esfuerzo significador, que adoptó la ciencia moderna para salirse de la superstición, embarga aún a la mayoría de los espectadores, seamos o no científicos.

La misma mirada que quiso fundamentar racionalmente la realidad apagó todo resquicio de misterio y acabó por considerar la naturaleza como un objeto, siendo comprendida en sentido pragmático por su condición fungible. Algunos filósofos del siglo XX ya denunciaron esa explotación, masivamente posibilitada por la tecnología, pero sin demasiado éxito. Pensamos en nombres tan distantes —también entre sí— como Martin Heidegger o Theodor W. Adorno. Con un conocimiento mucho más cercano al medio natural, las investigadoras Donna Haraway y Lynn Margulis son los faros que orientan y animan el giro ecológico que recoge la comisaria de la presente exposición Maria Ptqk: “Si como sostienen Haraway y Margulis toda la Tierra está viva, es hora de abandonar el mito de la supremacía y retomar contacto con nuestras numerosas compañeras terrestres”.

Por su cuestionamiento de la posición del sujeto —antiguamente “rey de la creación”— Ciencia Fricción resulta altamente estimulante. Una serie de preguntas se elevan durante la visita, o tras haberla asimilado, por poco que nos detengamos a pensarlo. ¿Cuánto de lo que vemos somos capaces de entender como parte de nuestra realidad? ¿En qué lugar queda la frontera que separa lo artificial y lo natural, cuando las estrategias de la propia naturaleza se revelan de una complejidad insólita, frente a la cual parecemos ir siempre a la zaga? Y, más importante, frente a la cantidad y cualidad de procesos naturales en marcha, sin que seamos conscientes, ¿es realmente prudente posible seguir sosteniendo una confianza y superioridad moral frente a la naturaleza, como si no estuviéramos incluidos y determinados ya por ella, en una relación horizontal?

“Es hora de abandonar el mito de la supremacía y retomar contacto con nuestras numerosas compañeras terrestres”, explica la comisaria, inspirada por Haraway y Margulis

Como es sabido, una parte de la ciencia comenzó a salirse de ese paradigma antropocéntrico en el s. XX, y desde la perspectiva de la física la cuántica la noción misma de “realidad”, como un continuum espaciotemporal, ha quedado cuestionada —la exposición Quántica del CCCB, hace un par de años, trató de ilustrarlo— así como la predominancia del pensamiento lógico. Un pensamiento que, lejos de ser universalmente válido, podría tratarse tan sólo de una manifestación —privilegiada pero no especialmente elevada, una “ventaja evolutiva”— de nuestra especie. La comisaria de Ciencia Fricción reconoce adentrarse en un paraje tan problemático como apasionante, “un lugar intermedio entre la exposición de arte y un museo de ciencia”. Parecería un ámbito limítrofe, de hecho, en que utopía y distopía oscilan para sacudir y despertar el interés por cuestiones a las que ningún ser humano puede ser completamente ajeno.

El rigor de las investigaciones científicas, y sus evidencias físicas, convive con elaboraciones explícitamente artificiosas. La sorpresa llega cuando se muestran más reconocibles los artefactos que la propia naturaleza, lo cual nos invita a cuestionar la separación entre natura y cultura, que ubicaba al ser humano en el lugar privilegiado de juez (y parte). Así, un documental sobre las cianobacterias centrado en la inestimable contribución de Lynn Margulis revela la trascendencia de estos seres invisibles —también en nuestro día a día, fundamentales para el organismo humano— en la primera sala, pero enseguida descubrimos creaciones de artistas contemporáneos, entre las que destaca Ecosystem of Excess, realizada con los desechos plásticos que se acumulan en forma de islas gigantes en el Océano Pacífico. Sugiriendo el aspecto de un coral, una medusa o un calamar, el artista Pinar Yoldas los concibe como seres que han cobrado vida y que se autorregulan, formando ya parte del ecosistema.

La simbiosis o interacción entre especies reales, no sólo imaginadas, es uno de los puntos más destacados de la exposición, con una buena cantidad de ejemplos que ilustran ese win-win de la naturaleza. Aunque no se traslada un mensaje especialmente adoctrinador, tampoco es difícil percibir el intento de sensibilizar al visitante, para sustituir nuestra relación de control o dominio de la naturaleza por una más simbiótica, que tienda a una convivencia provechosa para todos los actores. En este sentido, la comprensión de la naturaleza como un sujeto con derechos propios se despliega al final de la exposición en un panel que muestra las victorias jurídicas, valiosas si bien escasas. Llama la atención la falta de compromiso global, todavía, ni que sea de forma pragmática, frente la inminente perspectiva del desafío que supone el cambio climático. Y, con todo, a pesar de la gravedad de la situación, en esta exposición transversal también hay espacio para la denuncia a través del humor o la constatación surrealista de alguna (im)posible iniciativa.

La exposición constituye una especie de ámbito limítrofe, en que utopía y distopía oscilan para despertar el interés por cuestiones a las que ningún ser humano puede ser completamente ajeno

El deliberado lapsus linguae que sugiere el título de la exposición, freudianamente cargado de sentido, proporciona alguna pista acerca de la pertinencia de las relaciones que se pergeñan, de forma natural o artificial, si es que la dicotomía resulta aún funcional. Tantas veces la realidad supera la ficción, que por un momento uno llega a plantearse si el proyecto Egstrogen Farm (una instalación de Mary Maggic que expone la iniciativa de modificar genéticamente a ciertas gallinas para que pongan huevos con estrógenos, y así las mujeres que los coman se queden más fácilmente embarazadas) es una boutade audiovisual o la enésima animalada. Otra situación inverosímil o al menos poco habitual que Ciencia fricción ofrece al visitante es la experiencia de introducirse en el interior de una sequoia. Unas gafas y un dispositivo electrónico que carga a sus espaldas le dan libertad de movimientos para descubrir un ámbito generalmente desconocido, en que se muestran vestigios de actividad inexistentes para la mirada exterior. Se trata del proyecto Treehugger, realizado por Marshmallow Laser Feast.

La inmersión en una realidad aparentemente ajena que la recreación digital posibilita no es nueva, incluso si lleva a un extremo nunca antes alcanzado las ansias por captar, reproducir y en suma vivir de cerca la naturaleza de los seres vivos. Arqueológicamente se nos remite a los inicios de ese interés con una película del 1926, Das Blumenwunder (La maravilla de las flores) obra de Max Reichmann, en que la técnica de la aceleración del metraje o time-lapse —hoy, al alcance de la mayoría de smartphones— revela los movimientos de plantas y su floración, de una manera que las torna comparables a los cuerpos, con sensibilidad pero también voluntad e incluso —quién sabe— algún tipo de conciencia. Concluyamos, en este sentido, con un pequeño homenaje a una forma de vida aparece plasmada en diferentes ocasiones, de manera realista o fantasiosa —como decíamos al inicio, a propósito del cartel promocional—, abundando en una especie de trompe l’oeil. Se trata del pulpo, obviamente, esa fascinante criatura a propósito de la cual en la exposición se recuerda que se trata de lo más parecido a una “inteligencia extraterrestre”.

El lapsus linguae sugerido por el título de la exposición proporciona alguna pista acerca de la pertinencia de las relaciones que se pergeñan de forma natural o artificial, si es que la dicotomía resulta aún funcional

Un hecho, aquél, corroborado por la investigación científica y que asimismo desarrolla el libro Otras mentes. El pulpo, el mar y los orígenes profundos de la consciencia de Peter Godfrey-Smith, profesor de filosofía y apasionado del submarinismo. Una obra que parece complementar, con una narrativa eso sí completamente distinta, la exitosa producción de Netflix My Octopus Teacher. Documental aparecido posteriormente, en 2018, muestra la relación de amistad entre un pulpo y el director del mismo, Craig Foster, quien se ubica en la posición de aprendiz; de alguien invitado a tomar consciencia del misterio, en otras palabras, de los límites de su propio conocimiento. Resulta inevitable, en este punto, pensar en los alienígenas superinteligentes de La llegada (Arrival, 2016), la emotiva película con que Denis Villeneuve nos hizo participar de otras maneras de concebir el cosmos, descartando la visión antropocéntrica incluso en lo que refiere a la experiencia de la temporalidad.