Fernando Aramburu advierte, sorprendido, que son muchos los que ignoran la presencia de estos pájaros en las urbes, a pesar del reconocible chillido que emiten y de sus vertiginosos e incesantes vuelos —no se posan nunca, precisa— con filigranas admiradas a veces en diferentes especies de golondrinas y en su primo mayor, el vencejo real, más grande y con el cuerpo blanco. Pero para el protagonista de su última novela estos pájaros —la especie completamente negra (Apus apus) y con alas como hoces, como sugiere el vocablo catalán falciot— sí poseen una relevancia capital. Explica Aramburu que “no es sólo un elemento decorativo, cumple una función simbólica: el personaje delega en el regreso de los vencejos el llevar a cabo su decisión drástica”.

Con evidente ironía justifica Aramburu la elección de esta ave —tan familiar y tan desconocida— por haber sido declarada “pájaro del año”; como buscando el buen agüero para su novela, que apareció el 25 de agosto. Y lo cierto es que todo apunta a que lo será.

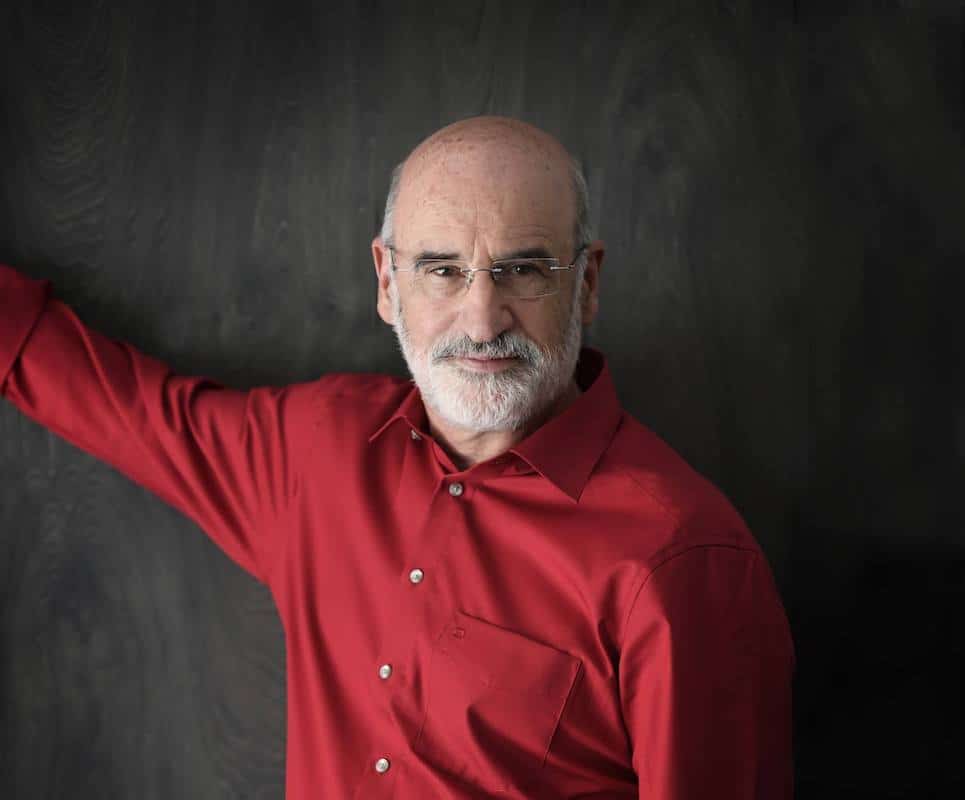

El booktrailer protagonizado por Alberto San Juan, y que se proyectó al inicio de la entrevista conducida con complicidad por la periodista catalana Anna Guitart visibiliza ya una posible adaptación audiovisual, quizá en formato serie, y en cualquier caso aporta elementos gráficos que permiten poner cara al desencanto que padece su personaje: del mes de agosto al julio del que ha de ser su último año de vida, Toni, profesor de filosofía en un instituto, redacta notas autobiográficas en que hace memoria y retoma experiencias del pasado para comprender su realidad, a cincuenta y pocos años, y quién sabe si para evitar el fin que se ha fijado: suicidarse con el retorno de los vencejos a los cielos de su ciudad.

El booktrailer protagonizado por Alberto San Juan, proyectado al inicio de la entrevista, visibiliza una posible adaptación audiovisual

Pues, como recuerda el autor en una de sus primeras intervenciones —como para quitar dramatismo a su libro, en que realmente no abunda ese tono… “En el fondo no lo tiene claro, se da el plazo de un año para acometer el plan”. Es un profesor de filosofía —“no muy motivado, pero necesita el sueldo”— que descubrirá a partir de la fijación de esa fecha, precisamente, una serie de motivos nuevos o actividades que le hacen sentir vivo, tal como atestiguan las notas que redacta sin aplicarse demasiado filtro, en la línea del stream of consciousness.

“Yo no diría que es un diario, pero sí un ejercicio de escritura personal, una confesión que nadie va a leer. Él vierte allí su intimidad, se despacha a gusto, no pone freno a su sinceridad”. Con esas notas Aramburu despliega ante los ojos del lector un cosmos ocasionalmente naíf, aunque rico en matices; acredita la decadencia de la vida de Toni, teñida por el descreimiento y la frustración, y también la brizna de esperanza que la desesperanza aún deja entrever. El personaje que recrea Aramburu, y con el que dice compartir sólo un 6%, es un hombre que ha callado demasiado, víctima de la inacción —parálisis por análisis, dicen los anglosajones—, alguien que ha practicado en exceso el disimulo y “todo ello le ha creado una gran insatisfacción”.

En este sentido, manifiesta Aramburu que sólo tiene en común con su antihéroe el gusto por los libros y la educación recibida en el siglo pasado, en que la mal llamada “bofetada pedagógica” no solo estaba a la orden del día, sino que “no era considerada como violencia”. La practicaban indiferentemente padres y madres y, de no hacerlo activamente —como en el caso de la suya— conminaban a los profesores, con el pretexto de que su hijo era “mu’ malo”. La risa de los asistentes le llevó a recordar una anécdota de alto peso simbólico, posiblemente fundacional, y con un pie en la metaficción. El caso es que el primer libro que hubo de leer Aramburu le costó una bofetada —pues dijo haberlo leído, y no era cierto—. Se trataba del Lazarillo de Tormes, y cuál fue su sorpresa al comprobar —una vez sí lo leyó— que su protagonista sufría también maltrato físico, y no solo eso, sino que convertía sus desventuras en un relato verosímil, y para muchos lectores graciosísimo.

La cuestión de la pedagogía sobrevuela una conversación ciertamente amena, incluso si —como recuerda Guitart, a propósito de su personaje— “a veces las cosas que dice no son nada complacientes”. El propio Aramburu ejerció de docente durante muchos años en Alemania, y es conocedor de las complejidades del asunto: “me preocupa mucho el tema de la educación, no podemos definirnos sin ello”. Y, matiza: “nosotros somos una especie que paulatinamente se va alejando del simio original, no queremos vivir con las leyes de la selva”. Es más, la aparente racionalidad de la decisión de su protagonista —cuesta no pensar en la poco refinada Irrational Man de Woody Allen— encubre en realidad unas ganas de comprender y de prosperar, de salirse de la irracionalidad de sentimientos que lo han llevado a la crisis. En el fondo “él no se resigna a ser un nihilista” pero sí está decepcionado, enfadado con la vida, le parece que todo lo que ha vivido ha sido “un fraude”.

“Nosotros somos una especie que paulatinamente se va alejando del simio original, no queremos vivir con las leyes de la selva” (F. Aramburu)

Sin apenas amigos, divorciado, el personaje de Aramburu se permite proferir verdades a medias con tono lapidario, lo cual revela el calado ontológico de esa decepción, añadiéndose a la lista de hombres del subsuelo. Quizá el cinismo que rezuma en muchos momentos su discurso resulte incómodo, por participar de eso que Sloterdijk definió como “falsa conciencia ilustrada” y que otorga una sensación de superioridad a quien lo profesa, al tiempo que lo ubica en la aparente tesitura de no poder/querer/atreverse a hacer nada para cambiar las cosas. Con todo, pequeños cambios sí se podrán descubrir en la novela a través de este peculiar Bildungsroman; el periplo inversamente formacional que parece conducir a ese hombre sin atributos castizo al final de toda realidad, articulándose sus avatares vitales en torno a la decisión de abandonar el mundo. Un mundo que transita con una extraña y en cierto modo adictiva mezcla de lucidez e infantilismo. Frente a esa visión granítica, uno de los elementos más interesantes de la novela es la presencia intrusiva de “notas anónimas, muy críticas” —recuerda Aramburu— que recibe el protagonista y despiertan su perplejidad.

Con un regusto barroco, de efecto teatral ex machina, surgen desde fuera de su cosmos, implementando una voz de la conciencia que sugiere en el lector que aquel “podría no estar diciendo la verdad”, en la medida que “desmienten algunas afirmaciones que él hace”. El falso desnudamiento de sus observaciones psicológicas —inherente a toda Confesión, como destacó Paul de Mann a propósito de las de Jean-Jacques Rousseau, especialmente tendenciosas— y la posibilidad, por tanto, de que todo sea un poco distinto, alcanza de pleno al lector. Es parte del embrujo literario que oficia Aramburu en esa novela agridulce —divertida, pero un punto desasosegadora— el lograr que ese último giro al sol en la vida del protagonista parezca haber acontecido también en nuestras vidas.

En la moderna biblioteca de la plaza Lesseps, bautizada con el nombre de Jaume Fuster —uno de los más ilustres novelistas y ensayistas de nuestras latitudes, que nos dejó demasiado pronto hace ya más de veinte años— los asistentes pudieron recibir de primera mano aclaraciones para atinar a leer entre líneas Los vencejos, además de poder pedir al autor que plasmara su firma en los respectivos ejemplares. “Ahora vas a tener cola para firmar”, le advirtió amistosamente Anna Guitart. Quién sabe si la espera, como la contemplación del vuelo calculadamente temerario de aquellas aves —no del todo kamikaze— permita tomar conciencia del tejer y rasgar, del tiempo vacío y lleno, del control descontrolado que conforma la experiencia de lo vivo.

* * *

“La vida no es más que una sombra en marcha; un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él: es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada” (Macbeth, Acto V, Escena V)

“A mí me gustaría que Dios existiera para pedirle cuentas. Para decirle a la cara lo que es: un chapucero. Dios debe ser un viejo verde que se dedica desde las alturas cósmicas a contemplar cómo las especies se aparean y rivalizan y se devoran las unas a las otras” (Los vencejos, Nota #1)