[dropcap letter=”L”]

a semana pasada recordábamos el blog de Xavier Gonzàlez, con sus crónicas nocturnas sobre la experiencia de conducir un taxi en la Barcelona de hoy en día. Pero los taxistas y sus anecdotarios también nos permiten ir más atrás y viajar en el tiempo sin tener que bajar del taxi.

En Estados Unidos, por ejemplo, el recientísimo número especial del 50º aniversario de la revista New York Magazine iba acompañado de unas espléndidas imágenes de Joseph Rodríguez, un fotógrafo documental que hizo de taxista entre 1977 y 1985, siempre con la cámara encima. El resultado son unos retratos espontáneos de una calidad insólita, que inmortalizan el día a día de Harlem o el Bronx, con imágenes de músicos de calle o el trasiego de los clubs sadomaso en un Meatpacking en decadencia. También hay fotografías de las desigualdades sociales extremas de la época, y algunos retratos de la clientela, como el matrimonio que llevan 45 años casados: la mujer se queja de que el marido ronca, y este responde que ella se pasa la noche tirándose pedos.

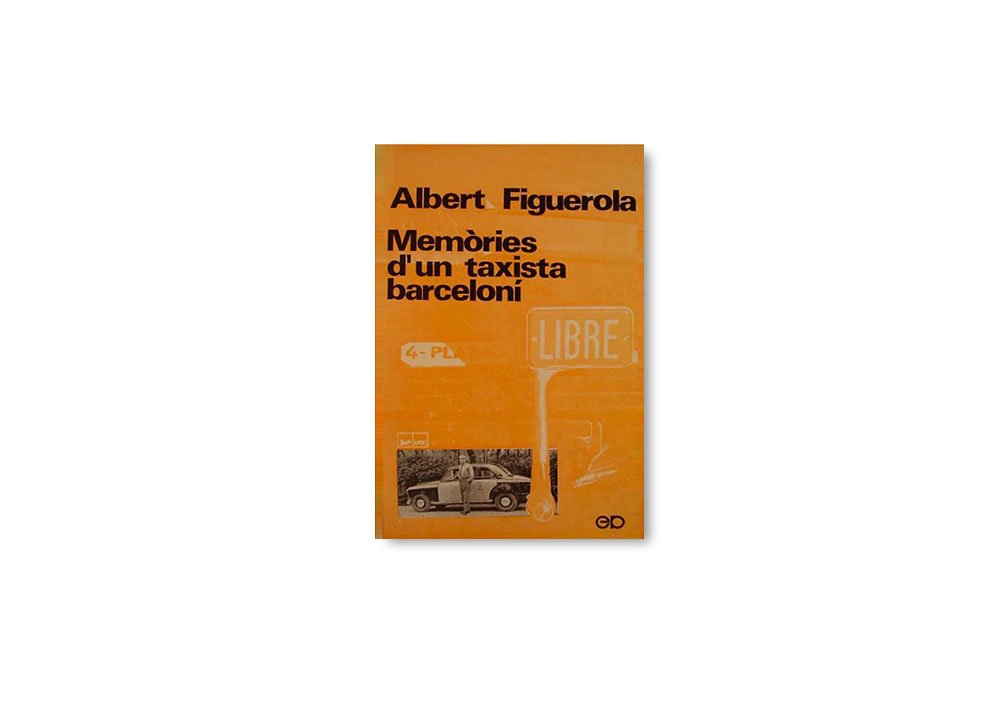

Pocos meses antes de la muerte del dictador, en Cataluña se publicaban las Memòries d’un taxista barceloní, un anecdotario de Albert Figuerola –escrito con 70 años recién hechos, cuando ya era “taxista honorario”– que recoge décadas de experiencias en el taxismo y de los personajes famosos que llegó a encochar, como Charles Aznavour, Mary Santpere o Ernest Lluch.

Figuerola nació en el Ampurdán y, después de trampear con varias trabajillos por Barcelona, un décimo ganador del gordo le permitió comprar el primer taxi, un Citroën Torpedo. Era el año 1924, época de coches grandes y vacas gordas –al menos taxísticamente hablando– con una clientela formada por señores de puro y corbata y muchos ratos muertos en las paradas, charlando. Con la guerra, aquellos espléndidos coches de época fueron colectivizados y el amarillo de las puertas, que ya se había generalizado, se tiñó del rojo de la CNT. Figuerola perdió el taxi y no volvió a subirse a uno hasta 1956, primero conduciendo el Citroën Rosalia de un conocido, y más tarde comprándose un SEAT 1400, con el que consiguió la licencia con la que se acabaría jubilando

Figuerola nació en el Ampurdán y, después de trampear con varias trabajillos por Barcelona, un décimo ganador del gordo le permitió comprar el primer taxi, un Citroën Torpedo. Era el año 1924, época de coches grandes y vacas gordas –al menos taxísticamente hablando– con una clientela formada por señores de puro y corbata y muchos ratos muertos en las paradas, charlando. Con la guerra, aquellos espléndidos coches de época fueron colectivizados y el amarillo de las puertas, que ya se había generalizado, se tiñó del rojo de la CNT. Figuerola perdió el taxi y no volvió a subirse a uno hasta 1956, primero conduciendo el Citroën Rosalia de un conocido, y más tarde comprándose un SEAT 1400, con el que consiguió la licencia con la que se acabaría jubilando

Su filosofía es interesante: Figuerola defiende que un taxi es un segundo hogar, una especie de cobijo temporal que el taxista ofrece al cliente, de ahí que muchos intenten hacerlo acogedor (ahora los hay que incluso ofrecen wifi). Si el pasajero se siente bien en él, dice, el taxi se transforma en un confesionario, un espacio de intimidad donde el cliente se desahoga y llega a sincerarse del todo, estableciéndose una confianza insólita con alguien que has conocido minutos antes (y que no te hará rezar tres padrenuestros luego).

Los taxis también han sido siempre espacios de cortejo, recordaba Figuerola, desde que se bajó la primera bandera y hasta la actualidad. Las Memòries d’un taxista barceloní recogen idas y venidas en meublés diversos –que entonces ya pagaban comisiones a los cocheros– y también parejas que, con la excusa de estar juntas y tener un espacio de discreción, le decían “hacia Molins de Rei y ya veremos”, y el conductor debía limitarse a pasearlos el rato que conviniera. En semejantes ocasiones, “el taxista tiene que ser sordo, ciego y mudo”, añade el autor.

Con respecto a los extranjeros, los consejos de Figuerola están más vigentes que nunca: el taxista tiene que actuar como un cicerone para los turistas, porque hace de embajador sobre ruedas de la ciudad. Todavía hoy, para muchos turistas, el taxista es el autóctono con quien interactuarán más rato, y de pequeñas conversaciones como esta acabará dependiendo, en gran medida, la experiencia que el visitante se llevará de recuerdo.