Barcelona es una ciudad que se pone en cuestión a sí misma constantemente, como lo demuestra la cantidad de think tanks, instituciones de la sociedad civil, grupos de investigación, ensayistas e incluso novelistas y cineastas que dedican informes, documentales, libros o acontecimientos a darle vueltas al “modelo Barcelona”. Tengo la suerte de dirigir uno de estos entes desde 2016 y de disfrutar de una ventana por donde opinar periódicamente sobre el tema en este y otros medios, y aun así me resulta casi imposible estar al corriente de todo lo que se genera en torno a esta cuestión. Quizás esta fijación viene de muy lejos, pero seguro que tiene mucho que ver con ello el “síndrome del 92” que vivimos desde que el impulso de los Juegos Olímpicos empezó a languidecer.

Con la capital española tengo la sensación de que es diferente. En todos estos años dedicado a temas urbanos me cuesta recordar algún libro o documento sobre los planes de futuro de Madrid como ciudad. Incluso la presencia madrileña “explicándose” en grandes eventos urbanos o su participación en redes internacionales de ciudades me han parecido siempre más bien testimoniales. Puede ser una percepción personal, y animo a quien me lea a contradecirme y sugerir materiales sobre el tema, pero diría que el contraste con el ejercicio permanente de repensarse de Barcelona y su omnipresencia en el imaginario urbano global, al menos desde los JJOO, es significativo.

Así, no hay muchas pistas de qué ha propuesto Madrid como ciudad entre el “El que no esté colocado, que se coloque y al loro” de Tierno Galván en los años de la Movida y el “Relaxing cup of café con leche” de Ana Botella defendiendo la candidatura olímpica de 2020. Son dos expresiones, ciertamente, de una ciudad más acostumbrada a vender estilo de vida que modelo urbano. Fue, posiblemente, el inesperado mandato de Manuela Carmena como alcaldesa el periodo en el que más se ha entrado en este debate del modelo de ciudad, como parte de las enmiendas al sistema que el movimiento que la llevó a la alcaldía defendía. Aquí, los ocho años de Ada Colau multiplicaron la producción de pensamiento, opinión y debate (bastante acalorado en muchos momentos) sobre la ciudad.

No es que en Madrid no se hayan hecho cosas interesantes durante todo este tiempo. Podemos citar Madrid Río como transformación urbana que recupera espacio verde para la ciudadanía o Matadero como proyecto que conjuga creación de una nueva centralidad, recuperación de patrimonio y proyecto cultural y de innovación social, con el Medialab Prado, hoy Medialab Matadero, como estandarte, al menos hasta la llegada del actual gobierno municipal.

En realidad, sin embargo, hay dos hechos que considero que han influido en este perfil bajo de Madrid. El primero, que el PP ha ganado todas las alcaldías desde 1991, salvo el citado interludio 2015-2019. Una más que probable consecuencia de quedar relegada por el gobierno estatal socialista al tercer escalón del podio de los grandes acontecimientos de 1992, y en España los agravios no se olvidan fácilmente. En todo caso, a efectos de lo que nos interesa, los gobiernos conservadores no han sido nunca muy proclives a la planificación y, por tanto, la ciudad ha evolucionado más a golpe de iniciativa privada (con Florentino Pérez y compañía al frente) que de anticipación pública.

El segundo es que en algún momento de este trayecto el municipio de Madrid parece borrarse del mapa como realidad urbana para vender su alma al Estado, lógicamente durante las estancias del PP en La Moncloa. Pero también en la Comunidad, copada aquí sí por el PP sin interrupciones desde 1995, para espolear la oposición a los gobiernos centrales socialistas. El anhelo aznariano de comunicar Madrid por AVE con todas las capitales de provincia o el protagonismo a la hora de vender el estilo de vida madrileño post-covid, el de la “libertad”, por parte de la actual presidenta de la Comunidad, respectivamente, serían dos claras muestras de ello.

Pues bien, ha tenido que ser una editorial catalana, Arpa, la que publique un libro que ha activado recientemente el debate sobre el modelo urbano de la Villa y Corte. Se trata de Madrid DF, del arquitecto y urbanista Fernando Caballero que, expresando lógicamente puntos de vista personales, parece que ha seducido en buena medida al establishment madrileño. Y hay que constatar que evidentemente ha interesado, a la vez que incomodado (aspecto siempre a valorar cuando se hace de manera inteligente, como es el caso) al nuestro.

Para quienes nos apasiona el tema, el libro tiene tantos aspectos a comentar que haría falta todo otro libro para hacerlo. Por tanto, en lo que queda de artículo me gustaría centrarme en la primera de las tres partes en que se divide el volumen (Madrid y el mundo) para tratar de sacar reflexiones que sirvan para el caso de Barcelona.

Buena parte del argumento central del libro, que se despliega fundamentalmente en esta primera parte, consiste en reclamar para Madrid el lugar que considera que le corresponde entre las llamadas ciudades globales. Y, para ello, el autor se basa en dos premisas: que sólo siendo ciudad global se garantiza la prosperidad y que sólo pueden serlo las ciudades muy grandes, con una masa crítica suficiente. De ello podría desprenderse la pregunta de si habría o no espacio para dos ciudades globales en el tablero peninsular.

La primera premisa, entonces, es que adquirir el estatus de ciudad global es un requisito para la prosperidad de la gente que vive en ella e incluso del conjunto del país. En este sentido, el modelo de ciudad global que defiende Caballero es el que ha ido modelando el neoliberalismo desde los años 80 del siglo pasado, que se basa en la capacidad de atraer flujos globales de personas, inversiones o visitantes. Un modelo que contrapone un supuesto poder menguante de los estados en el tablero de juego internacional a un creciente protagonismo de las ciudades. Un modelo que proclama la competencia entre ciudades y la alianza con las grandes corporaciones como motor de progreso.

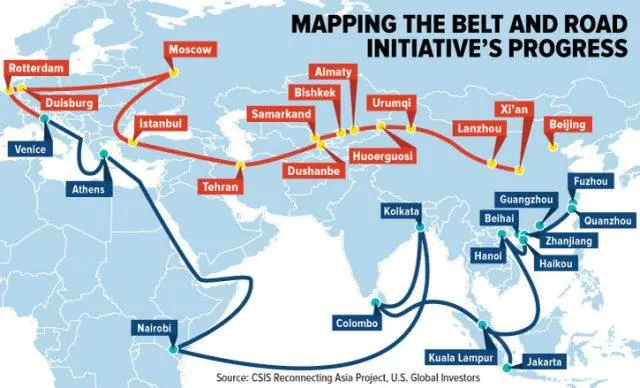

Cabe decir, como ya explicaba en un artículo anterior, que el modelo de ciudad global está cambiando y aspectos como la guerra comercial, las restricciones a la inmigración o el despliegue de la iniciativa Belt and Road por parte de China, pueden darle la vuelta como un calcetín al panorama geopolítico y económico global y, con él, al rol que ejerzan las ciudades. Pero en todo caso, el referente clásico de Londres o Tokyo como ciudades globales sigue en el imaginario y parece ser la clara aspiración de la capital de España.

En este contexto, Caballero se refiere a Madrid como una ciudad sin ningún atractivo destacable en términos de imagen, pero que eso precisamente la hace una “plataforma multiusos” ideal para la economía globalizada, hasta el punto de que se encuentra preparada para acoger todo aquello que no quieren o no pueden acoger otras ciudades. Es, en cierta medida, una celebración de Madrid como no-lugar, capaz como dice el autor de sacar una “carta de joker” cuando las demás tardan más de la cuenta en decidir cómo juegan su mano. El modelo es, pues, la ausencia de modelo propio. Nada que objetar, porque este es el resultado lógico, y al parecer no sólo asumible sino deseado por Madrid, de convertirse en una ciudad global siguiendo el canon hasta el extremo.

Pero atraer mucho, y aun menos según qué, no es ninguna garantía de conseguir una mejora de las condiciones de vida del grueso de la población, cómo prueban los indicadores de desigualdades en todas las grandes ciudades del mundo. Porque si hay unos actores que han sobrepasado en poder a los estados, estos son las grandes corporaciones, con las tecnológicas al frente. Y está por ver hasta dónde puede resistir una ciudad, por muy global que sea, a los designios de estas empresas, que ya no necesitan a las ciudades como aliadas, sino que las fagocitan. Las mismas Londres, Nueva York o Tokyo tratan así de poner trabas más o menos exigentes a la actividad de empresas como Uber o Airbnb, no sin grandes resistencias y presiones.

Adquirir el estatus de ciudad global es un requisito para la prosperidad de la gente que vive en ella e incluso del conjunto del país

En realidad, por este motivo, las ciudades lo que tienen que hacer es más bien colaborar entre ellas (y con los estados) para poner freno a los excesos de estas corporaciones. Una práctica habitual de Barcelona, pero igualmente vital para las demás. El panorama actual llama más a cooperar que a competir en una carrera que sólo conduce, como ya se ha demostrado, a la extracción de la riqueza de las ciudades hacia una nube cada vez más lejana, camino ya de Marte. Madrid, en cambio, se deja llevar y, por ello, sin duda, obtiene en el corto plazo ventaja frente al resto a la hora de resultar atractiva para los flujos de capital globales, sin pararse a pensar mucho en cuáles pueden llegar a ser las consecuencias económicas y sociales en el medio y largo plazo de hacerlo.

La segunda premisa dentro de este planteamiento de Caballero es que para ser una ciudad global con todas las de la ley hace falta una mínima masa crítica en términos de población, que en el caso de Madrid sitúa en alcanzar los 10 millones de habitantes.

Barcelona tiene un gran potencial en la estructura urbana, y nos faltaría acabar de definir un buen sistema de gobernanza

Parece lógico pensar, siguiendo las leyes de la gravedad, que si se trata de atraer, la masa importa. Y si observamos a las ciudades consideradas globales queda claro que se trata fundamentalmente de ciudades con grandes volúmenes de población. Ahora bien, la evidencia también nos dice que no es una condición necesaria ni mucho menos suficiente para formar parte del club. Si fuera el caso, la principal ciudad global del siglo XXI debería ser la antigua capital nigeriana, Lagos, que prevé superar los 80 millones de habitantes en 2100. Parece improbable. Como tampoco se explicaría que Boston o Sídney, con áreas metropolitanas en torno a los cinco millones de habitantes, formen parte con mucha solidez de la lista.

Más que el volumen de población, lo que resulta realmente importante es la fortaleza de la estructura urbana y el buen funcionamiento de la gobernanza de unas aglomeraciones que pueden fácilmente alcanzar dimensiones equivalentes a las de algunos estados. En el caso de Barcelona, por ejemplo, tenemos un gran potencial en la estructura urbana y nos faltaría acabar de definir un buen sistema de gobernanza si consideramos el alcance de la ciudad real y otras particularidades, como el encaje de una región metropolitana de cinco millones de habitantes en un país de ocho millones.

Caballero se inspira más adelante en el libro en el caso barcelonés para hacer su propuesta de estructura territorial e incluso de gobernanza (tomando como ejemplo el Área Metropolitana de Barcelona), pero también amenaza que si no se facilita la articulación del municipio con la metrópoli en la región y más allá, con las capitales de provincia cercanas, fundamentalmente con un servicio de trenes regionales, y se ponen trabas a su apuesta como ciudad global, Madrid acabará tomando su propio camino, expandiéndose y engullendo todo lo que tenga alrededor, a la vez que convirtiéndose en una ciudad-estado de la que el resto de España tendrá que ir a remolque.

En este sentido, hago un paréntesis para constatar que mientras en Madrid empiezan a pensar cómo debería ser la estructura y la gobernanza cuando supuestamente lleguen a los 10 millones (horizonte 2050), aquí que ya tenemos la estructura y una realidad compartida entre cinco millones (que variará muy poco en el mismo periodo, según las proyecciones de población), nos da tanto miedo afrontar la cuestión de cómo gobernar esta realidad.

La pregunta que se desprende, como ya hemos dicho, es si de acuerdo con estas premisas cabrían dos ciudades globales en la península Ibérica o si, por contra, conviene dejar ejercer el liderazgo a Madrid, que es la que está en mejores condiciones de hacerlo, y más teniendo en Barcelona noqueada por las consecuencias del “procés”.

Dejando esta última consideración aparte, y que, como se ha comentado anteriormente, se puede poner en cuestión la propia noción de ciudad global tal y como la conocemos, hay que constatar que no hay tampoco ninguna prueba definitiva para afirmar tal incompatibilidad. No está en la distancia física, dado que, por ejemplo, Londres y París, las principales ciudades globales europeas, se encuentran a una distancia inferior a la que hay entre Madrid y Barcelona. Tampoco en el hecho de que en un mismo país pueda haber dos ciudades globales. Es cierto que donde esto sucede ahora mismo son países mucho más grandes y económicamente más poderosos, pero eso no invalida ninguna otra posibilidad.

Sea como fuere, es significativo que este rol de Madrid dentro de la globalidad se focalice en el vínculo con América Latina y su constante comparación con Miami. Hay fundamentos para hacerlo: Madrid, como la ciudad norteamericana, se ha constituido en el refugio para muchas personas procedentes de países latinoamericanos en crisis, y de manera notable para estratos de renta alta y media. También de renta baja, aunque leyendo determinados pasajes del libro parezca que todos los recién llegados disfruten de chalets con piscina, de escuelas concertadas y de un trato de tú a tú con las élites de sus propios países que antes allí los despreciaban y aquí no.

Desde mi punto de vista, el problema de este posicionamiento, al menos tal y como lo expresa Caballero, es doble. Primero, porque desprende un aire paternalista del estilo de las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso admirándose en el Perú porque hay gente sumida en la pobreza que sin embargo es alegre, amable y humilde. Pues entonces aquí, en comparación con su país, están cien mil veces mejor, así que no ha lugar a quejas. Un tipo de discurso que en boca (y, peor, en manos, cuando se les da poder) de algunos podría derivar hacia actitudes neocolonialistas. Considerar que lo que debe hacer América Latina es copiar el modelo económico, social y urbano madrileño para construir un nuevo contrato social que sacará al continente del atolladero en el que se encuentra, es mucho considerar.

Madrid se deja llevar y, por ello, sin duda, obtiene en el corto plazo ventaja frente al resto a la hora de resultar atractiva para los flujos de capital globales

Segundo, porque el encierro hacia Latinoamérica hace que en ningún momento del libro se dirija la mirada hacia las dos realidades de la globalidad que le son más cercanas a Madrid: la construcción europea y la región mediterránea. Quizás ser la conexión latina sea una base para el liderazgo global, pero no parece que abdicar de cualquier responsabilidad ante los riesgos que sufre la Unión Europea, ni prestar más atención a lo que tienes a 10.000 km que a lo que tienes a 1.000, especialmente si en este último caso hay una bomba demográfica y climática en permanente amenaza de estallar, sean las mejores posturas para consolidarlo.

La búsqueda de un lugar propio en el tablero global nunca puede pasar por desentenderse de las responsabilidades domésticas y con el vecindario. En todo caso, si tuviéramos que jugar a las ciudades globales, la estrategia de Madrid abriría las puertas a que cualquier otra ciudad ocupara este espacio euromediterráneo. Si Barcelona lo consigue, como ha venido tratando de hacer con más o menos empeño en las últimas décadas, ya tendríamos la ecuación de las dos ciudades globales en un mismo país resuelta.

En definitiva, a pesar de que el libro empieza desmintiendo el Madrid se va de Maragall y a lo largo de sus páginas trata de darle la vuelta argumentando los agravios que ha tenido que soportar la capital del estado, finalmente acaba por justificar que Madrid adopte una postura cercana a la doctrina del the winner takes it all en términos urbanos. Esto puede llevar a algunos a reclamar que hay que conseguir una ciudad referente que esté a la altura de lo que se supone que pide la globalización y que eso pasa porque Madrid sea la única ciudad global española, la más grande y la más libre, tanto en su funcionamiento como respecto a sus obligaciones como capital española y europea. Una aspiración lícita, pero de momento muy poco legitimada, ni por los argumentos ni por la manera de actuar de quienes dirigen los destinos del rompeolas de todas las Españas.