Tal y como hicimos con Pablo Picasso y Federico García Lorca, se trata de una conversación imaginaria y distópica con Albert Einstein, forzando la línea del tiempo, de modo que podamos acercarnos a lo que estas figuras nos dirían hoy sobre su vida, sobre Barcelona y sobre los tiempos que vivimos ahora.

— Bienvenido a la ciudad del conocimiento.

— ¿No exagera, joven?

— No lo digo yo, son los grandes nombres que utilizan los diversos gobiernos municipales cuando deben hablar de investigación, cultura, conocimiento e investigación.

— A mí cuando me invitaron solo fue para realizar tres entrevistas. Y no fue el ayuntamiento, sino ese tipo de gobierno autónomo que…

— La Mancomunitat, sí. Febrero de 1923, invitado por el ingeniero y matemático Esteve Terradas.

— ¡Eso! Terradas.

— ¡Fue todo un acontecimiento, recibir un reciente Nobel de Física!

— Ganas le ponían, eso sí. Recuerdo la visita a la Real Academia de Ciencias y Artes, la del edificio del reloj…

— Aquí mismo subiendo la Rambla, sí.

— ¿Aún marca la hora oficial?

— Ahora la hora oficial ya no la marca ni el Big Ben, maestro, sino los teléfonos móviles. Todos ellos perfectamente sincronizados.

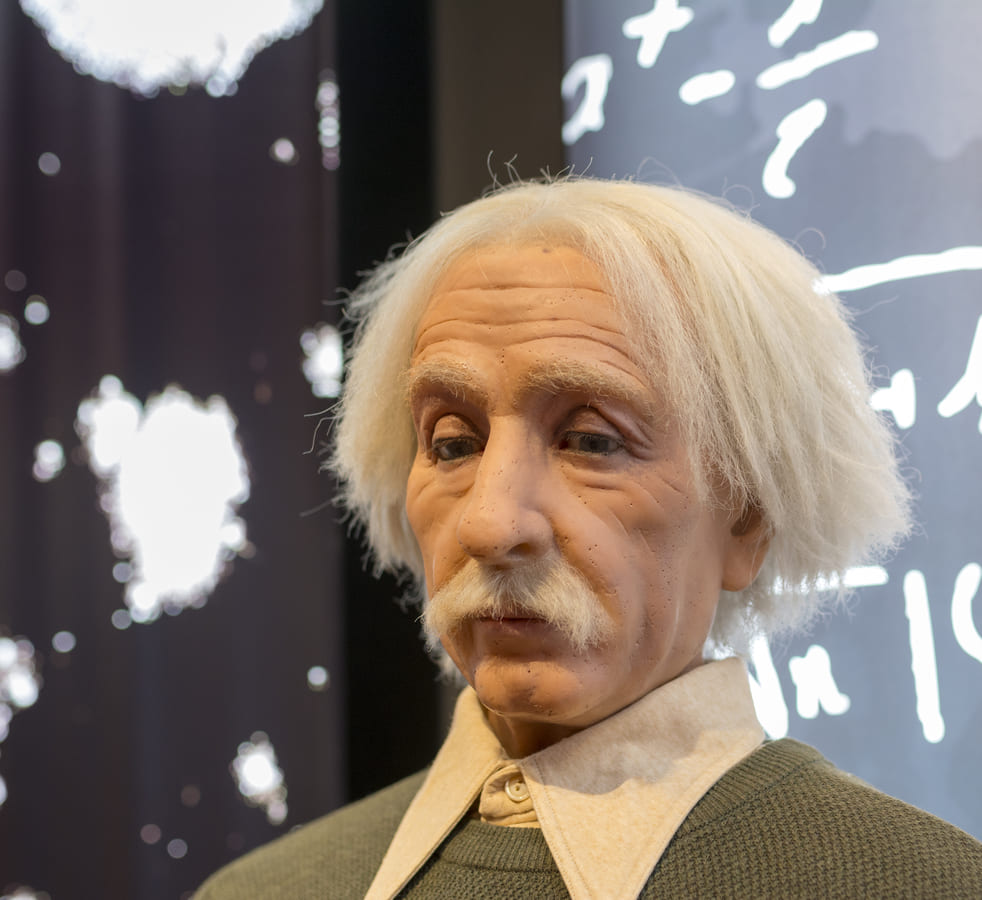

— Aquí en el Museo no paran de hacerme retratos con estos trastos.

— No tantos como a Messi o a Rosalía, supongo.

— A mí me ha tocado compartir espacio con compañeros más discretos, como Marie Curie, o ese señor de la silla de ruedas de allí al fondo.

— Stephen Hawking. Un discípulo suyo.

— ¿Discípulo?

— Unió su teoría de la relatividad con la de la mecánica cuántica, aparte de su investigación sobre los agujeros negros y el origen del Universo.

— Ah! ¿Ahora ya sabemos por qué existimos?

— Eso ya sería algo más metafísico, me temo.

— El caso es que él se lleva muchas más fotografías que yo.

— No me diga que eso le importa.

— No, no. Tampoco me hicieron muchas, cuando vine a Barcelona. De hecho, nadie vino a recogerme a la Estación de Francia.

— ¿Lo decís en serio?

— No fue culpa de nadie, simplemente no había tenido tiempo de enviar un telegrama para confirmar mi hora de llegada.

— Pues cerca de la estación están planeando la “Ciutadella del Coneixement”, una especie de gran área dedicada a la biomedicina, la biodiversidad y las ciencias del mar.

— Confío en que hagan algo más que poner piedras. Ustedes son muy buenos construyendo edificios, pero deben llenarse.

— Harán también una gran biblioteca provincial, que es lo que se hace en las provincias.

— No se queje, que tienen una ciudad preciosa.

— Una gran “cocapital cultural”, sí. ¿Dónde se alojó, por cierto? Decían que declinó la invitación al Ritz y se alojó en el Quatre Nacions, aquí mismo, en la Rambla.

— Algunos también decían que en el Hotel Colón, en la Plaza Catalunya.

— ¿Y dónde fue?

— Elsa y yo estuvimos muy bien en Barcelona, solo le diré eso.

— “Ha venido a Barcelona un gran hombre”, escribió Sagarra.

— Tengo un buen recuerdo de todo. Gente amable, Terradas, Campalans, Lana, la hija de Tirpitz… Canciones populares, bailes…

— ¿Quiere decir la sardana?

— Me encantaron. Escuché durante muchos años los discos que me regalaron. ¡Ah, y la Marieta de l’ull viu!

— ¿En serio?

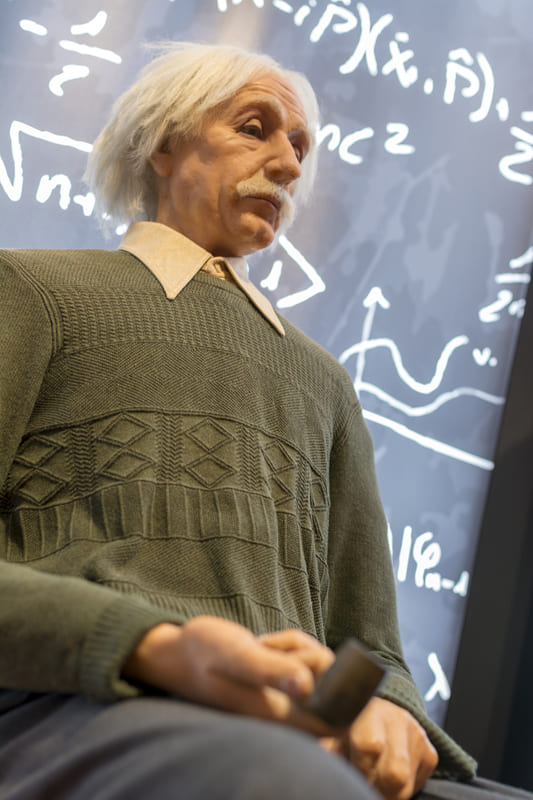

— No soy de piedra, ni ninguna figura de cera. Ah, ¡Y también recuerdo el Refectorium!

— ¿El restaurante?

— Sí, en la misma Rambla. Era un establecimiento curioso, como una brasserie pero metida en un sótano y con un aspecto muy medieval. Era muy popular. Por cierto, ¿aún está ese cine, en los bajos de la Academia?

— ¿Qué cine? Ahora hay un teatro, el Poliorama.

— Pues había un cine… Martí, creo que se llamaba.

— Ni idea.

— Y recuerdo un reloj astronómico impresionante, ahí dentro, que marcaba la posición de los planetas y del Sol.

— El reloj de Albert Billeter, sí. Son cosas de ser una Academia fundada en 1764, ya ve que las ansias de conocimiento son antiguas aquí.

— El tiempo pasa muy rápido.

— Eso es relativo, ¿no?

— No creo que usted lo entendiera.

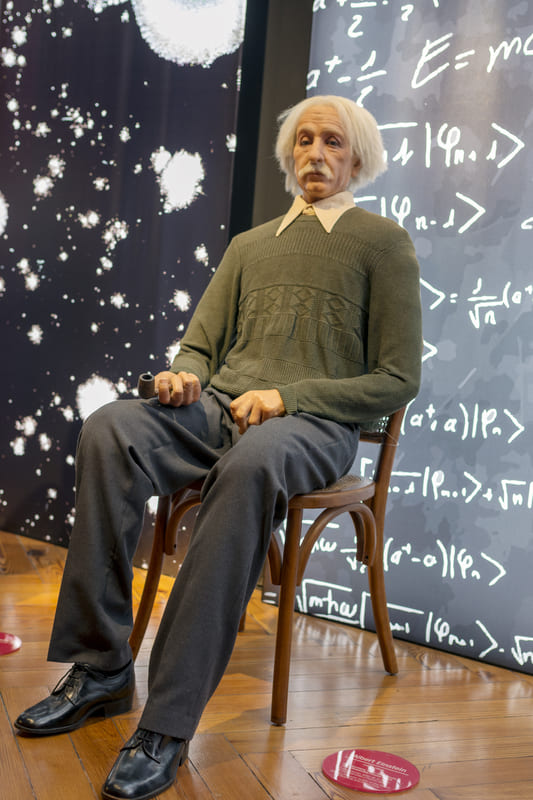

— Pues este Museo de Cera es, precisamente, una especie de túnel del tiempo.

— Es aún más complicado que eso. De hecho, en las tres conferencias que hice en Barcelona pude ver en las caras de todos los asistentes que no habían entendido nada.

— Es que quizá les habló como si fueran físicos o matemáticos.

— Diría que solo me entendió Esteve Terradas.

— ¿Y dónde la hizo, la primera?

— En la sede del Institut d’Estudis Catalans.

— ¿Quiere decir en la calle del Carme, junto a la Biblioteca Nacional?

— ¡No, no! Quiero decir en ese palacio renacentista que hay en la Plaza Sant Jaume. Palacio de la Diputación, creo que lo llamaban.

— Ah! ¡El Palau de la Generalitat!

— No cabía ni una aguja, y eso que hubo que pagar entrada para escucharme. Veinticinco pesetas, creo que eran.

— No es poco. Por no acabar entendiendo nada de alguien que hablaba en una mezcla de francés y alemán…

— ¿No son ustedes la ciudad del conocimiento, me decía?

— No me haga hablar. En cualquier caso, usted cobró 3.500. Por las tres conferencias.

— Mi sueldo de un año como científico.

— Caramba.

— Las otras las hice en el mismo Palau, pero en otro salón. Y después me hicieron una gran cena de homenaje a Ritz.

— Pero aparte de Barcelona, también visitó Poblet, L’Espluga de Francolí, Sant Cugat, Terrassa…

— Me acompañaba el presidente Puig i Cadafalch y un señor muy simpático con pajarita, no recuerdo su nombre…

— Ventura Gassol.

— Eso. Y luego recuerdo la Escuela del Mar de Barcelona, el Grupo Escolar Baixeras, la Escuela Industrial, el Somorrostro, la visita al Ayuntamiento…

— Y el coloquio en la Academia. Pero también se entrevistó con un líder de la CNT, ¿verdad?

— Recomendé a ese tal Pestaña que hiciera leer a Spinoza a sus sindicalistas.

— ¿Spinoza? ¿El filósofo?

— Yo sólo creo en el Dios de Spinoza.

— Un dios unido a la Naturaleza, a la ciencia. Debería leer a Francesc Pujols.

— En todo caso fue más constructiva la cena que nos organizó Rafael Campalans, en su casa, en la calle Rosselló. Recuerdo el menú en latín, y que cantó una soprano del Orfeó Català.

— Pues ahora Campalans da nombre a la Fundación del PSC.

— Diría que era responsable de pedagogía del gobierno de la Mancomunidad…

— Sí, un socialista como usted, en un gobierno de supuestos “burgueses”.

— Yo creo que la anarquía económica de la sociedad capitalista, tal y como existe hoy en día, es la verdadera fuente del mal.

— Campalans estaría de acuerdo, en eso. Por eso planteaba su política pedagógica igualitaria.

— La educación debería desarrollar el sentido de responsabilidad del individuo hacia sus conciudadanos, en lugar de la glorificación del poder y del éxito.

— Íbamos hacia ahí… Pero en ese mismo mes de septiembre Primo de Rivera eliminaría la Mancomunitat.

— ¿Y la sardana?

— Y la sardana. Aunque las hubiera bailado, también.

— No puede ser.

— Incluso la “Marieta de l’ull viu”, señor Albert Einstein.

— En fin… Pero bueno, no sé si sabe que yo también tuve que abandonar Alemania más tarde.

— Por supuesto que lo sé. Todo está conectado: espacio, tiempo y fascismo.

— No bromee. Un día quizás entenderá lo que digo.

— No necesito entender: Sagarra, pese a no entender nada de sus conferencias, habría querido llevarse una pizarra sin borrar.

— Hay recuerdos imborrables.

— O puro fetichismo, maestro.

— Ya le he dicho que, por mucho que ahora lo parezca, no soy una pieza de museo.

— Las cosas están aquí y dejan de estar a la vez, ¿no? Usted mismo se fue en seguida a Madrid.

— Era lo normal, ¿no?

— Por supuesto, maestro. No sufra. Es lo que tiene ser una “cocapital”.