A principios de octubre de 2003, en las calles de Tallinn, la capital de Estonia, todavía era posible descifrar los símbolos del legado soviético grabados en el hormigón del ambiente, la arquitectura, y los rostros de la gente. Al salir de una misa ortodoxa en el centro de la ciudad, tres abuelas abrigadas hasta la sesera extienden la mano dentro de un guante de lana recosido y recortado a la altura de los dedos. Al oírnos conversar en catalán, una de ellas entonó “¡no pasarán!”, rememorando lo que se ha convertido en un clamor internacional contra el fascismo. Sobre qué albergaba aquella instantánea verbal de la vieja, casi iconográfica, nadie se debería preocupar nunca, porque las sacudidas políticas, como ocurre con los desastres ambientales, entierran el imaginario colectivo, las biografías y las memorias bajo capas y capas de material insensible por donde no se filtra el tiempo. Poco rato después me pasó algo similar mientras buscábamos un sitio donde refugiarnos del frío que, a esas alturas del año, empezaba a enseñar las garras. Al atravesar un mercado de anticuario a lo largo de una estructura de hierro oxidada con ventanas sin cristales o rotos, un paradista me ofreció un álbum de estampas soviéticas conmemorativas de los 50 años de la Revolución Rusa de 1917. En el regateo salió ganando él, pero para compensarme me regaló un puñado de pasaportes militares de la época. Fisonomías, nombres, sellos; puntas de información congelada, como si se tratara de puntas de iceberg del tiempo. ¿Quiénes debieron de ser aquellos hombres?

En mayo de 1965, en plena carrera por la conquista del espacio, Serguei Koroliov, el ingeniero jefe de la cosmonáutica soviética que había sido rescatado de un gulag cuatro años antes de acabar la condena a trabajos forzados, recibió el encargo de llevar al hombre a la luna coincidiendo con el 50 aniversario de la Revolución. Los trabajos de Koroliov con la N1, la máquina espacial que tenía que consolidar la victoria de los del este, solo contaban con una pequeña fracción del presupuesto que la administración Kennedy destinaba al mismo fin. Un año más tarde, el 27 de enero del 67, los americanos lanzaron el Apolo 1. Se trataba de una misión de entrenamiento antes de consolidar la pisada en la luna que llegaría dos años más tarde con la expedición del Apolo 11 encabezada por Armstrong. Pero el Apolo 1 fracasa. La aeronave estalla pocos segundos después de haberse elevado. Este hecho sitúa el programa aeroespacial de Verner Von Braun, el homólogo americano de Koroliov y ex oficial de las SS nazi, en una crisis considerable.

En mayo de 1965, en plena carrera por la conquista del espacio, Serguei Koroliov, el ingeniero jefe de la cosmonáutica soviética que había sido rescatado de un gulag cuatro años antes de acabar la condena a trabajos forzados, recibió el encargo de llevar al hombre a la luna coincidiendo con el 50 aniversario de la Revolución. Los trabajos de Koroliov con la N1, la máquina espacial que tenía que consolidar la victoria de los del este, solo contaban con una pequeña fracción del presupuesto que la administración Kennedy destinaba al mismo fin. Un año más tarde, el 27 de enero del 67, los americanos lanzaron el Apolo 1. Se trataba de una misión de entrenamiento antes de consolidar la pisada en la luna que llegaría dos años más tarde con la expedición del Apolo 11 encabezada por Armstrong. Pero el Apolo 1 fracasa. La aeronave estalla pocos segundos después de haberse elevado. Este hecho sitúa el programa aeroespacial de Verner Von Braun, el homólogo americano de Koroliov y ex oficial de las SS nazi, en una crisis considerable.

En una escena de tristeza absoluta, el equipo de ingenieros permite que el astronauta, que está dentro de la nave sin control, pueda despedirse de su mujer por vía telefónica

Tres meses más tarde los soviéticos también lo intentan en una misión arriesgada. Consiguen situar la nave en órbita pero uno de los paneles solares falla y causa problemas en el sistema de reentrada. En una escena de tristeza absoluta, el equipo de ingenieros permite que el astronauta, que está dentro de la nave sin control, pueda despedirse de su mujer por vía telefónica. El astronauta todavía consiguió enderezar el aparato y entrar en la atmósfera terrestre; aun así a última hora falló el paracaídas y cayó al vacío. Un año más tarde, en marzo de 1968, moría Yuri Gagarin cuando el avión de combate que pilotaba se estrelló por circunstancias que no se han llegado a aclarar. Gagarin, hijo del pueblo y de unos padres que crecieron en una de las granjas de la colectividad, es el icono de la cosmonáutica soviética. El 12 de abril de 1961, Gagarin avanzaba, como quien estrena zapatos nuevos entre extraños, en dirección a las escaleras metálicas de la nave. Lo escoltaban un grupo de ingenieros grises, los únicos que sabían que las probabilidades de sobrevivir a la aventura eran ligeramente superiores al 50%. Minutos más tarde, la voz pausada del astronauta a través de las ondas contrastaba con el compás frenético de las buscas del reloj de la sala de control de la estación rusa. Gagarin, en aquel momento, cuando pasaban diez minutos de las nueve de la mañana, contemplaba la Tierra desde la cápsula Vostok, la primera que orbitaba el planeta con un humano dentro, el primer caparazón capaz de retener el tiempo.

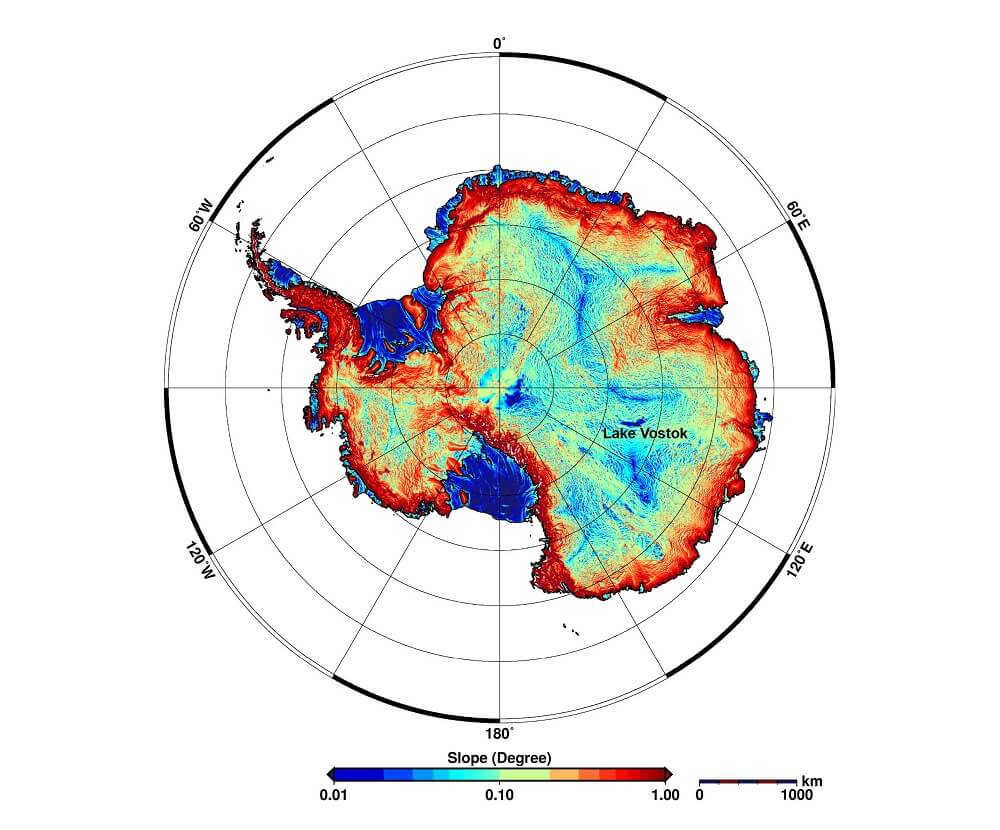

Meses antes, el Tallinn del 50 aniversario se despertaba al otro lado del telón de acero a ritmo de jazz. También en el mismo año 1967 otro equipo de científico rusos, encabezado por Andrei Kapitsa, concluía un descubrimiento impensable hasta el momento. Se trataba del lago Vostok, a casi cinco mil metros bajo el hielo antártico, donde el tiempo se detuvo hace treinta millones de años. Kapitsa no volvió más a la Antártida. Pero los estudios han avanzado y a estas alturas incluso se especula que el lago, de los más extensos del planeta, ya existía antes de la formación del hielo, cuando la Antártida era un lugar cálido y espesuras infinitas rodeaban el Vostok. Los científicos apuntan que el tiempo, atrapado en forma de microorganismos, permitiría entender cómo se formó la vida y, por lo tanto, aportaría indicios del contexto necesario para implementarla en otros planetas o astros, y la carrera, como era de esperar, ya ha empezado.

Imágenes destacadas:

1. Lanzacohetes soviético Vostok en el salón aeronáutico de París. Mayo 1967. Foto de Keystone Pictures USA / Alamy Stock Photo

2. Mapa térmico de la Antártida que indica la situación del lago Vostok.

3. Sellos de Cosmonautas y naves espaciales de la URSS, 1971. Nave Vostok, Yuri Gagarin, primer hombre en pisar la luna y primera estación orbital. Escaneado por Matsievsky de la colección personal. Wikimedia Commons

4. Cosmonauta soviético y primer hombre en ir al espacio, Yuri Gagarin 1961. Foto de ITAR-TASS News Agency / Alamy Stock Phot