El desarrollo tecnológico al servicio de las personas -y no...

El congreso tecnológico alarga su contrato con la ciudad seis...

En Barcelona tenemos algún pasaje a la europea, tan bonito...

En los anuncios de la tele, las personas mayores aparecen...

La economía de la previsión tiene uno de sus grandes...

Para Juan Antonio Samaranch la celebración de la Copa América...

La celebración de la Setmana del Llibre en Català por...

Entre tantas hipótesis sobre el año 2100, si cualquiera, débil...

Este objetivo es la primera meta que se ha marcado...

La plataforma de comercio electrónico prevé que los alumnos que...

La presidenta de la comunidad de 'business angels' inversoras WA4Steam...

Las mujeres representan en torno al 20% de los fundadores...

Laura es científica, viste bata blanca y raramente sale de...

La Universitat de Barcelona (UB) ha sido, históricamente, una institución...

Conseguir que el conocimiento traspase aulas y laboratorios y poder...

Catalunya despunta en producción científica, unas investigaciones que, sin embargo,...

Con casi setenta años de historia, una historia que revisita...

Un ecosistema nace cuando diferentes formas de vida conectan, interactúan...

Tras meses de espera, el Teatre Grec encendió su encanto...

Yolanda Pérez es directora de BStartup y Hub Empresa en Banco Sabadell....

[dropcap letter=”D”]

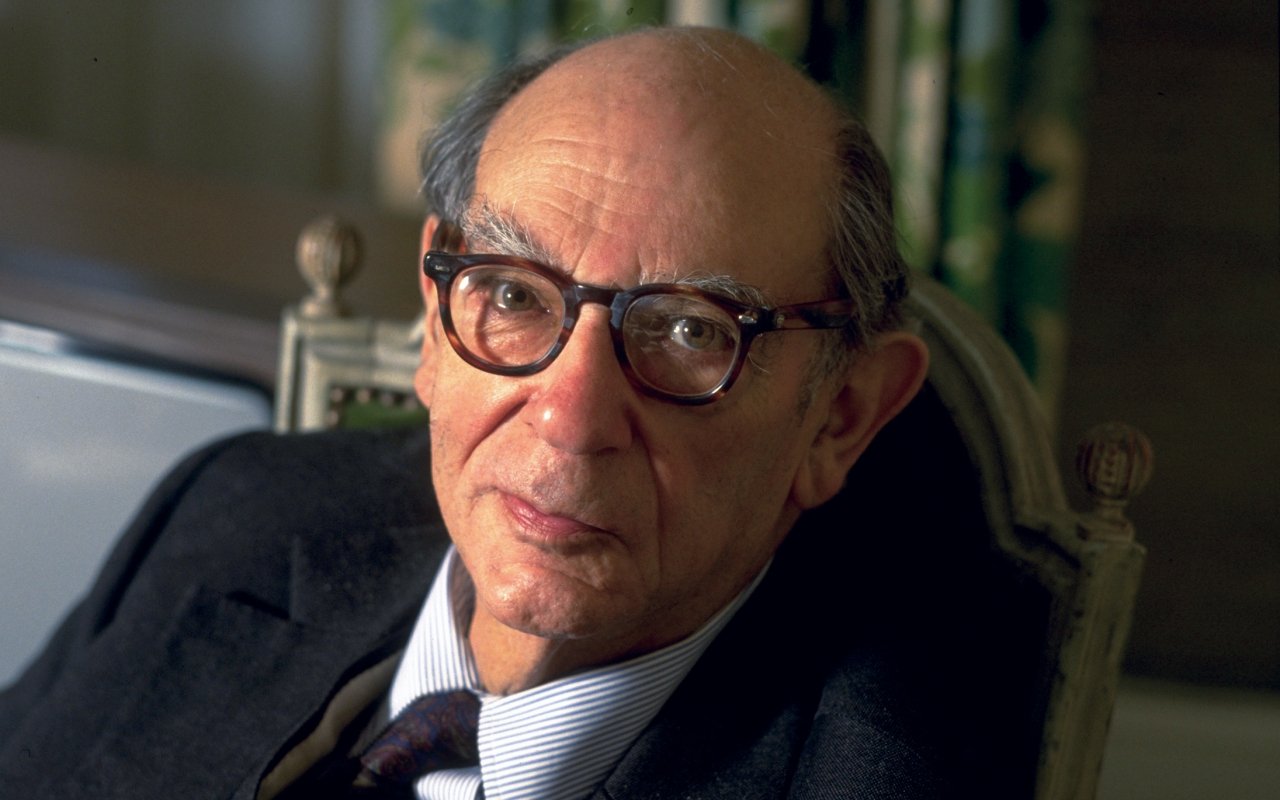

urante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill había oído hablar muy bien de Isaiah Berlin, más tarde uno de los pensadores liberales más eminentes del siglo XX. Berlin trabajaba para los servicios de inteligencia británica en Washington. Sus informes eran leyenda. Churchill dio instrucciones de que cuando Berlin fuese a Londres se le invitase a almorzar en Downing Street. Pero alguien le confundió con el gran autor de canciones Irving Berlin y cuando pasó por Londres le invitaron al 10 Downing Street. Churchill le preguntó en que operación decisiva había intervenido recientemente: “White Christmas”, respondió Berlin —Irving—. Después Churchill comentó: “Este hombre no habla, ni de lejos, tan bien como escribe”.

La compilación de aquellos informes como Washington Dispatches no pertenece al corpus del pensamiento de Isaiah Berlin. Es, más bien, lo más próximo al periodismo que Berlin vivió. Se trataba de colaborar en la campaña británica para que los Estados Unidos abandonasen la neutralidad y entrasen en guerra. Ahí está latente su negación de la inevitabilidad histórica. Esa interpretación impersonal del cambio histórico concede la última responsabilidad de lo que acontece a entidades o fuerzas superpersonales, transpersonales, cuya evolución es considerada inédita en la historia humana. Eso era, en definitiva, el Tercer Reich que iba a durar mil años.

La opinión norteamericana era favorable a los aliados, pero un 80% se oponía a entrar en guerra, hasta el ataque contra Pearl Harbour. Llega a Nueva York, enviado por el ministerio de información en 1941. Al año siguiente, es transferido al Foreign Office. Está hasta 1946 en la embajada, en Washington. En sus informes, tan apreciados por Churchill, describe de forma muy lúcida, con gran sentido del detalle y de la síntesis, la sociedad norteamericana al día. Franquea la puerta que da acceso al presente sin desbrozar, preñado de actualidad casi excesiva. Berlin está al acecho constantemente, como un periodista en pos del dato más significativo, de la circunstancia relevante en organizaciones tan dispares como los sindicatos, las asociaciones negras o las instituciones judías. Relata huelgas y conflictos raciales. Conoce al gran columnista Joe Alsop. También al teólogo Reinhold Niebuhr. Sigue los vericuetos de la prensa aislacionista.

En 1980, al prologar su libro Impresiones personales Isaiah Berlin hará hincapié en que para su generación —los jóvenes de los años treinta— en una Europa con un clima político dominado por Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, y varios dictadores en Europa oriental y en los Balcanes, las políticas de Chamberlain y Daladier no ofrecían ninguna esperanza, y por eso el único punto de luz provenía del New Deal de Roosevelt.

Los Washington Dispatches (1981), tienen, si se quiere, un valor de anécdota respecto al pensamiento de Berlin, pero muy ilustrativa sobre su relación con la realidad política, la política acumulada que acaba haciéndose historia. Logra integrar información confidencial, los análisis de grandes columnistas como el augusto Walter Lippmann o el avieso Drew Pearson, informes técnicos de la Administración, el contacto constante con altos funcionarios y con quienes son alguien en los despachos de Washington. El criterio es radicalmente indeterminista, fijándose en la influencia de los seres humanos, en sus estrategias y errores. Ahí está casi todo, especialmente a partir de esa jornada de finales de 1941 en la que Washington declara la guerra al Japón después del ataque a Pearl Harbour. Churchill visita Washington, MacArthur resiste en Las Filipinas, el presidente Roosevelt da su “charla junto a la chimenea”.

Batalla del Mar del Coral, avances de la industria de guerra, Stalin pide el Segundo Frente, De Gaulle se afirma, Madame Chiang Kai-Shek habla en el Capitolio, y así hasta la muerte de Roosevelt y Truman en la Casa Blanca. No es poco. En 1980, al prologar su libro Impresiones personales Isaiah Berlin hará hincapié en que para su generación —los jóvenes de los años treinta— en una Europa con un clima político dominado por Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, y varios dictadores en Europa oriental y en los Balcanes, las políticas de Chamberlain y Daladier no ofrecían ninguna esperanza, y por eso el único punto de luz provenía del New Deal de Roosevelt.

En sus dietarios —1942-2000—, el historiador Arthur Schlesinger, uno de sus mejores amigos americanos, cuenta cómo Berlin le felicitó porque en una encuesta del Times Literary Supplement había dicho que Hannah Arendt era uno de los escritores más sobrevalorados del siglo. Años después, Schlesinger reúne a Arendt y Berlin. El encuentro fue un desastre total. Para Berlin, Hannah Arendt era demasiado solemne, portentosa, teutónica y hegeliana. Ella creyó que el ingenio de Berlin era frivolidad. Berlin no creía que la Historia tuviera un libreto y que todo paraíso planificado acaba siendo infernal. Ahí los grandes riesgos son el optimismo y el fatalismo: la Historia avanza linealmente hacia un objetivo de perfección asequible o de mal ineluctable. Dos determinismos.

[dropcap letter=”D”]

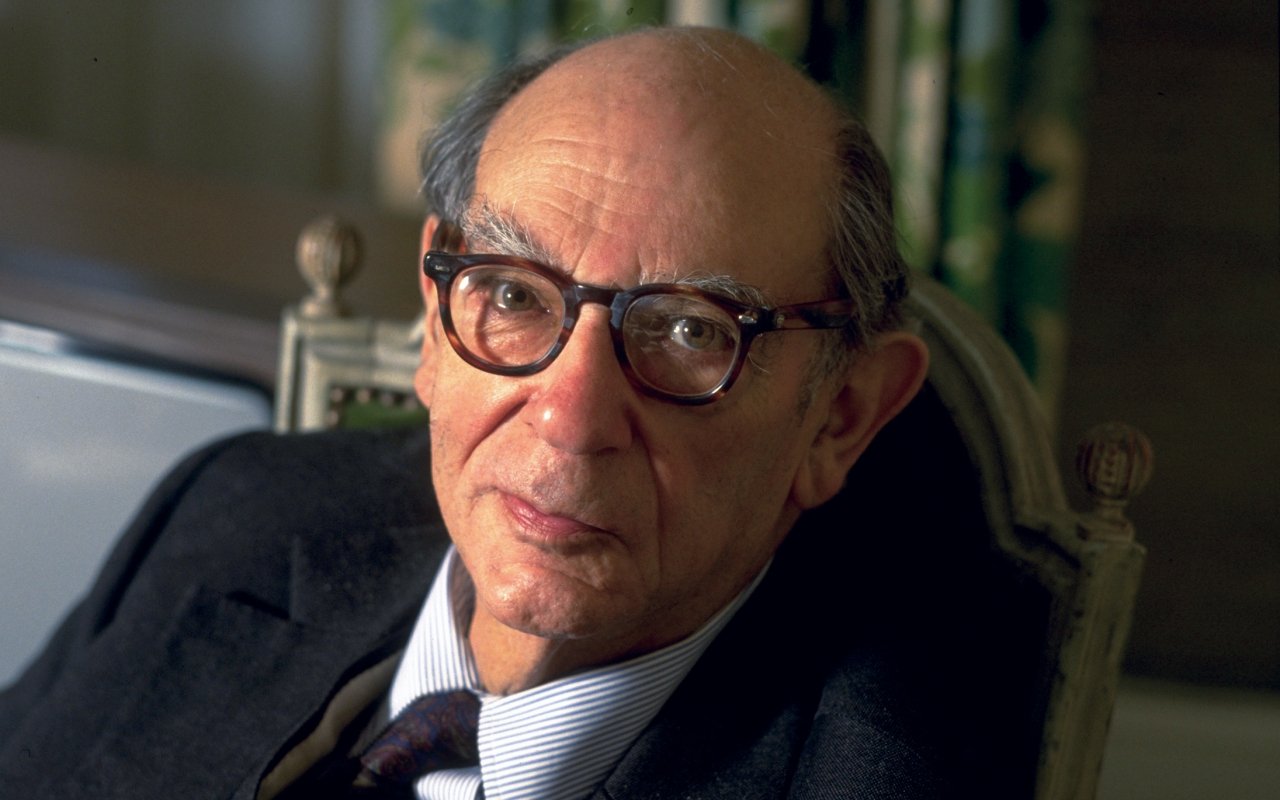

urante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill había oído hablar muy bien de Isaiah Berlin, más tarde uno de los pensadores liberales más eminentes del siglo XX. Berlin trabajaba para los servicios de inteligencia británica en Washington. Sus informes eran leyenda. Churchill dio instrucciones de que cuando Berlin fuese a Londres se le invitase a almorzar en Downing Street. Pero alguien le confundió con el gran autor de canciones Irving Berlin y cuando pasó por Londres le invitaron al 10 Downing Street. Churchill le preguntó en que operación decisiva había intervenido recientemente: “White Christmas”, respondió Berlin —Irving—. Después Churchill comentó: “Este hombre no habla, ni de lejos, tan bien como escribe”.

La compilación de aquellos informes como Washington Dispatches no pertenece al corpus del pensamiento de Isaiah Berlin. Es, más bien, lo más próximo al periodismo que Berlin vivió. Se trataba de colaborar en la campaña británica para que los Estados Unidos abandonasen la neutralidad y entrasen en guerra. Ahí está latente su negación de la inevitabilidad histórica. Esa interpretación impersonal del cambio histórico concede la última responsabilidad de lo que acontece a entidades o fuerzas superpersonales, transpersonales, cuya evolución es considerada inédita en la historia humana. Eso era, en definitiva, el Tercer Reich que iba a durar mil años.

La opinión norteamericana era favorable a los aliados, pero un 80% se oponía a entrar en guerra, hasta el ataque contra Pearl Harbour. Llega a Nueva York, enviado por el ministerio de información en 1941. Al año siguiente, es transferido al Foreign Office. Está hasta 1946 en la embajada, en Washington. En sus informes, tan apreciados por Churchill, describe de forma muy lúcida, con gran sentido del detalle y de la síntesis, la sociedad norteamericana al día. Franquea la puerta que da acceso al presente sin desbrozar, preñado de actualidad casi excesiva. Berlin está al acecho constantemente, como un periodista en pos del dato más significativo, de la circunstancia relevante en organizaciones tan dispares como los sindicatos, las asociaciones negras o las instituciones judías. Relata huelgas y conflictos raciales. Conoce al gran columnista Joe Alsop. También al teólogo Reinhold Niebuhr. Sigue los vericuetos de la prensa aislacionista.

En 1980, al prologar su libro Impresiones personales Isaiah Berlin hará hincapié en que para su generación —los jóvenes de los años treinta— en una Europa con un clima político dominado por Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, y varios dictadores en Europa oriental y en los Balcanes, las políticas de Chamberlain y Daladier no ofrecían ninguna esperanza, y por eso el único punto de luz provenía del New Deal de Roosevelt.

Los Washington Dispatches (1981), tienen, si se quiere, un valor de anécdota respecto al pensamiento de Berlin, pero muy ilustrativa sobre su relación con la realidad política, la política acumulada que acaba haciéndose historia. Logra integrar información confidencial, los análisis de grandes columnistas como el augusto Walter Lippmann o el avieso Drew Pearson, informes técnicos de la Administración, el contacto constante con altos funcionarios y con quienes son alguien en los despachos de Washington. El criterio es radicalmente indeterminista, fijándose en la influencia de los seres humanos, en sus estrategias y errores. Ahí está casi todo, especialmente a partir de esa jornada de finales de 1941 en la que Washington declara la guerra al Japón después del ataque a Pearl Harbour. Churchill visita Washington, MacArthur resiste en Las Filipinas, el presidente Roosevelt da su “charla junto a la chimenea”.

Batalla del Mar del Coral, avances de la industria de guerra, Stalin pide el Segundo Frente, De Gaulle se afirma, Madame Chiang Kai-Shek habla en el Capitolio, y así hasta la muerte de Roosevelt y Truman en la Casa Blanca. No es poco. En 1980, al prologar su libro Impresiones personales Isaiah Berlin hará hincapié en que para su generación —los jóvenes de los años treinta— en una Europa con un clima político dominado por Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, y varios dictadores en Europa oriental y en los Balcanes, las políticas de Chamberlain y Daladier no ofrecían ninguna esperanza, y por eso el único punto de luz provenía del New Deal de Roosevelt.

En sus dietarios —1942-2000—, el historiador Arthur Schlesinger, uno de sus mejores amigos americanos, cuenta cómo Berlin le felicitó porque en una encuesta del Times Literary Supplement había dicho que Hannah Arendt era uno de los escritores más sobrevalorados del siglo. Años después, Schlesinger reúne a Arendt y Berlin. El encuentro fue un desastre total. Para Berlin, Hannah Arendt era demasiado solemne, portentosa, teutónica y hegeliana. Ella creyó que el ingenio de Berlin era frivolidad. Berlin no creía que la Historia tuviera un libreto y que todo paraíso planificado acaba siendo infernal. Ahí los grandes riesgos son el optimismo y el fatalismo: la Historia avanza linealmente hacia un objetivo de perfección asequible o de mal ineluctable. Dos determinismos.