[dropcap letter=”L”]

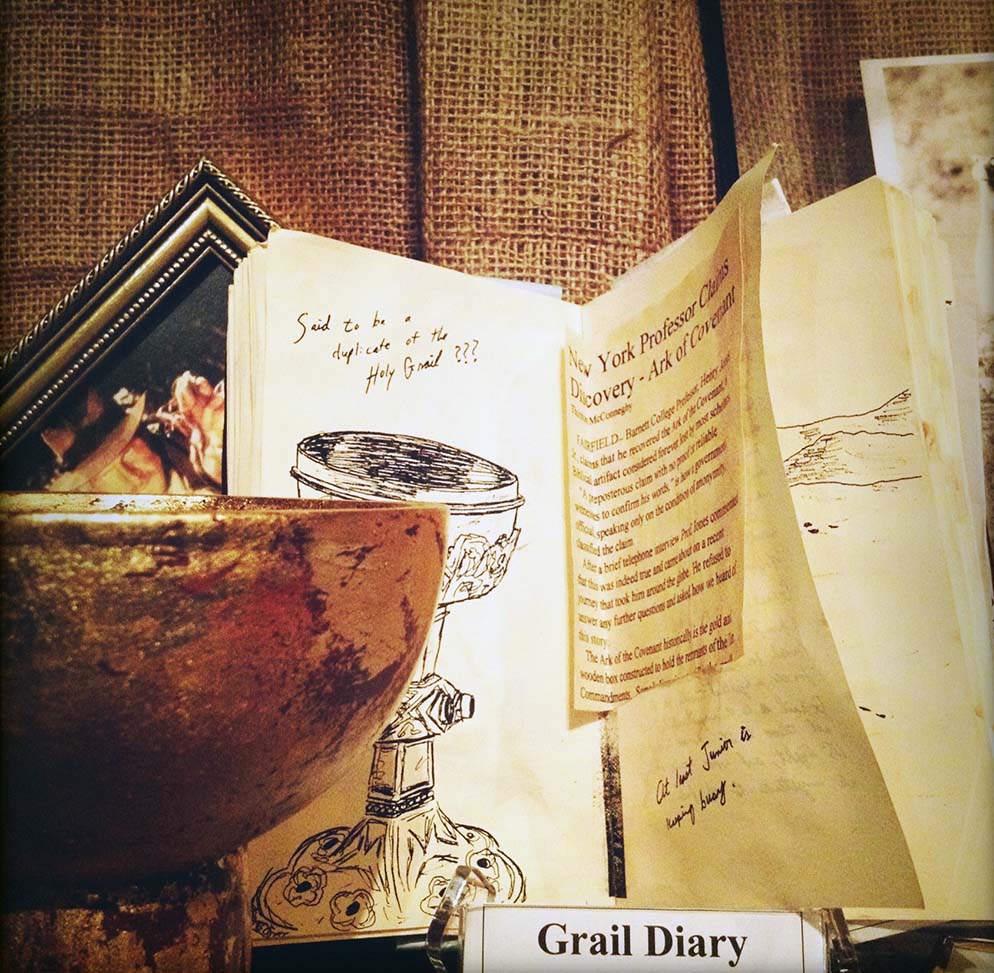

a flor azul, la fabricación del oro, la búsqueda del grial, cada una de estas imágenes tiene su propia historia y todas ellas son cifra de lo imposible, de aquello que no se puede alcanzar, pero que sin embargo insiste en ser lo que se dibuja en el horizonte del deseo y de la necesidad. Heinrich von Ofterdingen tiñe de azul el mundo, como Perceval decide no descansar ni una sola noche en el mismo lugar hasta saber del grial, o el alquimista se empeña en el trabajo en el horno para después de la nigredo, albedo y rubedo, asistir al fulgor del oro. Empresas quiméricas todas ellas, se dirá, aunque capaces de otorgar eso a lo que tanto aspira nuestro mundo desasistido de los relatos míticos: el sentido del mundo y de la propia vida. Imágenes símbolo que devienen faros de los caminos laberínticos para los que no se vislumbra salida alguna. Pero ni la flor azul, ni el grial, ni ese oro “otro” de los alquimistas, que nada tiene que ver con el oro vulgar, pueden ser nunca realmente conquistados, se nos repite. Su búsqueda no tiene fin, o termina con la vida misma, aunque paradójicamente se busca porque ya se ha encontrado, como decía san Agustín. Ese sentimiento o intuición de que allá lejos, “aquello” existe, es lo que impulsa la búsqueda, incesante, interminable.

Allá lejos o dentro y, por tanto, muy cerca. Desde Carl Gustav Jung sabemos que estas imágenes símbolo son expresión de nuestra interioridad. Gracias a ellas el reino interior adquiere visibilidad. Más allá de los combates y las contiendas se alza el grial, cuyas formas pueden ser muchas y entre ellas, la del cáliz, pero cuyo material siempre es el mismo: el oro y las piedras preciosas que proporcionan tal luz que todas las demás luces empalidecen a su lado. Cuando en la Edad Media se habla de piedras preciosas, de inmediato se piensa en los colores, mejor dicho, cada piedra preciosa es un color y el color es una piedra preciosa según una perfecta identificación. Si dejamos a un lado la forma objetual que podía resultar tan imprecisa que los pintores medievales se resistían a representarla, nos encontramos con que el encuentro con el grial consiste en una intensa impresión lumínica, una rica gama cromática y la visión del oro. Estamos ante una imagen abstracta, entre un Kandinsky y una tabla gótica, con su fondo de oro que Giotto sustituyó por monocromos azules. A veces la mirada se centra en el oro, otras veces en los colores, y en otras, el oro azulea. Tenemos la certeza de que el azul no es el azul del cielo y que el oro no es el amarillo solar. Ni el oro ni los colores remiten a ningún elemento del mundo exterior. La impresión es muy intensa y nos preguntamos por qué. Perceval, como nosotros, se maravilla ante la visión del grial. Quizás algo resuena en su interior.

Allá lejos o dentro y, por tanto, muy cerca. Desde Carl Gustav Jung sabemos que estas imágenes símbolo son expresión de nuestra interioridad. Gracias a ellas el reino interior adquiere visibilidad. Más allá de los combates y las contiendas se alza el grial, cuyas formas pueden ser muchas y entre ellas, la del cáliz, pero cuyo material siempre es el mismo: el oro y las piedras preciosas que proporcionan tal luz que todas las demás luces empalidecen a su lado. Cuando en la Edad Media se habla de piedras preciosas, de inmediato se piensa en los colores, mejor dicho, cada piedra preciosa es un color y el color es una piedra preciosa según una perfecta identificación. Si dejamos a un lado la forma objetual que podía resultar tan imprecisa que los pintores medievales se resistían a representarla, nos encontramos con que el encuentro con el grial consiste en una intensa impresión lumínica, una rica gama cromática y la visión del oro. Estamos ante una imagen abstracta, entre un Kandinsky y una tabla gótica, con su fondo de oro que Giotto sustituyó por monocromos azules. A veces la mirada se centra en el oro, otras veces en los colores, y en otras, el oro azulea. Tenemos la certeza de que el azul no es el azul del cielo y que el oro no es el amarillo solar. Ni el oro ni los colores remiten a ningún elemento del mundo exterior. La impresión es muy intensa y nos preguntamos por qué. Perceval, como nosotros, se maravilla ante la visión del grial. Quizás algo resuena en su interior.

Mucho antes de san Juan de la Cruz, Ricardo de San Víctor en el siglo XII imaginó la subida al monte como una imagen precisa para hablar del conocimiento de sí mismo, ese deber inescrutable desde el oráculo de Delfos, imperativo siempre reactualizado y que cada época ha entendido a su manera. Pero “conocerse a sí mismo”, dentro de una determinada orientación, siempre implica conocer no solo al sujeto que se expresa con un pronombre en primera persona, sino a una identidad muy superior, mucho más amplia, que la psicología junguiana identificó con el inconsciente. En la mística medieval y también en la renacentista de un san Juan de la Cruz, la imagen de la subida al monte se comprendió como el progresivo proceso de aniquilación del yo para que en la cima pudiera aparecer Dios. Ricardo advierte que el esfuerzo de llegar a la cima es muy grande pero que mucho mayor es el de permanecer en ella. San Juan advertía que “aun en la cima nada”.

Los ascensos a las montañas, sea el Ventoso de la Provenza o la Acrópolis de Atenas son intuidos en su significado interior. El oro del tesoro de Príamo resplandece con una potencia que sacude el alma. Nos encontramos en el castillo del grial y vemos, como Perceval, pasar el cortejo que desaparece en la habitación de al lado. Sobre todo vemos el oro del grial que pasa por delante. Pero es fugaz como una nube. Nos sobrecoge pero no preguntamos. A la mañana siguiente ya no hay nadie en el castillo a quien preguntar. Todo ha desaparecido. Abandonamos el castillo. Comienza la búsqueda. El oro del grial puede pensarse y sentirse como el final de la búsqueda, como la cima del monte, allí donde, de repente, la nada se hace todo. En el siglo XII y en el siglo XXI.