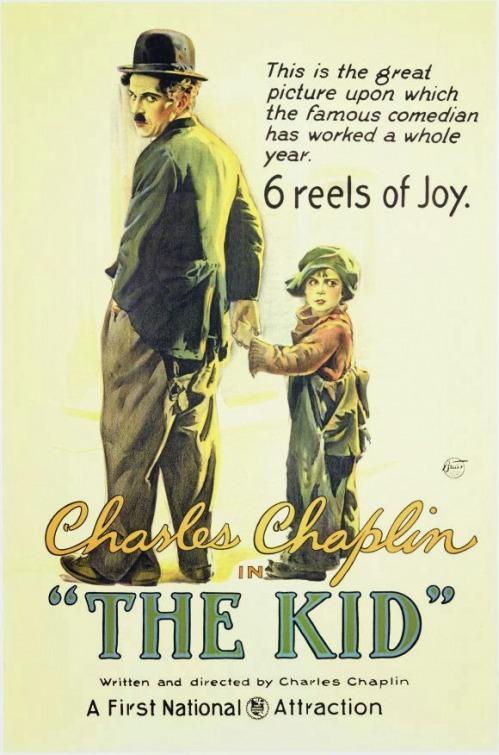

Hay dos motivos, pero solo una razón, para que ahora vuelva a la gran pantalla El Chico, la primera película larga que hizo Charles Chaplin y por lo tanto Charlot. Los dos motivos o impulsos son que las salas de cine, las escasas que funcionan con alguna “normalidad”, adolecen de esos grandes estrenos que movilizan a los espectadores y que El Chico cumple justo ahora un siglo de su primera presentación, el 6 de febrero de 1921, en Nueva York. La razón, o principal argumento, es que El Chico es también una obra maestra del arte cinematográfico, imperecedera y fresca en su lenguaje, y que conserva intactas todas sus virtudes, tanto para hacer reír como para emocionar al espectador de cualquier época.

Cuando Chaplin la hizo, a lo largo de un año y de un accidentado rodaje que se vio interrumpido por el dantesco litigio con su primera mujer, Mildred Harris, durante el proceso de divorcio, le inventó un traje nuevo a su gran personaje, Charlot, no el externo, que seguía siendo el habitual de sus numerosas y divertidas películas cortas, de dos rollos, sino el interno pero bien visible: emoción. La historia que narra la película es un conglomerado de melodrama con ecos de Dickens y un surtido de gags y comicidad que contribuyen a que la risa, la emoción, el dramatismo y hasta el desgarro se disputen el pódium del estado de ánimo de la audiencia.

Un bebé es abandonado por su madre en un coche junto a una rica mansión y, posteriormente, por dos ladronzuelos que roban ese coche; el vagabundo Charlot lo encuentra y unas circunstancias caricaturescas lo obligan a hacerse cargo de él, en una combinación perfecta de tragicomedia. Años después, la fusión paterno filial entre el vagabundo y su hijo ya niño es absoluta, casi genética en forma, chispa y fondo, y se suceden una serie de peripecias que son el alma de la historia: momentos de gran comicidad, como cuando Charlot lleva los cristales para reparar, a cambio de unas monedas, las ventanas que el niño previa y calculadamente va rompiendo (con policía avizor, naturalmente), o como la de la pelea de niños de barrio y su hijo en medio, y que le obliga a él a pelear con el forzudo hermano de uno de ellos; y momentos, también, de enorme emotividad, como cuando los servicios sociales quieren llevarse a su hijo y la pantalla se inunda de sentimientos mudos y húmedos.

Ni siquiera Chaplin podía sospechar que alguien pudiera disputarle lo mejor del plano a su Charlot, pero el niño Jackie Coogan, un prodigio de expresividad y gracia, se puso a la altura del genio y consiguió darle a la historia una profundidad y una talla emocional irrepetible (de hecho, el niño Coogan luego no mantuvo una carrera profesional como actor digna de su comienzo, aunque se le puede recordar como el Tío Fétido de La Familia Addams).

La versión restaurada en 4K que se puede ver ahora en la pantalla se corresponde con el montaje que en 1971 Chaplin hizo del material rodado, en la que suprimía alguna escena de la madre del bebé (Edna Purviance). El primer montaje lo hizo Chaplin a mano y en una habitación de hotel, pues huyó con los rollos de rodaje tras el embargo de la película y el desencuentro con los productores. En cierto modo, El Chico, que ya está colocada entre la docena de obras maestras de Chaplin, configuró el primer gran cambio de Charlot, un personaje que fue punteando todas las cicatrices y virtudes del individuo y la sociedad del pasado siglo (no sería complicado alargarlas a este), y que indagó en los recovecos del alma humana en toda su obra posterior y en títulos como La quimera del oro, Luces de la ciudad, Tiempos modernos, El gran dictador, Monsieur Verdoux o Candilejas.