Antoni Tàpies (Barcelona, 1923-2012) siempre ha sido cotidiano, con su obra, pero también lo es su museo, inmerso en pleno centro de su ciudad, muchas veces ensordecido por los coches que ensucian la calle Aragó. El edificio, una antigua editorial obra del arquitecto modernista Lluís Domènech y Montaner, se ha transformado ahora para acoger su gran retrospectiva, con la que se repasa una trayectoria que se retroalimenta, viene y va, con unas características que están desde el principio y se mantienen hasta el final, nunca estáticas. “¡Empecé pintando ojos y acabaré pintando ojos!”, decía un artista comprometido que se autodefinía como realista.

Comisariada por Manuel Borja-Villel, primer director de la Fundación Tàpies, recientemente reconvertida en Museo Tàpies, la exposición concentra una intensa producción que se alargó durante ocho décadas, convirtiéndose en el gran colofón a la celebración de su centenario. Antoni Tàpies. La pràctica de l’art, que se puede visitar hasta el 12 de enero de 2025, constituye la retrospectiva más completa que jamás se le haya dedicado, con más de un centenar de obras procedentes de instituciones públicas y colecciones privadas nacionales e internacionales, algunas de las cuales se presentan por primera vez en Barcelona. Después de pasar por el Bozar de Bruselas y el Reina Sofía de Madrid, llega a la capital catalana con una selección más reducida, atendiendo a las menores dimensiones del espacio, lo que ha llevado a descartar la presentación de épocas sucesivas que se vio en las muestras previas, apostando por un recorrido no cronológico, porque para el pintor y escultor el tiempo no era lineal, haciendo que las obras estén en una continua interrelación que amplía sus significados.

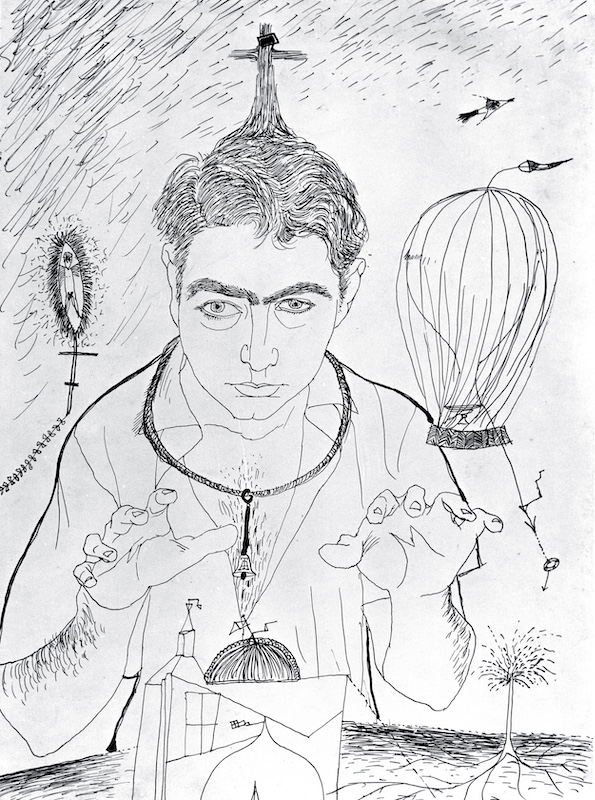

Con una propuesta que va de abajo a arriba, hay que bajar escaleras para empezar. Ahí están los autorretratos que realizó durante una larga convalecencia por una enfermedad pulmonar, una vía de exploración inicial con la que se acercó a las diferentes tradiciones artísticas, con esos ojos intensos que se miran a sí mismo, pero también a los demás, volviendo a ellos años más tarde. Temprano aparecen periódicos, cuerdas, arañazos; manifestando ya su crítica al arte académico, abriendo nuevas vías, como se ve en la muestra con Composició (1947), un óleo rascado sobre tela, que es, además, la primera pieza que presentó en una exposición pública.

Pero también aparece desde muy pronto la reivindicación, con la recuperación del surrealismo, el último movimiento de vanguardia antes de la Guerra Civil que el franquismo había depurado, leyendo libros y revistas prohibidas que llegaban de Francia, con sorpresas como Somac, el lleó (1949), proveniente de una colección privada, poco expuesta, hasta vista por primera vez aquí por Borja-Villel. Fauna y flora fantástica que chocan con la imagen estándar de Tàpies, pero que beben del mundo interior, con un máximo exponente, Homenatge a Federico García Lorca (1951), en el que señala el crimen, obra censurada por las autoridades franquistas.

A partir de la década de los 50, camina hacia las pinturas matéricas, en línea con las tendencias de informalismo europeo y el expresionismo abstracto estadounidense, momento que coincide con su proyección internacional, con exposiciones por todo el mundo. Su desprecio al academicismo le hace ser más físico, crear encima de una mesa o directamente en el suelo, acumulando diferentes materiales como polvo de mármol, cemento o tierra, mirar su obra desde lo alto y dejar su huella. Emergen algunos de sus principales motivos, como esas T polisémicas, cambiando de sentido con los años, según cómo las presenta o de qué las acompaña. Sentadas las bases, el recorrido de la muestra sigue, desandando las escaleras, con dos opciones disponibles, aunque da igual si se toma un camino u otro. La planta principal explosiona con su compromiso político ante la violencia del franquismo, cuando la materia se transforma y se aproxima aún más a la realidad, con los objetos cotidianos convirtiéndose en un elemento central de sus cuadros, pero también con su intimidad, nunca vergonzosa de la sexualidad ni tampoco de lo escatológico.

Ahí están muebles viejos y toallas sucias convertidas en obras de arte, con la aparentemente sencilla Pila de plats (1970) como la más poderosa, además de la que el propio artista consideró como su pieza más política. Es la imagen que inmortalizó de la Caputxinada, fijándose en la vida humilde de los monjes franciscanos, pero también en la camaradería que se estableció entre los encerrados en el convento durante días, reivindicando la fuerza de un concepto ahora más extendido como es el de comunidad, como también lo hizo vislumbrando la destrucción de la naturaleza que ya se estaba cometiendo. Un posicionamiento también catalanista y de izquierdas, con las cuatro barras acompañadas por una quinta roja en Caixa de la camisa roja (1972), que no se empaña cuando aparece su lado más personal, en piezas más reducidas dedicadas a su pareja, Teresa Barba. Los 56 dibujos experimentales de Sèrie Teresa (1966) constituyen una larga carta de amor, siempre realista, con alusiones explícitas a la vida compartida, con ese uso de negro que él identifica como más cercano a la naturaleza, menos prefabricado.

También están los barnices, que están presentes en las pinturas matéricas y se acaban convirtiendo en el recurso principal, pareciéndose a la miel y haciendo las obras más luminosas. Es la década de los ochenta, coincidiendo con la recepción de muchos premios a su trayectoria y la constitución de su fundación, que daría paso a la apertura del museo en 1990, pero también con la pandemia del sida. Una etapa que luego viene continuada por las guerras y los genocidios de los noventa, haciendo que surjan fondos negros y cuerpos heridos, con la melancolía, el dolor y la muerte supurando cuadros como Estora (1994) y Cos i filferros (1996). “Supongo que se puede decir que soy pesimista porque transmito una serie de experiencias dolorosas, pero lo que intento hacer realmente es exponerlas como una manera de descubrir las causas del sufrimiento y mitigar alguno de los efectos. En otras palabras, como una manera de mejorar nuestra existencia”, le contaba en una entrevista a Borja-Villel.

Con todo ese poso acumulado, se llega a un altillo en el Museo Tàpies, con la biblioteca a las espaldas. Tàpies imaginaba durante el curso lo que pintaría, pensando en los tamaños y los formatos que iba a necesitar, pero concentraba la creación en verano, en su masía en el Montseny, donde, cuando llegaba en junio, ya tenía preparados los lienzos que iba a utilizar. Una obra seguía a la anterior y así sucesivamente, creando un atlas en el que no hay una creación más importantes que otra, sino un conjunto. Las miraba desde arriba, como se puede hacer estos días en su museo, entendiendo mejor ese todo complementario, descubriendo nuevos símbolos que se repiten, estableciendo nuevas relaciones que las unen, incluso, cambiando de opinión.