Aunque hoy soplan algunos vientos contrarios al ideal de una Europa más unida, el actual impasse de la política europea exige un paso al frente decidido por parte de todos aquellos países que ya han hecho grandes esfuerzos compartiendo una moneda común y un espacio interior de libre circulación. Este paso al frente es necesario si no se quiere acabar perdiendo lo que se ha alcanzado hasta la fecha, ya que la inestabilidad actual impulsa el descontento y la desafección hacia la idea de Europa. Además, las recompensas de esta etapa final de integración son enormes y pueden constituir un factor esencial para cambiar drásticamente la actitud de la población europea respecto a la Unión. Pueden significar que la población europea asuma una realidad que hoy se pone en duda, que la Unión Europea, lejos de ser el problema, es de hecho la solución.

Los resultados de las elecciones europeas del pasado mes de mayo pusieron de relieve una vez más la creciente falta de sintonía entre el proceso de integración europea en su formato actual y las aspiraciones y expectativas de gran parte de la ciudadanía.

Una explicación, creo que circunstancial, del aumento de ese euroescepticismo es el efecto de la crisis económica que ha sufrido el continente. Es cierto que su dureza y prolongación son, en parte, consecuencia de los errores cometidos por los países miembros en la introducción de la moneda única. Sin embargo, la reacción adversa de importantes segmentos de la población europea obedece más a la insatisfacción por la gestión de las consecuencias de la crisis que a una valoración de las causas. Más allá de la percepción asociada a la crisis económica, creo que hay también razones estructurales muy importantes detrás del aumento de la desafección de la ciudadanía europea. Si la Unión Europea no responde a las expectativas que en ella deposita la población es por razones diversas que conviene examinar con detenimiento.

La primera es que el crecimiento económico en el continente ha sido muy escaso en los últimos quince o veinte años y, en cualquier caso, es insuficiente para mantener el estado del bienestar en los niveles de prestaciones con los que ha estado funcionando en la mayoría de los países miembros. Las causas de ese bajo crecimiento son controvertidas, pero hay dos componentes que habitualmente reciben poca atención y tienen un papel determinante. Uno de ellos es el dominio que las élites nacionales continúan ejerciendo sobre los aparatos de poder de los Estados miembros. Estas élites se resisten a ceder soberanía a Bruselas en áreas clave como la política fiscal y la regulatoria. Ello implica que tanto la unión económica y monetaria como las políticas del mercado interior en sectores regulados, como la energía y las telecomunicaciones, funcionen de manera muy poco satisfactoria. El otro componente es el corporativismo que aún domina en muchos estados miembros: desde el sector privado a menudo se da demasiado apoyo a los Gobiernos nacionales para preservar mercados protegidos y sectores en los que la competencia y la libre entrada son insuficientes.

Una segunda explicación estructural del distanciamiento ciudadano del proceso de construcción europea tiene que ver con la complejidad de la estructura institucional de la Unión. El problema no es solo que sea difícil para el ciudadano europeo entender el rol de los diferentes organismos comunitarios. La cuestión fundamental es que no hay una correspondencia clara entre el ejercicio del poder a escala europea –quién decide qué y con qué efectos– y la percepción de la legitimidad democrática de ese poder por parte de la ciudadanía. Las instituciones europeas son legítimas gracias a la representatividad democrática de los líderes nacionales que integran el Consejo Europeo y también gracias a la elección directa de los representantes populares en el Parlamento Europeo. Pero la complejidad del proceso de toma de decisiones y el papel de la Comisión Europea hace que a menudo los líderes nacionales promuevan internamente políticas impopulares, con la excusa de que se trata de medidas comunitarias de inevitable adopción. Hay que recordar, en este sentido, que aunque es cierto que la Comisión Europea tiene iniciativa legislativa propia, también lo es que se trata de un organismo nombrado por los líderes nacionales.

Pero quizá la causa más profunda de la actual crisis política es que la Unión Europea, siguiendo una tradición que se remonta a los inicios de la Comunidad Económica Europea, ha seguido avanzando mediante la integración económica sin pasos paralelos de integración política. Se ha seguido confiando en que esta última sería una consecuencia inevitable de la primera. Cuando el avance político no ha acompañado a la integración económica, el sistema institucional ha sufrido, en ocasiones de manera muy acusada, como sucedió en los años noventa con el estallido del sistema monetario europeo. Hoy en día existen dos áreas de política europea en las que el desequilibrio entre el avance de los acuerdos económicos y el retraso de la integración política está provocando un conflicto muy acentuado. Tan grave que incluso puede hacer insostenible la actual configuración institucional.

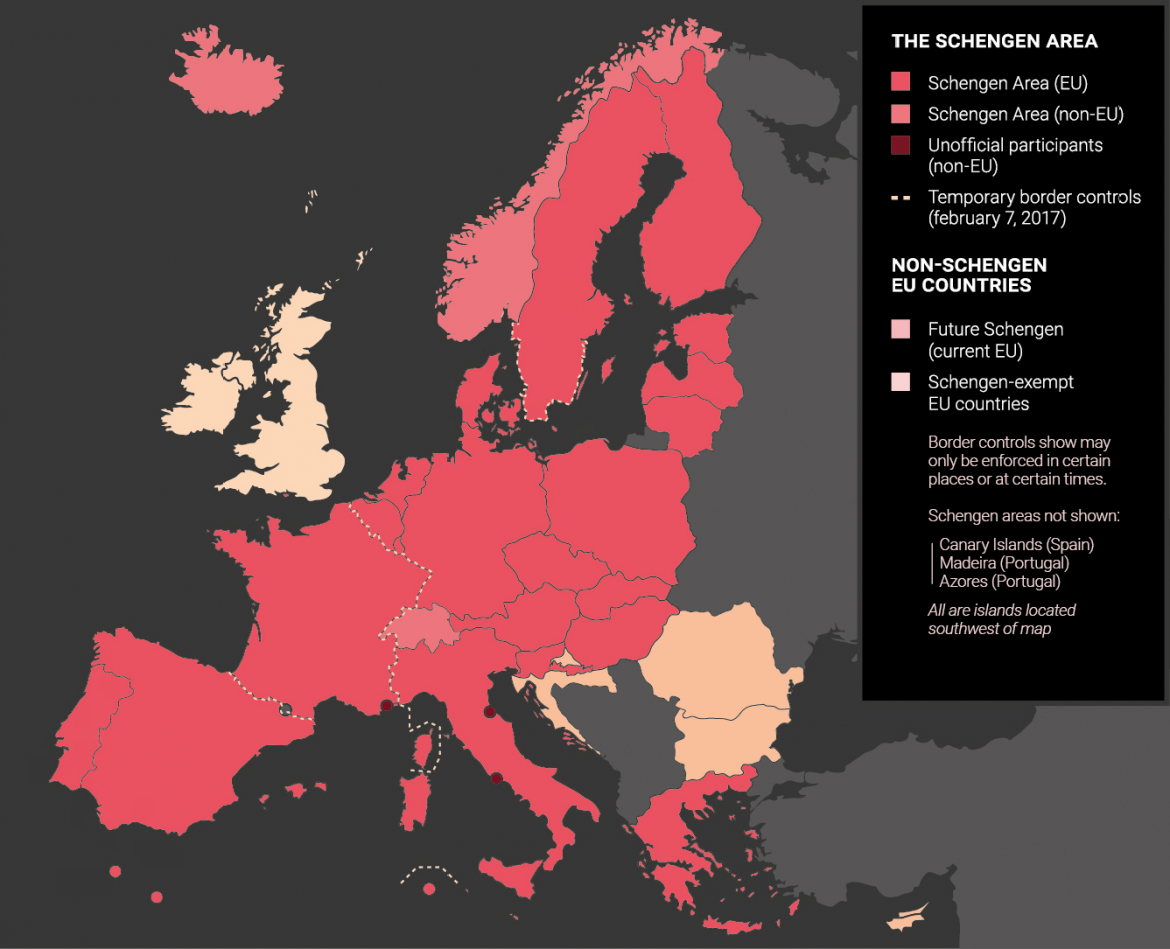

La primera política conflictiva es la libre circulación de personas en el seno de la Unión. Es decir, la política que permite a cualquier ciudadano europeo residir y trabajar en todos los países miembros. Algunos países han ido incluso más allá con lo que se conoce como el acuerdo de Schengen, que permite traspasar las fronteras internas de la Unión sin controles fronterizos.

El principio de libre movilidad de las personas es un principio político de la Unión que tiene importantes repercusiones positivas en términos de eficiencia económica para el conjunto del continente. En condiciones normales, ya sería de difícil implementación dada la gran diversidad de niveles de vida en el seno de la Unión Europea en los 28 países que hoy tenemos. Pero es prácticamente imposible de garantizar si, a esta gran diversidad interior, le añadimos un conjunto de políticas de inmigración de los Estados miembros que no están coordinadas ni responden a unas directrices comunes. Muy probablemente, la libre circulación de personas en el seno de la Unión no será una política viable a largo plazo si no va acompañada de una política de inmigración común. Y es obvio que acordar este tipo de política conlleva, para cada uno de los países miembros, una pérdida importante de soberanía.

La segunda gran política fuente de conflicto institucional es, naturalmente, la unión económica y monetaria: el euro. Compartir una moneda es muy difícil a largo plazo si esta unión monetaria no va acompañada de una integración muy sustancial en el ámbito político. Para expresarlo de una manera resumida, las instituciones políticas comunes son necesarias para hacer frente a los desequilibrios crónicos de competitividad que casi siempre acaban surgiendo en el seno de una unión monetaria. Mediante la unión política, o bien se financian estructuralmente los déficits de las partes menos desarrolladas de la Unión, o bien imponen centralmente las reformas legales e institucionales necesarias para impedir que los desequilibrios se conviertan en crónicos. Alternativamente, las reformas legales también pueden fomentar la movilidad de las personas como mecanismo alternativo de ajuste. De cualquier manera, el grado de unión política necesario es considerable, superior incluso al que hace falta para que una unión monetaria funcione armónicamente cuando sus países miembros tienen ciclos económicos diferentes. En este último caso, los pasos necesarios tienen que ver con la unión fiscal y la unión bancaria, áreas en las que la eurozona ya ha avanzado hace poco como resultado de la crisis que se ha vivido en los últimos años.

Es importante recordar que tanto la política de libre circulación como la política monetaria son áreas de actuación que hoy en día ya no son compartidas por la totalidad de los países miembros. En la eurozona participan hoy 18 de los 28 países de la Unión, mientras que Schengen ha sido adoptado por 22 países de la Unión Europea y por cuatro que no pertenecen a ella.

Profundizar en la integración política para lograr unas políticas de inmigración y monetaria de la Unión que sean más coherentes y efectivas no requiere, por tanto, una decisión política de todos los países miembros, sino un avance del subconjunto de países que ya han decidido formar parte de estas áreas de colaboración que conllevan una mayor renuncia a espacios de soberanía propios. ¿Es posible hoy en día avanzar en este diseño de la Unión en que unos países decidan unirse más para garantizar los logros alcanzados en la integración monetaria y la libre circulación de personas? ¿Es factible políticamente una Unión Europea a dos velocidades?

En términos de procedimiento, la Unión ya dispone de instrumentos para avanzar en la colaboración de grupos de países, sin que los menos desarrollados detengan el ritmo de los que deciden integrarse más profundamente. Son las llamadas “cooperaciones reforzadas”. La cuestión no es, por tanto, de procedimiento, sino esencialmente política. Los países que no participen en esta integración reforzada pueden temer que el avance de los países Schengen-euro se constituya como un bloque integrado que pase a dominar la agenda de la Unión Europea y que, por tanto, afecte negativamente al resto de países. Son conocidas las reservas del Reino Unido en este sentido, y en especial respecto del impacto que pueda tener todo este proceso en los intereses de Londres como plaza financiera.

Sin embargo, una mayor integración política de los países Schengen-euro mejoraría la legitimidad democrática de las políticas macroeconómicas y de inmigración, con un impacto muy positivo en términos de la percepción de la Unión Europea por parte de los ciudadanos. Además, una mayor coherencia de las políticas comunitarias en estos ámbitos y el apoyo político central que recibirían harían que su implementación en los Estados miembros fuera mucho más efectiva. De esta forma, se conseguirían mejores resultados tanto en términos de crecimiento económico como en los efectos sociales de la libre movilidad de las personas. De nuevo, estas son dos áreas clave para mejorar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el efecto práctico de la política europea en su bienestar.

En la relación con los países que no participen en la “primera velocidad”, el núcleo duro debe respetar fundamentalmente dos principios inherentes al proceso de construcción europea desde sus inicios: el primero es que la primera velocidad debe estar abierta a todos aquellos países que quieran participar en ella. Y, el segundo, que los países que participen en la primera velocidad no podrán en ningún caso discriminar al resto, ya que entonces estarían poniendo en cuestión algunos de los principales logros obtenidos por la Unión Europea en sus casi sesenta años de existencia.

Este es el estado de la cuestión, y la pregunta política de difícil respuesta es: ¿están preparados los países del núcleo duro de la Unión para dar ese paso y avanzar a dos velocidades?

* Artículo escrito antes del Brexit.