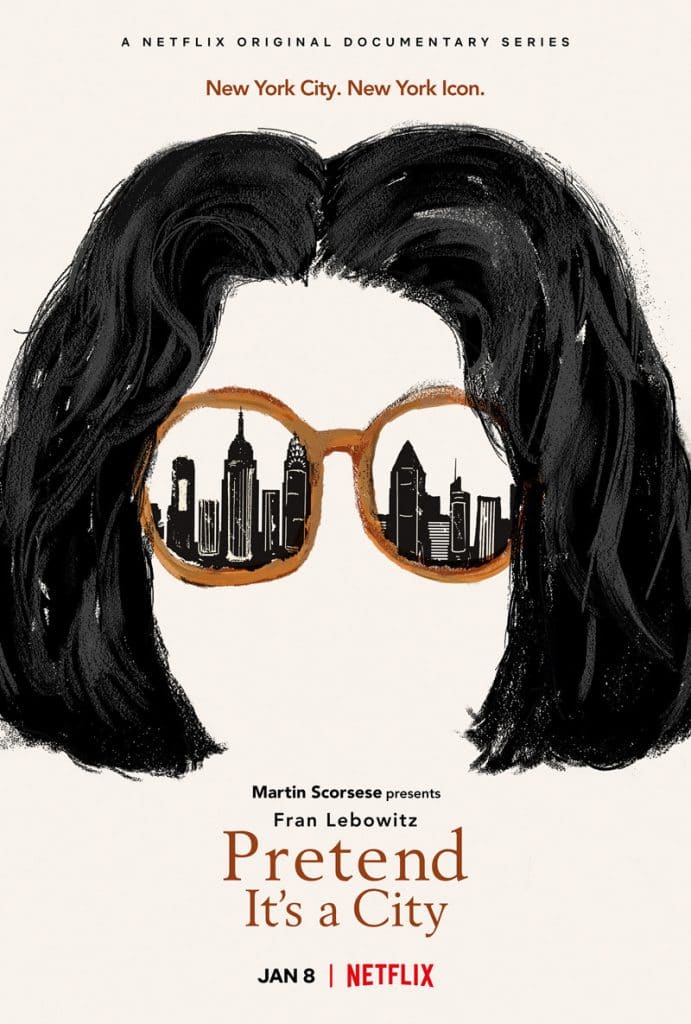

Una ciudad es, básicamente, un grupo de personas quejándose del hecho de vivir en esta ciudad. Y una gran ciudad suele ser aquella que produce quejas y quejosos que valen la pena escuchar y que generan alta literatura. Esta ecuación para mí infalible, explica por qué he disfrutado de lo lindo zampándome la última serie de Martin Scorsese para Netflix sobre Nueva York (Pretend it ‘s a city), un documental de siete capítulos en los que, básicamente, el director de Queens se divierte escuchando como su amiga y escritora Fran Lebowitz se chotea de las incomodidades, la grosería y los malos hábitos de sus conciudadanos con un ingenio judaico desatado y una mala leche imperturbable. Parece que Scorsese haga poco, porque de hecho sólo lo vemos retratar Lebowitz mientras pasea por Manhattan o retorcerse de risa a cada nueva bala de la francotiradora, pero el cineasta está muy presente en cada minuto de la serie recordándonos todo lo que echa de menos de una Nueva York que ya no existe.

Hay algo de profundamente barcelonés en la nostalgia neoyorquina y viceversa, puesto que los habitantes de las dos ciudades añoramos los barrios de nuestra juventud mediante una mezcla idealizada de orden y caos. Así el Nueva York de Lebowitz, una ciudad casi novecentista donde la gente paseaba por la calle sin colapsar la vía y chocar violentamente los unos contra los otros, pero donde de vez en cuando se derrumbaba un teatro o un edificio municipal sin que nadie se sorprendiera ni indignase por la hecatombe en cuestión. También se acerca a lo nuestro el hecho de que Lebowitz recuerde alguno de los locales más sórdidos y pestilentes de su juventud a través de historias que los convierten en auténticos museos repletos de obras maestras, así como nuestros progenitores al evocar pomposamente la Barcelona preolímpica, una ciudad mediterránea trazada como un templo grecorromano, pero donde la mesura convivía con el Zeleste, las provocaciones queer de Nazario y las escenas hopperianas del Drugstore.

La gracia de escuchar Lebowitz no consiste sólo en asistir a una pirotecnia de recursos humorísticos de gran efectividad destructora, sino en comprobar cómo encarna a la perfección uno de los principales rasgos de los neoyorquinos: no encuentra ni un solo motivo por el que valga la pena para vivir en nueva York, pero por el mismo motivo le parece increíble que haya un solo ser humano que no quiera vivir en la ciudad. De hecho, Lebowitz corporeiza el adjetivo definitorio de los neoyorquinos, Grumpy, una palabra que incluye las características de nuestro gruñón e ideas colaterales como el esnobismo, el resentimiento, la inteligencia y el sentimentalismo. El quejoso profesional, en primer término, es un enemigo de la innovación, un tecnófobo y alguien para quien la modernidad (ya sea un teléfono móvil que te impide andar como dios manda por la calle o el hecho de que un pastelero se reivindique como artista) siempre termina siendo una mala noticia o una excusa para desplegar la inmensa tontería de los humanos.

La magia de Scorsese consiste precisamente en explicarnos que Nueva York es aquel lugar único donde una persona como Lebowitz puede seguir viviendo, es decir, donde el auto odio pueda generar ironía y en el que la mala leche sabe tan dulce como el champán. La cosa tampoco tiene tanta metafísica, después de todo, el director neoyorquino ha titulado su última obra Pretend it’s a city porque sabe perfectamente que Nueva York no es sólo el mapa enorme de edificios de plástico por donde su amiga pasea cagándose en todo, sino sobre todo una suma de libertades individuales que, como todas las de la gente que valen un poco la pena, también son excesivas. Esto también me resulta profundamente barcelonés, al menos de la Barcelona que yo amo, y estaría muy bien que alguno de nuestros excelentes documentalistas imitase la gracia de Scorsese y le birlase la idea para seguir alguno de nuestros quejosos profesionales, y de estos, afortunadamente, aún contamos con ejemplares dignísimos, de Quim Monzó a Arcadi Espada.

O como yo mismo, y me dispensaran la inmodestia, porque aunque a mí nadie me dedique ningún documental, ni puta falta que hace, comparto absolutamente la gallarda idea de Lebowitz según la cual la obligación de un escritor es juzgar, considerar la propia opinión como objetivamente válida (esto no te exime de errores, evidentemente, pero no existe nada de más digno que defender las propias cagadas), y también comparto la idea de que el mundo se divide entre las personas que creen que basta con tener una cantidad determinada de dinero… y la gente que tiene dinero. Con Scorsese también comparo que ser un artista de la queja no exige únicamente sentarse en una mesa del restaurante Waverly Inn y empezar a rajar de todo lo que se mueva, pues la queja de calidad merece muchísima ciencia, mucho estudio y grandes dosis de observación. Protestar por bagatelas es algo común; convertir la incomodidad en arte es digno de poco genios.

Comparto la idea de que el mundo se divide entre las personas que creen que basta con tener una cantidad determinada de dinero… y la gente que tiene dinero

A mí me entusiasma Barcelona porque todavía me regala extraordinarios motivos de protesta. Me violenta profundamente toda la manada de trabajadores de ONGs que me cortan el paso en la Plaça de Catalunya con la desafortunada frase “¿Tiene un minutito para una pregunta?” (a mí, que prohibiría todos los diminutivos por decreto), me incomoda como nada esta necesidad patológica de los conciudadanos de hacer ruido y traducir cualquier celebración en horripilantes piromusicales y execrables fiestas mayores que siempre acaban en los inevitables bombardeos de petardos y brindis con cava barato, no hay nada que me parezca más delirante que el ejército de patinadores y ciclistas que pueblan la Rambla de Catalunya con sus ridículas contorsiones, como si la calle fuera un escenario para su nauseabundo narcisismo atlético, y considero insufrible esta manía que tenemos los barceloneses de endiosar cocineros entre los mejores del mundo simplemente porque guisan menús de degustación con treinta y seis platillos minúsculos.

Pero esta suma de agravios de mi espíritu gruñón es y será mi carta de amor a Barcelona, y el día en que mi ciudad se convierta en algo perfecto que no me permita refunfuñar me largaré de aquí para volver a Manhattan, que es, cómo no, el único lugar donde he podido subsistir alejado del Eixample. El individuo es excesivo, y la queja es la única forma con la que a los misántropos nos escapan las lágrimas. Supongamos que Barcelona es una ciudad, vertamos en ella toda la ira, y no osemos abandonarla nunca. Ni de coña.