Si me hicieran elegir mi estrella de rock favorita, sin duda sería Pablo Picasso. Con el permiso de Dalí, el pintor del Guernica fue un semidiós, canonizado en vida: si aún viviera, Picasso tendría una pila de paparazis aparcados permanentemente delante de su estudio en la Rue des Grands-Augustins de París o en la villa la Californie de Cannes, informándonos en directo de la última jovenzuela que engatusara.

El mito picassiano es como el Minotauro, que pintaba a menudo: se necesitan sacrificios y carnaza para mantenerlo a raya. A cambio de ofrecernos precios astronómicos en las subastas y millones de visitantes a los museos, la bestia reclama nuevas exposiciones y exige aproximaciones inéditas. Es por ello que, mientras no llega la esperadísima exposición sobre los calzones con que pintaba, se acaba de inaugurar “La cocina de Picasso” en el museo de la calle Montcada, donde lo sabremos todo de su relación con la manduca, menos el nombre de su cocinera.

Curiosamente, el tópico de la voracidad de Picasso, de la avidez con que se comía los estilos pictóricos—se le estiman más de 50.000 obras, que se dice pronto—choca con la aparente frugalidad con que se alimentaba: comía poco y sano, y raramente bebía alcohol. Caldo para cenar, y al mediodía pasaba con una tortilla y verduras de temporada: puerros, coliflor o rábanos en invierno, pepinos, pimientos y tomates en verano. También conejo y butifarras, y cuando estaba cerca de la playa, pulpos, anchoas y sardinas a las brasa: imagino que los espetos malagueños deberían ser su magdalena proustiana.

La exposición está llena de bodegones que reflejan estas mesas tan flacas, con fruta, mendrugos de pan y alguna copa de vino, de factura realista, cubista o literaria, porque también se exhiben las listas de la compra en el colmado de Montmartre. Se exponen obras maestras como el Niño con langosta, un señor Picasso de fiesta mayor, y se ve como la pitanza siempre ha estado presente en su trayectoria: está la cocina de Málaga pintada por el niño prodigio de 15 años, y unos metros más allá, las esculturas-montaje de la época de Vallauris, donde un Picasso sexagenario torneaba platos de barro y enganchaba pececillos de cerámica, lenguados o unos huevos fritos con botifarra.

La exposición está llena de bodegones que reflejan estas mesas tan flacas, con fruta, mendrugos de pan y alguna copa de vino, de factura realista, cubista o literaria, porque también se exhiben las listas de la compra en el colmado de Montmartre. Se exponen obras maestras como el Niño con langosta, un señor Picasso de fiesta mayor, y se ve como la pitanza siempre ha estado presente en su trayectoria: está la cocina de Málaga pintada por el niño prodigio de 15 años, y unos metros más allá, las esculturas-montaje de la época de Vallauris, donde un Picasso sexagenario torneaba platos de barro y enganchaba pececillos de cerámica, lenguados o unos huevos fritos con botifarra.

Los bares y restaurantes también se asoman, con especial atención a los Quatre Gats de Barcelona, donde además de hacer tertulia, el jovencísimo Pablo Ruiz diseñó un menú, el cartel de plato del día y un folleto de propaganda, de aquellos de “se-sirve-beber-y-comer-a-todas-horas”. Eso sí, en los Quatre Gats todo debía ser trincar y charlar, porque dicen que la vianda era incomible, y Josep Pla llegó a escribir que “las raciones fueron siempre una pura ilusión del espíritu”. En La cocina de Picasso también se habla de Cal Tampanada de Gósol, el mítico hostal berguedano donde, mientras el artista se reinventaba en la primavera de 1906, la pobre Fernande sobrevivía a base de patata y verduras, porque no podía sufrir el civet de liebre ni los guisos de montaña. “En esta región no hay nada”, escribía afligida a Apollinaire, “ni pastelero, ni confitero, ni panadero, ni mercero: nada de nada”.

La exposición nace apadrinada por Ferran Adrià, porque en Barcelona es imposible hablar de cocina y arte sin citar nuestro gran genio de ahora. Da igual que Picasso, amante de la cocina sencilla y opositor de los artificios, hubiera fruncido el ceño ante la hiperbotifarra con secas esferificadas: los comisarios consideran que la misma revolución que las Demoiselles d’Avignon causó a la pintura, la provocó en el mundo gastronómico la menestra de verduras en texturas bulliniana. Para salir de dudas, los que quieran probar la cocina de Picasso podrán hacerlo en varios restaurantes barceloneses, como el del hotel The Sierras, donde el cocinero Marc Gascons ha preparado un menú picassiano de cinco platos, con manzana cubista incluida.

Imágenes destacadas:

1. Pablo Picasso en su casa de Cannes. Foto de Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

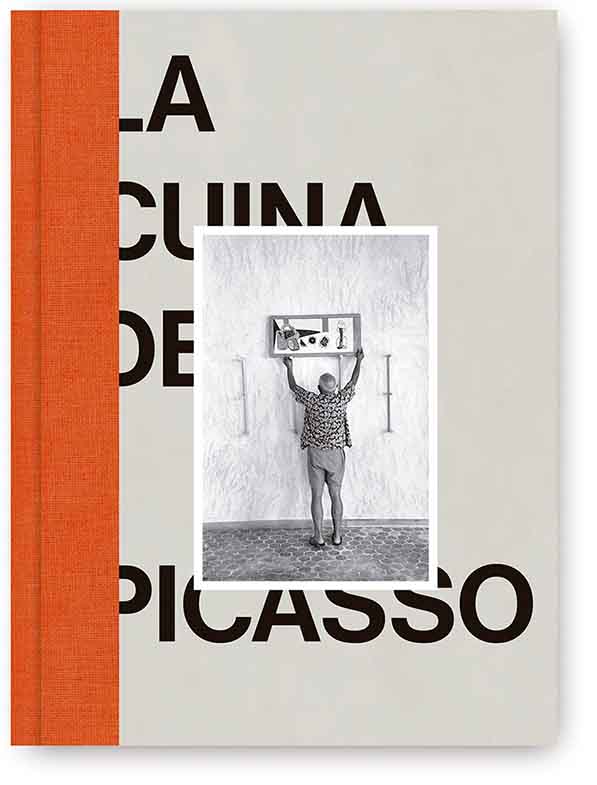

2. Catálogo de la exposición “La cocina de Picasso”.