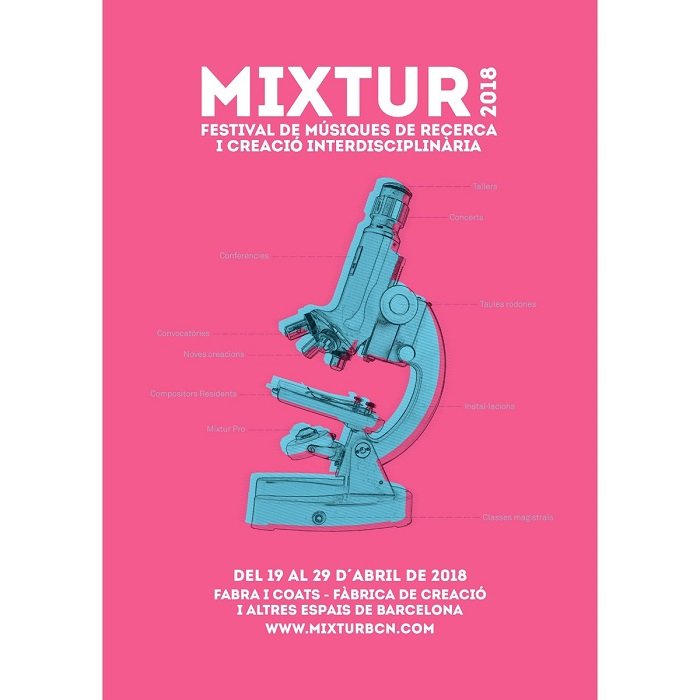

Experimentación, creatividad y pedagogía musical se dan cita en el Festival Mixtur del 19 al 29 de abril, un festival que en 2017 obtuvo el prestigioso Premi Ciutat de Barcelona por su compromiso con las artes contemporáneas. Una apuesta pluridisciplinar, que incorpora asimismo las nuevas tecnologías para la vehiculación de lenguajes artísticos en desarrollo, afines a una sensibilidad inconformista y abierta a las nuevas formas de experimentación del hecho sonoro. La antigua fábrica Fabra i Coats acoge conciertos y actividades pedagógicas, como talleres de formación para músicos y mesas redondas, dinamizados por los artistas invitados en la presente edición, entre los cuales Ricardo Descalzo, Rebecca Saunders o Fred Frith.

La historia de esta música radicalmente actual, que no habilita sólo el disfrute de los entendidos en la materia -también en aquellos interesados por las nuevas tendencias en el ámbito de la creación- se remonta a la revolución de las vanguardias, que en actitud genuinamente posromántica se atreven a cuestionar con una radicalidad nueva el camino trillado de la tradición. Si la gravitación en torno a una nota dominante para la composición de melodías sentidas como familiares ya había quedado dinamitada con el dodecafonismo, el progreso científico haría posible otra forma de evocación anímica. La experimentación inherente a la producción de compositores como Edgar Varèse, Karlheinz Stockhausen o Pierre Boulez se dirige a la afección de los estados de conciencia y a la percepción del sonido, asumiendo el bagaje de las composiciones más innovadora de las primeras décadas de siglo, por la llamada Segunda escuela de Viena (Schoenberg, Berg y Webern).

Quizá no sea casualidad, dada semejante ambivalencia, que convivan -hasta nuestros días- el control matemático de los materiales sonoros y el gusto por la aleatoriedad, en lo que respecta tanto al modo como los músicos habrían de interpretar la partitura

En el origen de esta nueva forma de componer se han reconocido a su vez las intuiciones musicales de un compositor anterior, como Gustav Mahler. En su obra confluyen la interferencia explícita y subliminal de sonidos, el collage, la sobreexplotación de instrumentos y transmutación de géneros en el marco de la sinfonía, que representa en sí misma un mundo en constante mutación. Mundo que incluye lo más bajo y lo más elevado, y que apunta a la dilución de fronteras entre ambas, incorporando incluso la paradójica huella de algo parecido al silencio a partir de masas de sonido en sutil movimiento, que generan la sensación de una absoluta y paradójicamente dinámica quietud. Piénsese en el comienzo de la Primera sinfonía o en el adagio de la inacabada Décima: el crecimiento, la evolución de los materiales es calculable, incluso si parecen abismarse en la verbalización de una realidad indecible. A propósito de Webern, escribió Eugenio Trías que la “duplicidad (racional/irracional) de la música, arte de la enajenación y del éxtasis, pero también del número y del compás, es justamente lo que caracteriza su esencia”.

Quizá no sea casualidad, dada semejante ambivalencia, que convivan -hasta nuestros días- el control matemático de los materiales sonoros y el gusto por la aleatoriedad, en lo que respecta tanto al modo como los músicos habrían de interpretar la partitura, desde Charles Ives a Witold Lutoslawski, como al sonido que se produce, aquel que emana del piano preparado de John Cage. La repetición de células se perpetúa con un atractivo grado de imprevisibilidad en Morton Feldman, Steve Reich o Phillip Glass. La superposición de líneas melódicas en loop, bucle no siempre realizado electrónicamente (el Kronos Quartet, conjunto de cuerda, es quizá la formación más comprometida con esta música), contrasta con el minimalismo y en suma la presencia del silencio, que también ha evocado Arvo Pärt. En la obra de estos creadores se inspiran -con diferentes medios y suertes- los actuales Max Richter, Johann Johannsson, Bryce Dressner, Nico Muhly u Olafur Arnalds, algunos de quienes han sido ya captados por discográficas tan clásicas como Deutsche Grammophon.

Pensando en términos de arqueología musical, ya antes de estas nuevas visiones que concilian la tradición clásica y los avances técnicos, a veces incorporando el jazz (escúchese a Uri Caine o al joven Francesco Tristano), lo cierto es que la invención de instrumentos electrónicamente controlados supuso en su día un tipo de relación con el sonido que de forma un tanto gatopardiana invertía los términos para conservar su esencia. Lejos de buscarse la recreación tonal -la armonía tradicional- para el mero reconocimiento y disfrute, se crearon instrumentos que producían una realidad hasta entonces inaudita. El theremin (1920) y las ondas martenot (1928), antecesores de la actual música electroacústica, generan una realidad física –vibración de ondas, a partir de la amplificación- que abre las miras de la manipulación y constitución artificiosa del espacio sonoro. Una línea que también han seguido algunos artistas pop, como la creadora islandesa Björk.

En el fondo, se reproduce con variaciones el fecundo cuestionamiento de lo natural/artificioso, en la línea de lo sugerido por la llamada música concreta, ya con el pionero Concierto para ruidos de Pierre Schaeffer, emitido por radio en 1948. Más allá de lo escandaloso del experimento, la grabación y reorganización de sonidos de la vida cotidiana inaugura un ámbito de inusitada productividad, gracias a sintetizadores y samplers. Las posibilidades de modificación del hecho sonoro -matemáticamente premeditada o improvisada, en estudio o en directo- se confirman infinitas, y el campo para la experimentación y el aprendizaje completamente abierto en el marco de un festival convertido en referencia, como el Mixtur.