Inclasificable y en gran medida autodidacta, la obra de la fotógrafa Ilse Bing (1899-1998) se inició con una pasión por el arte que la llevó a plantearse una tesis doctoral centrada en el arquitecto neoclásico Friedrich Gilly (1772-1800). Un nombre conocido apenas por un puñado de especialistas, y alguna de cuyas obras se encuentran hoy en día vandalizadas (por ejemplo, el Mausoleo de la familia von Hoym). Incluso si a primera vista parecería que no existen coincidencias artísticas en sus respectivas propuestas, Ilse Bing apreció en aquél, en palabras de Juan Vicente Aliaga, “el uso de figuras geométricas en composiciones elementales, lineales, casi abstractas”. No menos decisivo —aunque totalmente contrastante— fue su encuentro, en 1929, con la obra de Van Gogh durante un viaje a Winterthur. Bing descubriría un arte en que las dos dimensiones dan pie a una materialidad sustanciosa, que fija la realidad al tiempo que acoge el relato de sus impredecibles fluctuaciones.

“Ilse Bing también se ocupaba del estudio de la luz y el espacio, de lo matemático y de lo científico, campos a los que volvería más adelante” (Donna West)

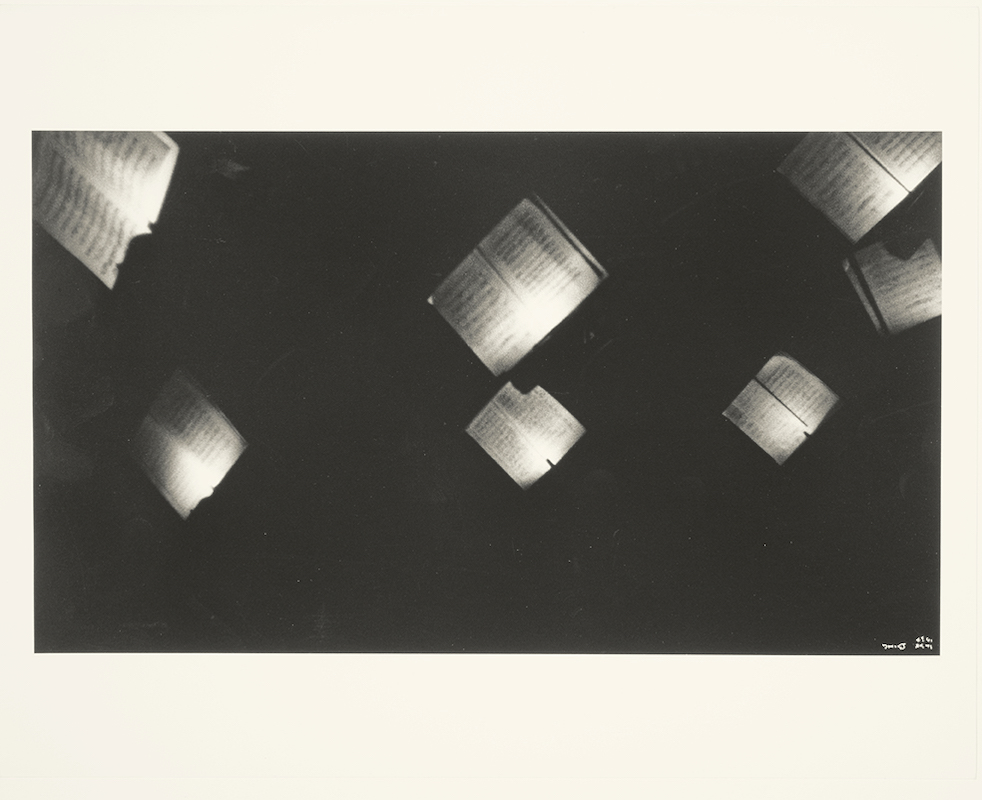

Por entonces Ilse Bing ya había adquirió su fiel Leica, cámara versátil y fácil de transportar, reconocidísima por la excelencia de sus lentes, por la luminosidad y capacidad para revelar las texturas de los objetos. Las primeras imágenes que exhibe la exposición organizada por el Centro Kbr de La Fundación Mapfre, de 1929, muestran precisamente la atención a objetos y situaciones cotidianas de su Frankfurt natal: tejados de inmuebles que lucen una perfecta irregularidad, elocuentemente silenciosos, el enigmático estatismo de un buzón de correos o de ropa secándose al sol, unas sombras que se aparecen proyectadas sobre inmuebles, partituras gravitando en la oscuridad de la nada, o el espacio inestable entre los vagones de un tren en movimiento. Emana de los objetos captados por Ilse Bing un magnetismo discreto, que se percibe asimismo en la representación de los pasos de los bailarines y bailarinas de la Laban Dance School. Suena acertado, en este sentido, el título de una las secciones de la muestra: “La vida de las naturalezas muertas”.

Explotada a conciencia durante el Barroco —periodo que también interesó a Bing—, la paradoja quiere que la fijación que detiene el tiempo, en su irreversible y letal avance —como puede verse ya en el antiguo tour de force del cesto de fruta de Caravaggio, por poner sólo un ejemplo— sea al mismo tiempo lo que otorga vida inmortal a los objetos representados: aquello que vemos ya no es, si acaso sólo es en tanto que representación de una vida que no pertenece a la temporalidad, siendo representada. La fugacidad que el Impresionismo plasmó en su insospechada cotidianidad conoce un momento de retroalimentación en la obra de Bing, que se detiene en la observación de adoquines falsamente regulares, entre cuyas líneas crecen formas vegetales que la imaginación nos hace intuir verdes, o en una silla de hierro forjado en que los planos se confunden, transformándose su función. El objeto no puede ofrecer asiento incluso si es claramente identificado, siguiendo la boutade con que Magritte, apenas un par de años antes, planteó la fascinante inadecuación de discurso pictórico y realidad. En este sentido, se puede señalar cierta influencia del surrealismo en la obra temprana de Bing, con la eventual presencia de muñecas descoyuntadas o relojes flotantes, con y sin agujas, y, por tanto, de dudosa precisión.

Tanto o más decisiva, con todo, pudo ser la incidencia de la “nueva visión” de fotógrafos como László Moholy-Nagy, vinculado a la Bauhaus, a su vez influido por el constructivismo soviético. Donna West Brett explica que, al igual que el fotógrafo húngaro, “Bing también se ocupaba del estudio de la luz y el espacio, de lo matemático y de lo científico, campos a los que volvería más adelante”. Se refiere a los años parisinos como fundamentales para la asimilación de un tipo de creatividad —la del arte surrealista— que abre las puertas al inconsciente. Recuerda la autora que Moholy-Nagy “aborda la paradoja de plasmar la realidad mediante una cámara que al mismo tiempo tiene la capacidad de dar salida a la realidad esencial de subconsciente”. La arquetípica representación del doble que somos para con nosotros mismos, la imagen que refleja una dualidad real e imposible, idéntica y necesariamente disímil, estará presente también en la obra de Bing, que indaga en la naturaleza indeterminada o indeterminable de su naturaleza como creadora. Surreal —literalmente, “más-que-real”— es aquella representación que se revela como reflejo excesivo o incomprensible, nunca del todo representativo —y por eso mismo verdadero—, de lo que no puede ser agotado en su captación objetiva.

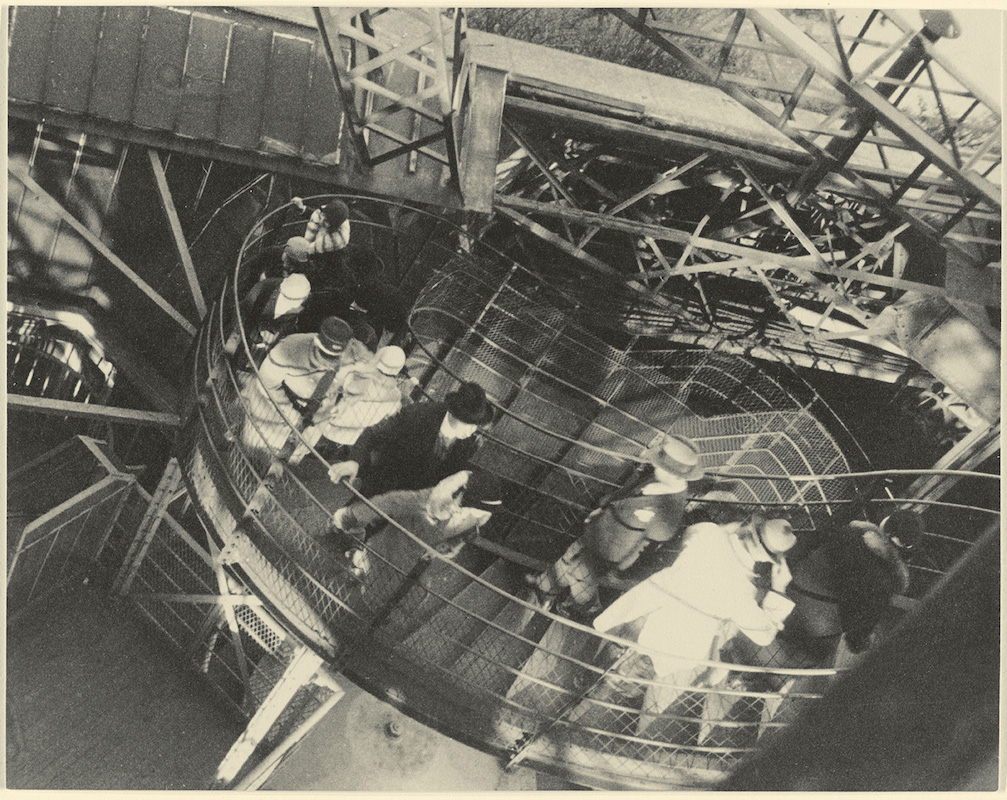

El enigma está presente en la obra de Ilse Bing, aunque no parece ser una nota predominante, y menos, podría pensarse, a tenor de la evolución que muestran sus años neoyorquinos. Y, sin embargo, la fascinación por la confrontación de líneas y volúmenes, en geometrías variables que contraponen las siluetas de edificios y seres vivos —ya en sus imágenes de la Tour Eiffel—, es sintomática de una voluntad artística que apunta a lo dimensión irreductible de la realidad; quizá la dialéctica más apasionante de las incursiones con que el arte fotográfico, al mismo tiempo, interviene en su construcción. La mirada pone el foco en un objeto que pasa a existir sólo en tanto que visto, a través del estatuto falsamente objetivo que le otorga la lente. Así, la estatua de la libertad se ve minúscula a través de la ventana de un camarote, en una instantánea —la que se exhibe en el Kbr— que deliberadamente tiene el tamaño de una miniatura medieval, invitando al observador a reparar en los detalles y, sobre todo, en el hecho de estar observando siempre sólo una porción de la realidad. Las escenas desoladas de los diques neoyorkinos, en que se sobrevive miserablemente, coexisten con las implacables líneas rectas de los rascacielos, con banderas que ondulan con orgullo, indolentes.

Espejos y pantallas: la representación infinita

Eventualmente refulge en las instantáneas en blanco y negro de Ilse Bing la conciencia social, incluso si no puede ser reducida a la condición de documentalista. El registro instantáneo de lo que sucede en las calles de Nueva York, como en la campiña de los Países Bajos, habla nuevamente de ese interés por todo lo humano, incluyendo fenómenos como la moda, o la representación de los cuerpos en movimiento. El interés por el baile, por la variación física que anima la repetición e innovación de la música, queda ilustrado en diferentes momentos de su carrera, en escenarios diversos. La sensibilidad de la fotógrafa tematiza asimismo el reflejo de su mirada, casualmente plasmado en los charcos de una ciudad gris, en que carteles de estrellas cinematográficas a la intemperie se hacen jirones —Greta Garbo, con la mirada negada por otra capa—, aludiendo alegóricamente a la realidad como palimpsesto. El cartel publicitario, como la película, el espejo o la pantalla incluyen necesariamente a quien lo mira y, de hecho, a todas sus miradas previas conviven en su nuevo mirar; en la infinidad de reflejos de sí que son unificados por la capacidad de reflotar imágenes con mayor o menor conciencia y le permiten saberse individuo, distinto del resto y aparentemente igual a sí mismo.

La exposición de Ilse Bing convive temporalmente en el Kbr con la dedicada a Anastasia Samoylova, ganadora del premio organizado por la fundación responsable del centro de fotografía, en que la tematización de la mirada conoce variaciones altamente icónicas a través de sus muchos reflejos: superficies especulares que, como pantallas enfrentadas, se incluyen las unas a las otras y reduplican ad infinitum, con el énfasis puesto en las estrategias de consumo ya escasamente subliminales en lo que respecta al erotismo y la exposición de cuerpos femeninos. La cosificación —que Bing muestra en algunas imágenes parisinas, asimismo— es promocionada como reverso especular de una clase de posesión que el surrealismo y el psicoanálisis ya sugirieron como imposible —véase, por ejemplo, la clásica Ese oscuro objeto de deseo, de Luis Buñuel—, de ahí, quizá, la proliferación histérica de simulacros. Desde el otro extremo, con una proximidad respetuosa y ensayando el artificio de la transparencia, los retratos realizados por Bing en su época de madurez con una Rolleiflex no disimularán el carácter utópico de la representación. La belleza de esas imágenes radica en la perfección de formas que nunca han existido, ni dejado de ser.