Somos seres sociales, y cuando nuestro vínculo con el entorno...

La audiencia digital es volátil, fragmentada y con narrativas específicas:...

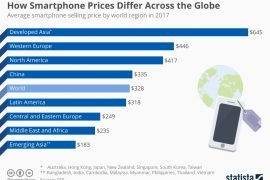

Existen grandes diferencias en la cantidad media de dinero que...

Trías fue un verdadero enamorado de la ciudad de Barcelona,...

Premios Nobel: esa gala llena de gente trajeada, solemne y...

Nacido en 1945 en Lviv, una ciudad polaca que después...

En Barcelona el paseo era una institución, si no diaria,...

Tanto las promesas que ofrece el TH como las objeciones...

Hace ya cinco años que nació la Fundación de la Esperanza junto...

Los programas que promueve la entidad este verano aspiran a...

La presidenta de la comunidad de 'business angels' inversoras WA4Steam...

Las mujeres representan en torno al 20% de los fundadores...

Laura es científica, viste bata blanca y raramente sale de...

La Universitat de Barcelona (UB) ha sido, históricamente, una institución...

Conseguir que el conocimiento traspase aulas y laboratorios y poder...

Catalunya despunta en producción científica, unas investigaciones que, sin embargo,...

Con casi setenta años de historia, una historia que revisita...

Un ecosistema nace cuando diferentes formas de vida conectan, interactúan...

Tras meses de espera, el Teatre Grec encendió su encanto...

Yolanda Pérez es directora de BStartup y Hub Empresa en Banco Sabadell....

[dropcap letter=”C”]

onmovedora, esta costumbre de contar por siglos los grandes cambios. El progreso, el gran salto adelante, el antes y el después. Cien años o mil, cifras redondas para los habitantes de cabeza ovoide de un esferoide oblato. ¿Cómo será el mundo en el año 2100, en el umbral del próximo siglo? Este de ahora ¿será largo o corto? ¿Corto como el XX, según los hobsbawmitas, o largo como el XIX el de la Revolución Industrial, que empezó hacia 1760, cuando de objetos hechos a mano pasamos a fabricarlos con máquinas? De momento, parece que el XXI echó a andar puntualmente, en fecha y hora precisas: el martes 11 de septiembre de 2001, entre las 8.46 y las 9.03 h. El parto del nuevo siglo se produjo en esos 17 minutos, entre el impacto del primer avión en la Torre Norte y el segundo avión estrellándose en la Torre Sur de ese otro barrio de la ciudad de Nueva York que era el viejo World Trade Center. No es una metáfora: tantas compañías y empresas, públicas y privadas, tenían allí domiciliada su sede, que el WTC disponía de código postal propio. Diecisiete minutos: el tiempo que fue preciso para que los relatores del evento —comentaristas de televisión obligados a interrumpir su ronroneo cotidiano para comentar en directo las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia del Empire State, a las que fueron sumándose las de otros edificios, en Manhattan y en Jersey, y las tomas desde helicópteros— pronunciaran la palabra terrorismo. Si el siglo XIX acabó y el XX empezó con la Primera Guerra Mundial, hay que reconocer que hemos progresado: de 4 años de matanza y 17 millones de muertos, a 17 minutos y 2.871 restos de ADN identificados. Para que luego algunos se quejen: parto de siglo más breve y menos sanguinario es difícil concebir.

Si este siglo que empezó con tan buenos auspicios habrá acabado antes de 2100 es asunto sin importancia. No menos que cómo acabará. Porque nada acaba del todo, claro está, y nuestras periodizaciones son ficciones que cumplen la misma función que una nana: la de permitirnos dormir cada noche, plácidamente arrullados por fantasías de bienestar o atrapados en una pesadilla que nos hará sentir agradecidos al despertar, felices de creernos dueños de nuestro destino en un nuevo mañana. La ordenación del pasado es a veces indistinguible de la prospección del futuro: apenas cambia, y no siempre, la ficción de las causas. Por ejemplo, el cambio climático. Desde que hay registros de las variaciones del clima y sabemos interpretarlos, sabemos que la Tierra ha conocido varios episodios de glaciaciones y calentamientos. Solo recientemente, desde los años sesenta del pasado siglo, hemos introducido una variable más en el relato de las causas: la antropogenia. Nuestra “doxa” dominante quiere que estemos destinados a un mundo de temperaturas elevadas —con su cohorte de males apocalípticos: deshielo de los glaciares, ascenso del nivel de los mares, catastróficas inundaciones y sequías— del que el único responsable es la interacción del ser humano con el medio ambiente. Factores que han incidido en otros episodios de calentamiento global, como la actividad solar, han sido borrados del relato. El caso es que las legiones de fieles creyentes en la tesis del calentamiento global antropogénico, capaces de imaginar un 2100 acorde con esta ficción tan de moda, no son ni remotamente conscientes de que lo hacen con la misma contundencia y el mismo ardor jeremíaco de cruzados o yihadistas que sus inmediatos predecesores, que hace apenas cuatro décadas nos prometían un futuro igual de terminal, por idéntica causa —nuestra nefasta y todopoderosa acción sobre el medio ambiente —pero con un efecto diametralmente opuesto: una nueva glaciación capaz de obliterar toda forma de vida en el planeta. Si aquellos locuaces adivinos hubiesen acertado, en este momento, en verano del 2016, de no haber muerto ya, estaría yo escribiendo este artículo en algún sótano, arrebujada en media docena de mantas, con guantes en las manos y, desde luego, no tecleando en un ordenador, sino a la incierta luz de un candil. Hasta cabeza tan bien amueblada como la de Bertrand Russell proyectó tres escenarios, en El futuro del hombre, de los que dos son apocalípticos y postulan efectos comparables a los de una nueva glaciación, salvo de los debidos a la pesadilla nuclear hecha realidad: la destrucción de toda forma de vida en el planeta, o bien, en la versión optimista, una involución masiva a formas de vida primitivas debido a una catastrófica disminución del número de habitantes humanos. Cuando Russell publicó este artículo, en 1951, había menos de 3.000 millones de seres humanos; hoy, somos más de 7.000 millones.

La clave de este tipo de ficciones es el papel desmesurado que reservan sus autores… para sí mismos. La antropogenia es lo propiamente fabuloso de la tesis del calentamiento global. Y lo descaradamente religioso: ya que a nosotros y solo a nosotros se deben todas nuestras desgracias, no nos queda más remedio que hacer acto de contrición, expiar nuestros pecados y enmendarnos, si queremos alcanzar ese estado de perfección beatífica en el que viviremos reconciliados con la naturaleza. Escribe Borges, en uno de sus fantásticos poemas narrativos, que “los artificios y el candor del hombre no tienen fin”. El candor, sobre todo. Y también esto conmueve, la verdad. Quienes son capaces de pensar de este modo e imaginar ese o cualquier otro apocalipsis al alcance de la mano son, en el fondo, seres envidiables. Las ficciones que confunden con realidades las deben a una mezcla incombustible de ignorancia y fe, el carburante de todas las religiones que han sido, son y serán. Otro “profeta”, y uno, además, que sigue teniendo acólitos y muy numerosos, se atrevió a postular, desde su siglo XIX, un futuro muy próximo en el que la religión como “opio del pueblo” desaparecería al dejar de ser necesaria. “El pueblo” viviría en la verdad resplandeciente de la sociedad sin clases. Otra ficción, convertida con el tiempo —¡gracias, ironía de la historia!— en nueva religión. Tan preñada de supersticiones y mitos, tan falaz y tan sanguinaria como las otras, las verdaderas. A esto, también algunos se empeñan en llamar “progreso”.

Pero resulta que el progreso existe, en efecto, solo que es más complejo, menos fácilmente controlable, y desde luego, sucede con independencia de nuestros juicios de valor. Para acabar con el tema del calentamiento antropogénico basta con argumentar desde el evolucionismo, como hace el paleontólogo —de envidiable apellido— C. K. Brain: “Entra en lo razonable concluir que, si no hubiera sido por los cambios ambientales de temperatura en los hábitats de los primeros homínidos, todavía estaríamos a salvo en algún bosque cálido y acogedor, como en el Mioceno, y aún andaríamos por los árboles”. Asombrarse de que haya cambio climático es de cándidos ignorantes, en suma, y desde ese asombro postular un futuro apocalíptico, es poner la fe en el lugar equivocado. Tal vez el día llegue en que los humanos hayan arrasado con toda la fauna y la flora del planeta, pero habrán encontrado otra manera de seguir evolucionando.

De las muchas proyecciones o predicciones que circulan en este joven siglo XXI al que le falta todavía un trecho para la edad de la razón, hay una que me parece superlativa en modo absoluto. Quiero decir que cualquier otra, incluida la de un calentamiento global catastrófico para la vida en el planeta, palidece en comparación. Entre otras razones, porque es la única que admite ser interpretada como utopía o distopía. Es, desde este punto de vista, una ficción perfecta.

La ficción dice más o menos que en un futuro no muy lejano —pongamos, para seguir con la convención al uso, en 2100— gracias a las aplicaciones tecnológicas que se deriven de los avances en ingeniería genética, neurociencias, criogenia y alguna que otra ciencia y técnica, los humanos seremos capaces de salvar el único obstáculo que se ha resistido a nuestro progreso evolutivo. La muerte dejará de ser el término inevitable de la vida, cuya duración podrá ser prolongada indefinidamente. Después del poscolonialismo, el poscomunismo, la posdemocracia; después del posgénero de la teoría queer con su fantasía negadora de la genética y postuladora de la ultraculturalista ficción de que mi sexo lo decido yo y hasta puedo cambiar como uno se tiñe el pelo o se compra un par de zapatos nuevos, y ya instalados en el posracismo de las ONG gestoras y también beneficiarias de las grandes migraciones, faltaba la pieza maestra para completar el rompecabezas de nuestros artificios y candores: la posmuerte. Llama la atención, eso sí, que entre los más elocuentes defensores de esta ficción figuren algunos evolucionistas. Parece que no han reparado en el hecho de que, de hacerse realidad su sueño y poderse postergar o incluso cancelar la muerte biológica, también perecerían, al volverse inoperantes, los dos principios fundamentales del darwinismo: la selección natural y la adaptación al medio. Si cualquiera, débil o fuerte, adaptado o no a su entorno, puede salvar el escollo de la muerte y ver su vida prolongada sine die, ¿para qué seguir reproduciéndose, sin ir más lejos? Hay que admirar la elegancia de la paradoja: que la aplicación hasta sus últimas consecuencias de esos dos principios pueda conducir a la única condición humana que no necesitaría para proyectarse al futuro el mecanismo de la reproducción. Equivaldría a “matar a Darwin”. Como a finales del XIX algunos “mataron” a Dios.

Pero que los darwinistas no teman. En esa ficción, lo más probable es que los primeros aspirantes a la inmortalidad sean una minoría. La tecnología, al menos en 2100, todavía será costosísima, y solo las elites económicas podrán pagarse su viaje criogénico a la inmortalidad. De hecho, esa minoría ya existe, en Scottsdale, un pueblo a las afueras de Phoenix, Arizona, donde la fundación Alcor Life Extension, instaurada en 1972, acoge los restos de 146 personas en receptáculos de nitrógeno líquido —52 cuerpos y 94 cerebros congelados, para ser más precisos—. Según el actual presidente de Alcor, Max More, en total hay actualmente unos 300 cuerpos o cerebros en ese estado en todo el mundo. More es un transhumanista. Los feligreses de la inmortalidad también tienen su filosofía, más esperanzadora, como puede apreciarse por el prefijo: nada de posts, con sus desagradables connotaciones apocalípticas, sino el tránsito hacia una mejor vida, una vida sin muerte. Entre los inquilinos criogenizados de Alcor hay un campeón de béisbol y uno de los numerosos aspirantes a ser reconocidos algún día como el creador del bitcoin, la posmoneda. Y allí, a las afueras de Phoenix, en las ultramodernas instalaciones de Alcor, con el desértico paisaje de Arizona al fondo, yace a la espera de su vuelta a una vida mejor el cerebro del que ya es posible considerar el ser humano más longevo: James Bedford, un profesor de psicología muerto de un cáncer a los 73 años, en 1967.

Supongamos que la ficción criogenizadora de la vida prospera y que en 2100 no son ya 300 sino un puñado de miles sus afortunados beneficiarios. ¿Cómo se lo tomarán los otros, los que no puedan pagarse un cerebro o un cuerpo en salmuera? Como a tantos otros les resultó imposible, a finales del XIX y comienzos del XX, seguir postulando la existencia de una divinidad creadora del universo, tampoco a ellos se les hará fácil ocultar la muerte del darwinismo. Pero nunca hay que dejar de tener fe en el progreso. Y así como la muerte de Dios no evitó el auge de irracionalismos de toda especie y la exacerbación de las matanzas en nombre de verdades reveladas, apuesto que nuestra nueva ficción nos traerá legiones de vengadores guerreros de Darwin rey.

[dropcap letter=”C”]

onmovedora, esta costumbre de contar por siglos los grandes cambios. El progreso, el gran salto adelante, el antes y el después. Cien años o mil, cifras redondas para los habitantes de cabeza ovoide de un esferoide oblato. ¿Cómo será el mundo en el año 2100, en el umbral del próximo siglo? Este de ahora ¿será largo o corto? ¿Corto como el XX, según los hobsbawmitas, o largo como el XIX el de la Revolución Industrial, que empezó hacia 1760, cuando de objetos hechos a mano pasamos a fabricarlos con máquinas? De momento, parece que el XXI echó a andar puntualmente, en fecha y hora precisas: el martes 11 de septiembre de 2001, entre las 8.46 y las 9.03 h. El parto del nuevo siglo se produjo en esos 17 minutos, entre el impacto del primer avión en la Torre Norte y el segundo avión estrellándose en la Torre Sur de ese otro barrio de la ciudad de Nueva York que era el viejo World Trade Center. No es una metáfora: tantas compañías y empresas, públicas y privadas, tenían allí domiciliada su sede, que el WTC disponía de código postal propio. Diecisiete minutos: el tiempo que fue preciso para que los relatores del evento —comentaristas de televisión obligados a interrumpir su ronroneo cotidiano para comentar en directo las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia del Empire State, a las que fueron sumándose las de otros edificios, en Manhattan y en Jersey, y las tomas desde helicópteros— pronunciaran la palabra terrorismo. Si el siglo XIX acabó y el XX empezó con la Primera Guerra Mundial, hay que reconocer que hemos progresado: de 4 años de matanza y 17 millones de muertos, a 17 minutos y 2.871 restos de ADN identificados. Para que luego algunos se quejen: parto de siglo más breve y menos sanguinario es difícil concebir.

Si este siglo que empezó con tan buenos auspicios habrá acabado antes de 2100 es asunto sin importancia. No menos que cómo acabará. Porque nada acaba del todo, claro está, y nuestras periodizaciones son ficciones que cumplen la misma función que una nana: la de permitirnos dormir cada noche, plácidamente arrullados por fantasías de bienestar o atrapados en una pesadilla que nos hará sentir agradecidos al despertar, felices de creernos dueños de nuestro destino en un nuevo mañana. La ordenación del pasado es a veces indistinguible de la prospección del futuro: apenas cambia, y no siempre, la ficción de las causas. Por ejemplo, el cambio climático. Desde que hay registros de las variaciones del clima y sabemos interpretarlos, sabemos que la Tierra ha conocido varios episodios de glaciaciones y calentamientos. Solo recientemente, desde los años sesenta del pasado siglo, hemos introducido una variable más en el relato de las causas: la antropogenia. Nuestra “doxa” dominante quiere que estemos destinados a un mundo de temperaturas elevadas —con su cohorte de males apocalípticos: deshielo de los glaciares, ascenso del nivel de los mares, catastróficas inundaciones y sequías— del que el único responsable es la interacción del ser humano con el medio ambiente. Factores que han incidido en otros episodios de calentamiento global, como la actividad solar, han sido borrados del relato. El caso es que las legiones de fieles creyentes en la tesis del calentamiento global antropogénico, capaces de imaginar un 2100 acorde con esta ficción tan de moda, no son ni remotamente conscientes de que lo hacen con la misma contundencia y el mismo ardor jeremíaco de cruzados o yihadistas que sus inmediatos predecesores, que hace apenas cuatro décadas nos prometían un futuro igual de terminal, por idéntica causa —nuestra nefasta y todopoderosa acción sobre el medio ambiente —pero con un efecto diametralmente opuesto: una nueva glaciación capaz de obliterar toda forma de vida en el planeta. Si aquellos locuaces adivinos hubiesen acertado, en este momento, en verano del 2016, de no haber muerto ya, estaría yo escribiendo este artículo en algún sótano, arrebujada en media docena de mantas, con guantes en las manos y, desde luego, no tecleando en un ordenador, sino a la incierta luz de un candil. Hasta cabeza tan bien amueblada como la de Bertrand Russell proyectó tres escenarios, en El futuro del hombre, de los que dos son apocalípticos y postulan efectos comparables a los de una nueva glaciación, salvo de los debidos a la pesadilla nuclear hecha realidad: la destrucción de toda forma de vida en el planeta, o bien, en la versión optimista, una involución masiva a formas de vida primitivas debido a una catastrófica disminución del número de habitantes humanos. Cuando Russell publicó este artículo, en 1951, había menos de 3.000 millones de seres humanos; hoy, somos más de 7.000 millones.

La clave de este tipo de ficciones es el papel desmesurado que reservan sus autores… para sí mismos. La antropogenia es lo propiamente fabuloso de la tesis del calentamiento global. Y lo descaradamente religioso: ya que a nosotros y solo a nosotros se deben todas nuestras desgracias, no nos queda más remedio que hacer acto de contrición, expiar nuestros pecados y enmendarnos, si queremos alcanzar ese estado de perfección beatífica en el que viviremos reconciliados con la naturaleza. Escribe Borges, en uno de sus fantásticos poemas narrativos, que “los artificios y el candor del hombre no tienen fin”. El candor, sobre todo. Y también esto conmueve, la verdad. Quienes son capaces de pensar de este modo e imaginar ese o cualquier otro apocalipsis al alcance de la mano son, en el fondo, seres envidiables. Las ficciones que confunden con realidades las deben a una mezcla incombustible de ignorancia y fe, el carburante de todas las religiones que han sido, son y serán. Otro “profeta”, y uno, además, que sigue teniendo acólitos y muy numerosos, se atrevió a postular, desde su siglo XIX, un futuro muy próximo en el que la religión como “opio del pueblo” desaparecería al dejar de ser necesaria. “El pueblo” viviría en la verdad resplandeciente de la sociedad sin clases. Otra ficción, convertida con el tiempo —¡gracias, ironía de la historia!— en nueva religión. Tan preñada de supersticiones y mitos, tan falaz y tan sanguinaria como las otras, las verdaderas. A esto, también algunos se empeñan en llamar “progreso”.

Pero resulta que el progreso existe, en efecto, solo que es más complejo, menos fácilmente controlable, y desde luego, sucede con independencia de nuestros juicios de valor. Para acabar con el tema del calentamiento antropogénico basta con argumentar desde el evolucionismo, como hace el paleontólogo —de envidiable apellido— C. K. Brain: “Entra en lo razonable concluir que, si no hubiera sido por los cambios ambientales de temperatura en los hábitats de los primeros homínidos, todavía estaríamos a salvo en algún bosque cálido y acogedor, como en el Mioceno, y aún andaríamos por los árboles”. Asombrarse de que haya cambio climático es de cándidos ignorantes, en suma, y desde ese asombro postular un futuro apocalíptico, es poner la fe en el lugar equivocado. Tal vez el día llegue en que los humanos hayan arrasado con toda la fauna y la flora del planeta, pero habrán encontrado otra manera de seguir evolucionando.

De las muchas proyecciones o predicciones que circulan en este joven siglo XXI al que le falta todavía un trecho para la edad de la razón, hay una que me parece superlativa en modo absoluto. Quiero decir que cualquier otra, incluida la de un calentamiento global catastrófico para la vida en el planeta, palidece en comparación. Entre otras razones, porque es la única que admite ser interpretada como utopía o distopía. Es, desde este punto de vista, una ficción perfecta.

La ficción dice más o menos que en un futuro no muy lejano —pongamos, para seguir con la convención al uso, en 2100— gracias a las aplicaciones tecnológicas que se deriven de los avances en ingeniería genética, neurociencias, criogenia y alguna que otra ciencia y técnica, los humanos seremos capaces de salvar el único obstáculo que se ha resistido a nuestro progreso evolutivo. La muerte dejará de ser el término inevitable de la vida, cuya duración podrá ser prolongada indefinidamente. Después del poscolonialismo, el poscomunismo, la posdemocracia; después del posgénero de la teoría queer con su fantasía negadora de la genética y postuladora de la ultraculturalista ficción de que mi sexo lo decido yo y hasta puedo cambiar como uno se tiñe el pelo o se compra un par de zapatos nuevos, y ya instalados en el posracismo de las ONG gestoras y también beneficiarias de las grandes migraciones, faltaba la pieza maestra para completar el rompecabezas de nuestros artificios y candores: la posmuerte. Llama la atención, eso sí, que entre los más elocuentes defensores de esta ficción figuren algunos evolucionistas. Parece que no han reparado en el hecho de que, de hacerse realidad su sueño y poderse postergar o incluso cancelar la muerte biológica, también perecerían, al volverse inoperantes, los dos principios fundamentales del darwinismo: la selección natural y la adaptación al medio. Si cualquiera, débil o fuerte, adaptado o no a su entorno, puede salvar el escollo de la muerte y ver su vida prolongada sine die, ¿para qué seguir reproduciéndose, sin ir más lejos? Hay que admirar la elegancia de la paradoja: que la aplicación hasta sus últimas consecuencias de esos dos principios pueda conducir a la única condición humana que no necesitaría para proyectarse al futuro el mecanismo de la reproducción. Equivaldría a “matar a Darwin”. Como a finales del XIX algunos “mataron” a Dios.

Pero que los darwinistas no teman. En esa ficción, lo más probable es que los primeros aspirantes a la inmortalidad sean una minoría. La tecnología, al menos en 2100, todavía será costosísima, y solo las elites económicas podrán pagarse su viaje criogénico a la inmortalidad. De hecho, esa minoría ya existe, en Scottsdale, un pueblo a las afueras de Phoenix, Arizona, donde la fundación Alcor Life Extension, instaurada en 1972, acoge los restos de 146 personas en receptáculos de nitrógeno líquido —52 cuerpos y 94 cerebros congelados, para ser más precisos—. Según el actual presidente de Alcor, Max More, en total hay actualmente unos 300 cuerpos o cerebros en ese estado en todo el mundo. More es un transhumanista. Los feligreses de la inmortalidad también tienen su filosofía, más esperanzadora, como puede apreciarse por el prefijo: nada de posts, con sus desagradables connotaciones apocalípticas, sino el tránsito hacia una mejor vida, una vida sin muerte. Entre los inquilinos criogenizados de Alcor hay un campeón de béisbol y uno de los numerosos aspirantes a ser reconocidos algún día como el creador del bitcoin, la posmoneda. Y allí, a las afueras de Phoenix, en las ultramodernas instalaciones de Alcor, con el desértico paisaje de Arizona al fondo, yace a la espera de su vuelta a una vida mejor el cerebro del que ya es posible considerar el ser humano más longevo: James Bedford, un profesor de psicología muerto de un cáncer a los 73 años, en 1967.

Supongamos que la ficción criogenizadora de la vida prospera y que en 2100 no son ya 300 sino un puñado de miles sus afortunados beneficiarios. ¿Cómo se lo tomarán los otros, los que no puedan pagarse un cerebro o un cuerpo en salmuera? Como a tantos otros les resultó imposible, a finales del XIX y comienzos del XX, seguir postulando la existencia de una divinidad creadora del universo, tampoco a ellos se les hará fácil ocultar la muerte del darwinismo. Pero nunca hay que dejar de tener fe en el progreso. Y así como la muerte de Dios no evitó el auge de irracionalismos de toda especie y la exacerbación de las matanzas en nombre de verdades reveladas, apuesto que nuestra nueva ficción nos traerá legiones de vengadores guerreros de Darwin rey.